di Valentina di Corcia

Una storia raccontata con un registro pop, ricco di citazioni cinematografiche e richiami alla musica, che ben si presta a descrivere gli anni della vita universitaria. Quel primo abbozzo di vita adulta che ci concede il privilegio di rimescolare le carte e iniziare a prendere le distanze da ciò che siamo stati. Una terra di mezzo, in cui abbiamo provato a diventare ciò che avremmo voluto, e spesso ci siamo riusciti.

L’ ultimo sprazzo di compiaciuta incoscienza che ci è concesso, il periodo al quale ripenseremo con tenerezza e la giusta dose di nostalgia. Protagonista è Sara, studentessa fuori sede che, insieme al suo gruppo di amici si muove dentro una città cangiante, da millenni scena e spettatore di imprese incredibili e quotidianità disarmante: Roma.Al centro della storia, il tempo. Lo ritroviamo già nel titolo e ripetuto o invocato lungo la trama , fino alla sua rappresentazione plastica, la fontanella di villa Borghese. Il romanzo che vogliamo presentarvi oggi è Il profilo del Tempo, edito dai tipi di Les Flaneurs. A raccontarcelo è la sua autrice, Rosa Elenia Stravato.

1 Come nasce Sara e da dove nasce il desiderio di raccontare proprio quel preciso periodo della vita?

Scrivere per me significa essere al mondo. È uno spazio che dedico a me stessa e mi rappresenta, guida le mie scelte ed orienta i miei progetti. Il desiderio di raccontare la vita universitaria mi affascinava per varie ragioni che andavano dalla passione per lo studio, dall’amore incondizionato per Roma, dal desiderio di lasciare un messaggio positivo ma sopratutto per connettere i lettori. Del resto la parola “desiderio” contiene la motivazione di questo romanzo: “sentimento di ricerca appassionata” di una verità possibile, di una strada sconnessa ma avvincente e capace di raccontare altro da sé. Scrivere per creare connessioni tra i lettori. Ognuno con le proprie storie e vissuti, pronti a specchiarsi con il mondo chiuso tra queste pagine. Avvertivo, lavorando in quel periodo in una scuola superiore, l’esigenza di invogliare le giovani generazioni di studenti a imbattersi nelle sfide che spesso definiamo “sogni”, lasciando da parte quella fredda razionalità che, sovente, racconta che esistono “piani di studio di serie A” e di “serie B”. Volevo, altresì, raccontare una Roma meno onirica e più verace, capace di essere tangibile, visibile e riconoscibile nelle vite di ognuno di noi. Inconsciamente, forse anche non troppo, immaginavo di dovere un “grazie” autentico a quella Roma lì. E così è nata Sara; dall’osservazione dei passanti, dal respiro dei commenti sussurrati nelle metro affollate e anche dagli inganni che la vita ci sgancia. Sara è una ragazza dalla quale prendo nettamente le distanze, lungi dall’essere il mio alter ego, ma riesco a vedere in lei la bellezza delle contraddizioni, l’eccessiva premura di appartenere a un mondo ed anche la capacità di frantumarlo per uno sguardo. Penso sia affascinante il suo modo di vivere la storia, devo ammettere che mi sono interrogata spesso sul perché io le stessi propinando quella strada da percorrere ma è stata lei a guidare i suoi passi. Le ho dato spazio e tempo. Tanto tempo. Ho lasciato questo manoscritto per anni nel cassetto, aggiungendo e togliendo parti. Poi, ad un certo punto, ho scelto di presentarlo alla casa editrice Les Flaneurs. È stato un lavoro minuzioso che mi ha permesso di vivere la scrittura in maniera differente e dal quale ho tratto tanti insegnamenti. Forse non lo si dice abbastanza, no? Scrivere è un’arte che ha bisogno di studio e di professionisti per poter brillare. Quindi, accanto alla voglia di raccontare questo pezzo di vita umana, più o meno universale, c’era l’esigenza di mettermi alla prova come scrittrice e di maturare.

Sara è una ma, accogliendo taluni feedback dei lettori, è stata capace di essere molte ragazze; è entrata a gamba tesa nella vita di alcune persone sia spronandole in maniera costruttiva che

invogliandole a fare qualche errore. Sara è un essere umano nato con le proprie debolezze ma che mi ha permesso di investigare quel limbo di incertezze che caratterizza molte vite umane.

2 La necessità di scrivere di questa età dell’oro, nasce da una malinconia di echi mnemonici, rimpianto di un tempo che non tornerà?

Tutti viviamo nella danza oscillatoria della malinconia che ci permette, tuttavia, di assaporare gli attimi di felicità. Che ci restituisce alla bellezza imprevista quella che, malgrado le parole taciute, i treni persi, ci permette di dire sempre “ne vale la pena”. Sono del parere che bisogna fare in modo di non avere rimpianti anche se questo può sembrare una lotta contro i mulini a vento, vi giuro, che non è così. Pensateci bene. Quante volte ci siamo detti una bugia per poi cascarci dentro e accorgerci che sarebbe stato più semplice vivere quell’impresa? La vita, a mio avviso, va vissuta ingordamente. È una, preziosa e non torna. Perciò bisogna viverla con tutti i suoi colori.

Hermann Hesse sosteneva che “I dolori, le delusioni e la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore e dignità, ma per maturarci” ed io sposo la sua visione. Scrivere per me è lasciare traccia, passare il testimone, dare un messaggio che possa essere letto a più livelli. Ognuno, a mio avviso, vede qualsiasi cosa nelle parole. Il bisogno di scrivere di questa età dell’oro, dunque, si palesa quale strumento per leggere la società e le sue trasformazioni, lavorare con le analogie, con le divergenze. È stato un processo naturale, quasi dovuto: probabilmente ha inciso, nella mia scrittura, quel senso di responsabilità verso i miei studenti e i miei lettori. Volevo tratteggiare gli anfratti più reconditi della vita con l’incanto fresco della scoperta, evidenziandone il peso ed anche i pericoli che si possono vivere. E volevo, anche, raccontare l’autenticità in un mondo che urla alla pluralità l’esigenza di restare in contatto ma lo fa nella maniera più becera. In fondo, quante volte restare connessi significa un pò snaturarsi per essere accolti dalla platea web? Questo testo, in fondo, racconta la bellezza di essere ciò che si è.

Io ho avuto la fortuna di vivere un’esperienza illuminante, ricca di stimoli e positiva all’interno dell’Università ma mi sono sempre guardata attorno. Le mie occasioni, spesso, sono state veicolate dal senso di giustizia, meritocrazia e dignità e non tutti ragioniamo in questo modo. Credo che questa pluralità di punti di vista sia ben chiara all’interno del testo laddove ogni personaggio porta avanti i propri demoni come i propri sogni e si presenta nudo e crudo, nel bene e nel male.

3 Sara e Roma, un rapporto simbiotico. Un filo invisibile le lega e le ricongiunge a distanza di anni, riportando la storia esattamente dove tutto è cominciato, offrendo la possibilità di un finale diverso. Una storia da “film”, un’architettura composta di immagini e parole che si incastrano alla perfezione. Le piacerebbe se diventasse, appunto, un film?

Sfondate una porta aperta, così! Il mondo del cinema mi affascina, di qui l’esigenza di renderlo co- protagonista del romanzo. È come se avessi dato al cinema le chiavi di casa e del cuore dei due protagonisti. Ammetto che di biografico c’è questa profonda ammirazione per il mondo del cinema: è la mia autentica liaison con il lettore. Magari, leggendo il romanzo, vede quei film e si innamora perdutamente di questa splendida arte. Ho studiato cinema e teatro e ne ho sposato la loro grandezza, custodendone le suggestioni e vivendo intensamente quei saperi. La costruzione del romanzo è cominciata, ad esempio, ripercorrendo alcune lezioni di scrittura scenica e rileggendo Eduardo De Filippo che sosteneva di cominciare a scrivere le commedie partendo dalla fine. Non un’impresa agevole, lo ammetto. Partire dal finale mi ha obbligato a chiarire ogni singolo passo dei miei personaggi, mi ha abituato a non dare nulla per scontato, a farmi domande ed è stata una bella

avventura. Il cinema è un racconto per immagini e la sceneggiatura rappresenta un’arte immensa, ancora oggi sottovalutata da taluni cultori della carta stampata. Sarebbe un sogno vedere al cinema questa storia e partecipare, magari, alla stesura della sceneggiatura. Sono ben consapevole della distanza tecnica tra un testo in prosa e una sceneggiatura ma è un passo che, prima o poi, spero di poter compiere. Mi piacerebbe diventare le parole dei personaggi diretti da i fratelli d’Innocenzo, da Ferzan Özpetek, Emma Dante e potrei continuare in loop. Ricordo di aver letto in “Incubi e deliri” di King che “coloro che scrivono sceneggiature possono sentirsi come fratelli di loggia…” ed è, se ci pensiamo, un privilegio assoluto. Dunque, poter restituire al cinema questa storia? Perché no? Se qualche regista ci dovesse leggere, io sono disponibile!

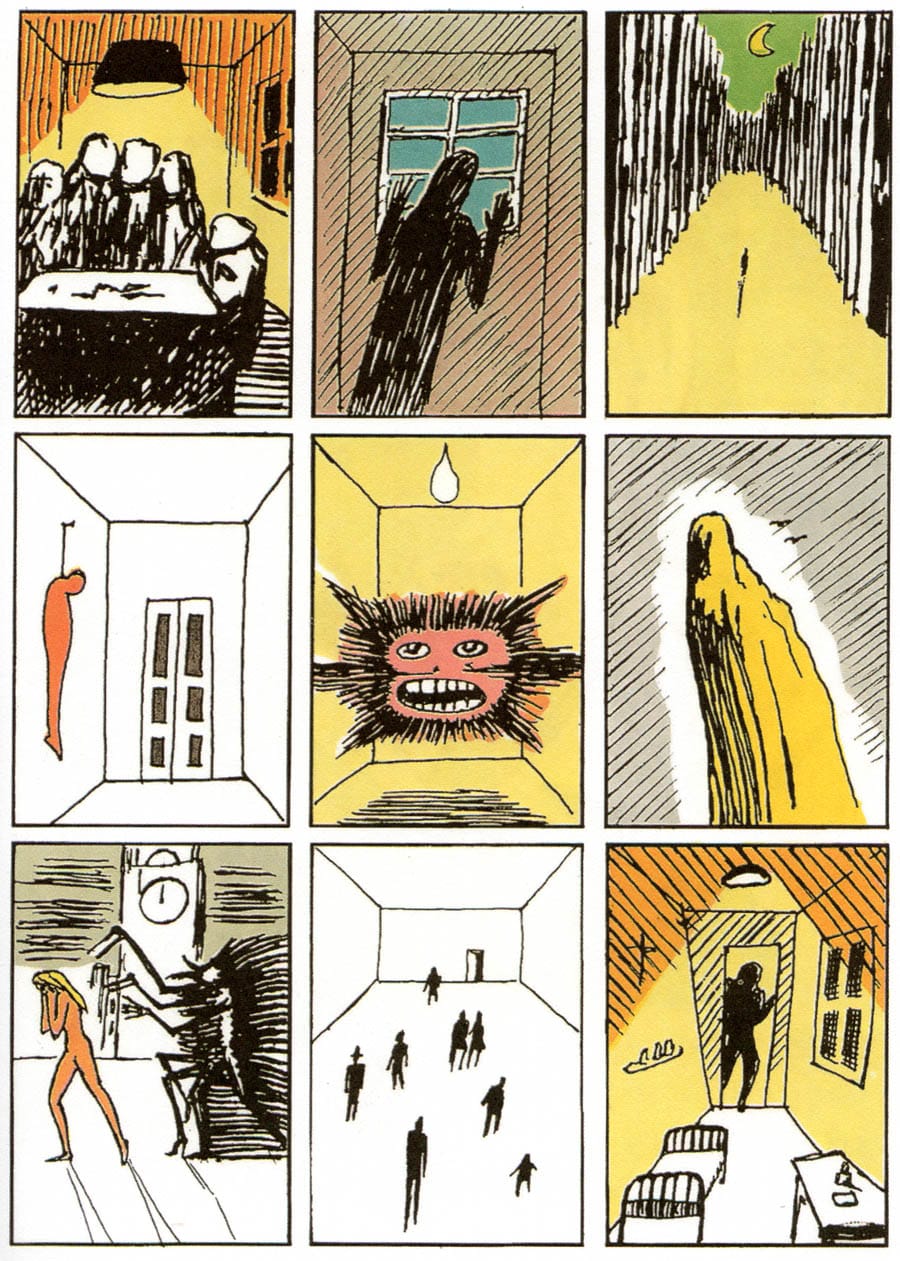

4 La nostra quotidianità è diventata quasi un calco di certe narrazioni cinematografiche e televisive che hanno influenzato il costume delle generazioni che si sono avvicendate nel corso degli ultimi trent’anni anni e, stratificando, hanno fornito nuovi modelli a cui ispirarsi per ricreare la propria sceneggiatura. I social network hanno modificato i codici della comunicazione e, di conseguenza, della vita di relazione. Come si racconteranno, secondo lei, le generazioni future?

Le generazioni future si racconteranno. Ne siamo certi? O affideranno le loro vite a qualcuno che possa traslarle nel miglior modo possibile per ottenere la fama sui social?

Chiaramente la mia vuole essere una sollecitazione quasi antropologica. Una provocazione. Ho tanta fiducia nei giovani, amo profondamente quel loro senso di audacia e di irresponsabilità che, in taluni contesti, rappresenta la bellezza di essere autentici. Quel “disobbedite” di Michela Murgia è l’imperativo categorico da mostrare ai nostri ragazzi. Passo molto tempo con i giovani e mi restituiscono un senso di responsabilità avvolgente, disarmante. Abbiamo dato ai nostri giovani un mondo imperfetto che gioca a raccontarsi come il migliore dei mondi possibili, bello e patinato. Abbiamo raccontato favole cercando di demolirne la loro primordiale autenticità nel nome dell’inclusione, della parità di genere, del consenso eppure c’è un mondo disincantato dietro le nostre cortine. Un mondo che ancora mette distanza tra i salari, tra i colori, tra le idee. questo, a mio avviso, è un dato oggettivo ma singolare. Le nuove generazioni hanno bisogno di riprendersi gli spazi, farlo nel modo più libero e diretto: toccandosi, annusandosi, provando il peso delle vittorie come quello delle sconfitte. Si racconteranno con coraggio e naturalezza solo se noi adulti daremo loro le chiavi dell’autonomia che non è l’uscita in più, la stretta sull’orario, la privazione. No. Noi adulti dobbiamo ricordarci di essere la funzione che ricopriamo nelle loro vite: docenti, psicologi, autori, madri, padri. Basta essere amici e complici quando bisogna invogliare i ragazzi a vivere il presente con dignità, responsabilità, entusiasmo, costruendo legami e tornando a parlare di sé oltre lo specchio. Dobbiamo smetterla di puntare il dito e allungare la mano. Se i nostri giovani non si sentono sicuri, liberi di parlare o vivono il presente come un macigno è colpa nostra. Nostra, si! Da quando noi adulti abbiamo smesso di sperare, di lottare per le idee e vivere attraverso l’esercizio della libertà; ha vinto il disincanto, il qualunquismo, la testa china. E questo è il prodotto di una società non sana. Una società, se vogliamo, disumanizzata. Laddove la notizia si è spogliata della sua autorità perché deve fare “audience” e non importa se una ragazzina di quattordici anni si è tolta la vita, no. Si passa oltre perché c’è un altro disastro a cui dare un rilievo illusorio. Capite, dunque, che le nuove generazioni hanno il diritto e il dovere di riprendersi le proprie debolezze, paure, bisogni e affrontarle. Hanno il dovere di riprendersi la vita così com’è.

Demonizzare i nuovi mezzi di comunicazione, perché? Occorre presentare loro la possibilità di scelta, che c’è e ci sarà ancora. Racconteranno, solo se noi ci metteremo in posizione di ascolto. Altrimenti troveranno nella lingua dell’indifferenza e della codardia il porto sicuro in cui deporre le scialuppe colme d’ira, tormenti, paure, lacrime. Le nuove generazioni si racconteranno con l’arte e le sue forme più impreviste ci ricorderanno la bellezza perché noi daremo valore a quello che avranno da dirci. E dovremo ascoltarlo non passivamente ma costruendo una comunicazione assertiva. Dunque, ritorno alla mia piccola provocazione: Le generazioni future si racconteranno. Ne siamo certi? O affideranno le loro vite a qualcuno che possa traslarle nel miglior modo possibile per ottenere la fama sui social? Questo dipende da noi, anche da noi.

Rosa Elenia Stravato è nata a Martina Franca nel 1991.

Nel 2016 si laurea con il massimo dei voti alla Magistrale in Spettacolo teatrale, cinematografico, digitale: teorie e tecniche presso l’Università La Sapienza di Roma con una tesi su “La Tempesta e i maestri del 900”. Nel 2016 frequenta la Scuola di scrittura creativa RaiEri presso la sede Rai di Via Teulada in Roma. Docente e operatrice culturale, collabora con molte realtà culturali tra cui la Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca, dal lontano 2010, il Festival della Valle d’Itria, Agis Scuola, Anec Lazio e con i Laboratori di Equo e Non Solo di Fasano (Luoghi comuni di Puglia).

Ha pubblicato Agenda Book Pusher 2024 e Cartoline Romane a cura di Giulio Perrone Editore con cui, nel 2020, ha collaborato per i “Quaderni di cinema”.