di Demetrio Paolin

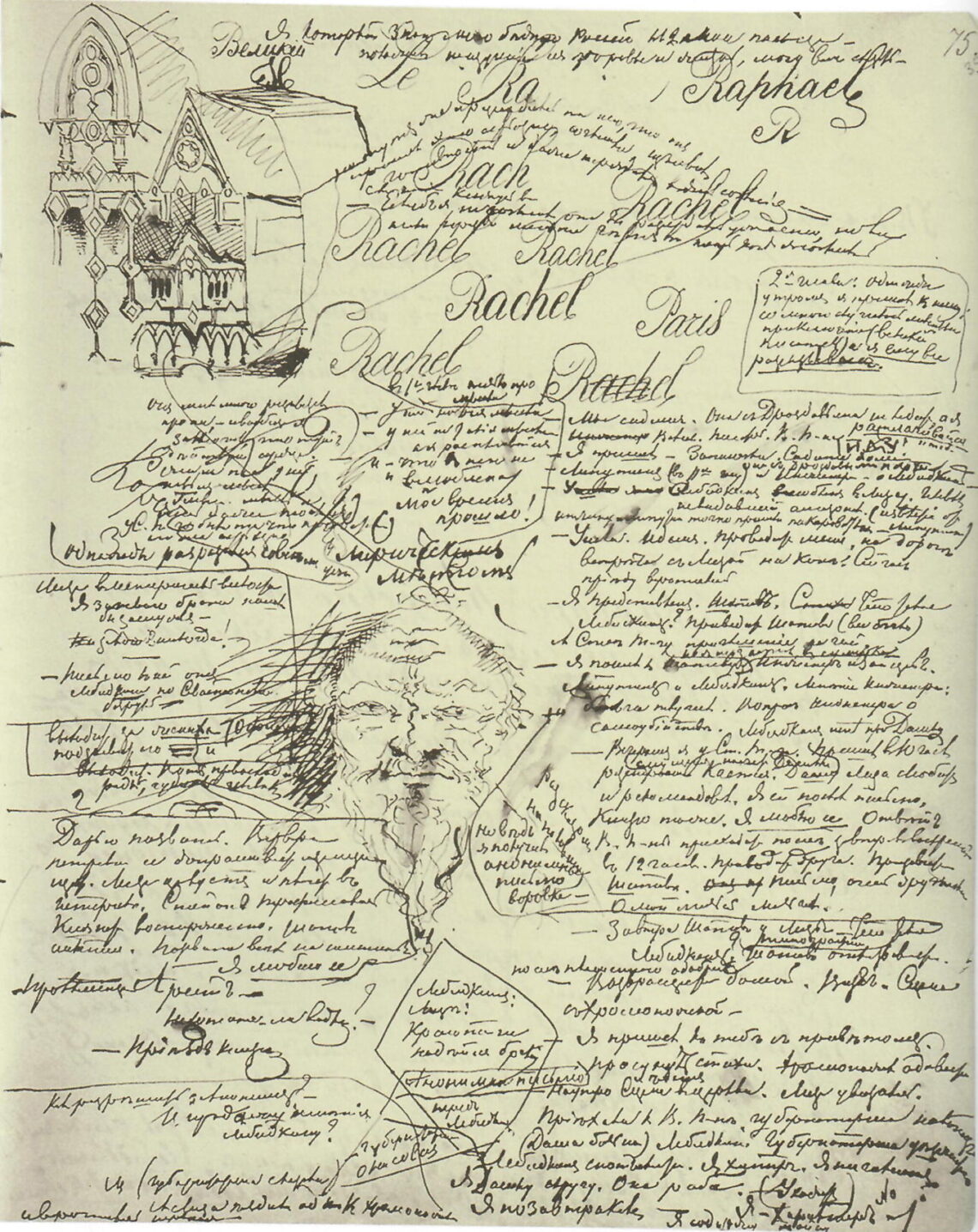

19. Uno dei temi fondamentali della poetica Céline è il suo costante e continuo riferimento alla petite musique; una immagine che domina le riflessioni metaletterarie dello scrittore francese. Ci si chiede spesso, nella lettura di queste affermazioni, in che cosa consista tale petite musique, come potesse suonare nella sua mente e nella sua immaginazione. Il dato sonoro in Trilogia è essenziale: lo abbiamo sottolineato più volte, ad esempio quando abbiamo analizzato la ripresa/variazione della citazione dall’Amleto – “il resto è blabla” -, e individuando come il blabla rappresentasse una certificazione del linguaggio onomatopeico e pregrammaticale di cui i continui inserti – sopratutto nei momenti di descrizione di bombardamenti – di riproduzioni di suoni, alcuni dal vago sapore fumettistico, fossero una segno autoriale ben preciso. Non va dimenticata l’invalidità di Céline e di come, dopo la prima guerra mondiale, abbia sofferto di acufeni, che hanno sicuramente prodotto un sentimento diverso, anzi divergente, rispetto ai suoni e alla esperienza degli stessi. Il dato uditivo, quindi, in Trilogia è molto forte, tanto che assistiamo ad un momento in cui musica e trauma uditivo trovano un punto comune.

Siamo alle pagine finali di Rigodon Céline, mentre fugge da una serie di esplosioni e bombardamenti, viene travolto da un crollo e un mattone lo colpisce in testa. Per le pagine seguenti assistiamo al continuo lamentarsi di questo colpo subìto e di come il trauma fisico abbia creato all’interno della sua mente una sorta di musica, di suono (immaginario?, reale?), che egli continua a sentire nel corso delle pagine.

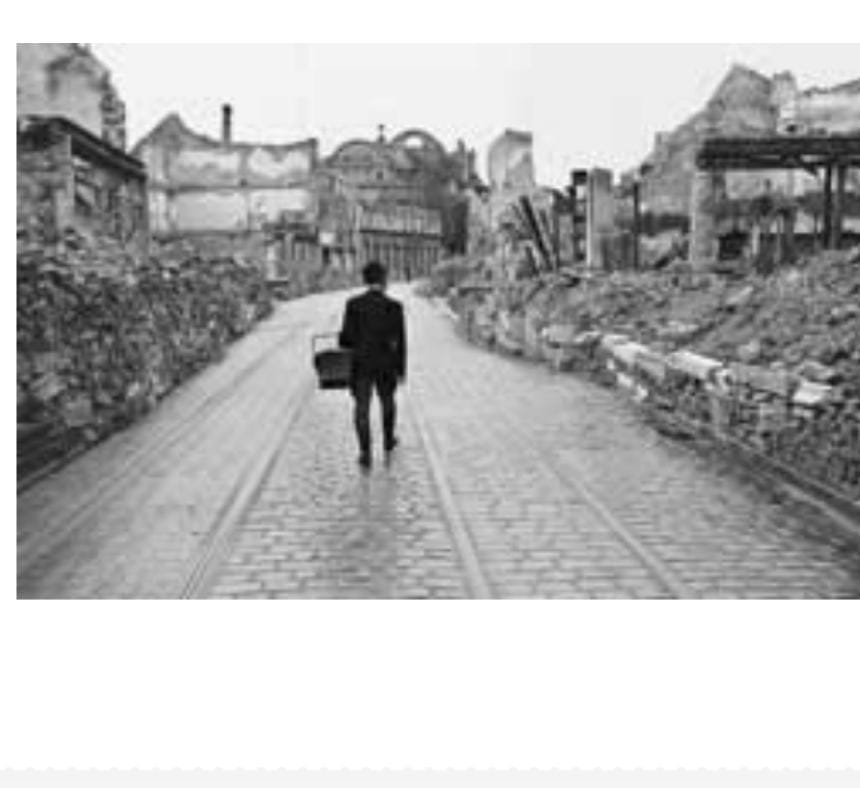

Con la solita abilità Céline, nel suo procedere rapsodico, ci porta dalla Germania in fiamme e fumo della fine della guerra, alla quiete notturna della sua casa Meudon, quando, Lili ha finito le sue lezioni, e le ballerine hanno lasciato la casa, così – nel silenzio più totale – l’autore entra nel salone delle prove.. Quella musica, che lo ha tormentato per anni, è ancora nella sua testa, ronza nelle sue orecchie a segnare un tempo che non passa; quella piccola musica, una sorta di motivetto, Céline l’ha sentito per l’intero viaggio lungo le macerie dell’Europa e non l’ha mai abbandonato: «una tastiera adesso! L’altro capo della sala… forse per averci pensato così a lungo… strimpello… ci siamo!.. quasi giusto, sì!… sì!… il la di una tastiera così com’è… ci sono!… nessun prodigio! Ti spremi la testa per vent’anni, il diavolo se trovi!…. Per quanto limitato, per quanto poco melodioso sei!… riscendo giù, ho le quattro note… sol diesis! Sol!, la diesis!, …si! … rammentate!… avrei dovuto averle là giù» (TdN 802).

È un brano fondamentale per comprendere a fondo il lavoro stilistico di Céline sulla propria prosa; il brano, infatti, è una sorta di descrizione in atto dell’operazione di scrittura: è certo che la musica/scrittura, che Céline crea, nasce da un evento traumatico (l’esplosione è la perfetta metafora della II guerra mondiale), ma esse è costruito successivamente, è una ricerca – ti spremi la testa per venti anni –, una ricostruzione, che nasce da un punto di evidente sicurezza (la casa, il silenzio quieto della notte), e, infine, una riproduzione del trauma (le poche note che riportano lo scrittore “là giù”). Lo scrittore è venuto fuori dall’inferno, è risalito, ma qualcosa l’ossessiona, questa ossessione si coagula in una musica, in una serie di singole note, neppure un accordo, o un motivo, ma alcune note, come dei rimasugli, rovine, pezzi, la petite musique di Céline sono quattro note singole: sono ciò che rimane, infine, non c’è nessun prodigio o miracolo, semplicemente sono quattro suoni che rimangono impressi nella memoria dell’autore.

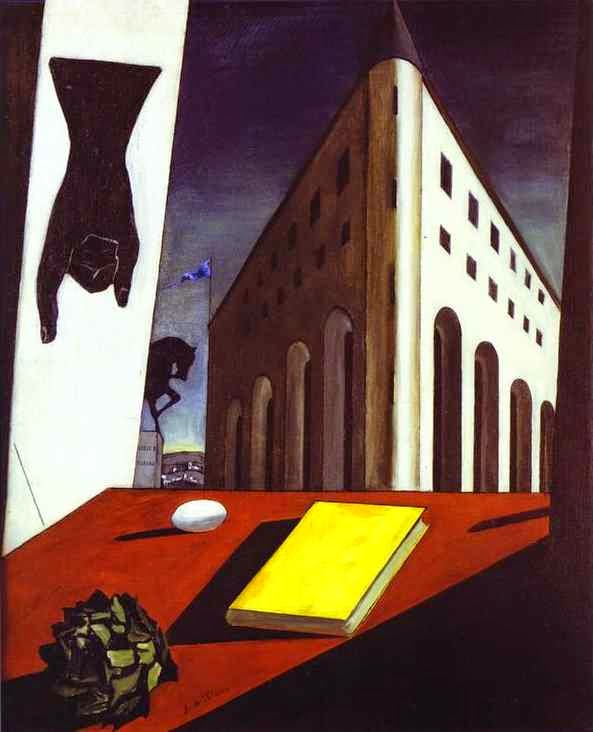

Il brano, inoltre, ci è utile anche per esplorare un tema centrale non solo della Trilogia, ma dell’intera letteratura del secondo ‘900: la tensione tra il silenzio (l’ineffabilità di ciò che è stato vissuto) e il linguaggio. Il linguaggio, quello letterario ne è la parabola più disperata, rappresenta il tentativo di produrre una rappresentazione e del nostro pensiero e del nostro pensare la realtà, come se la nostra realtà non fosse altro che un linguaggio di un linguaggio, una riflessione sullo stesso: quando descrivo una morte, ad esempio quando Céline descrive la morte del suo cane (lo vedremo nella postilla successiva), io/autore o io/lettore non faccio nessuna esperienza di quella precisa morte, ma ciò che compio è ragionare, verbalizzare, su altre parole che descrivono un accadimento, di cui non so nulla se non le parole che lo esprimono, come se fossero un velo dalla spessa trama che nasconde la “cosa” reale. Il secondo ‘900 ha vissuto appieno questa crisi del linguaggio, il suo tendere al silenzio, tanto che possiamo pensare

a) alla frase di Adorno, poi ritrattata, ma che getta la sua ombra su una buona parte della narrativa e della letteratura post-Auschwitz, della impossibilità – etica, ma anche estetica e fattuale – di scrivere poesia dopo il lager;

b) al brano de Il canto di Ulisse di Se questo è un uomo in cui Levi, citando Amleto, dichiara “il resto è silenzio” e si trova a spiegare a Pikolo, il compagno di lager, un sentimento confuso, misterioso e non chiaro, che vorrebbe egli afferrasse, ma che il brusio babelico, a chiusura del capitolo stesso, consegna a una paradossale incomunicabilità;

c) alle opere di Beckett più estreme in cui la parola è abbandonata in ampi spazi di silenzio.

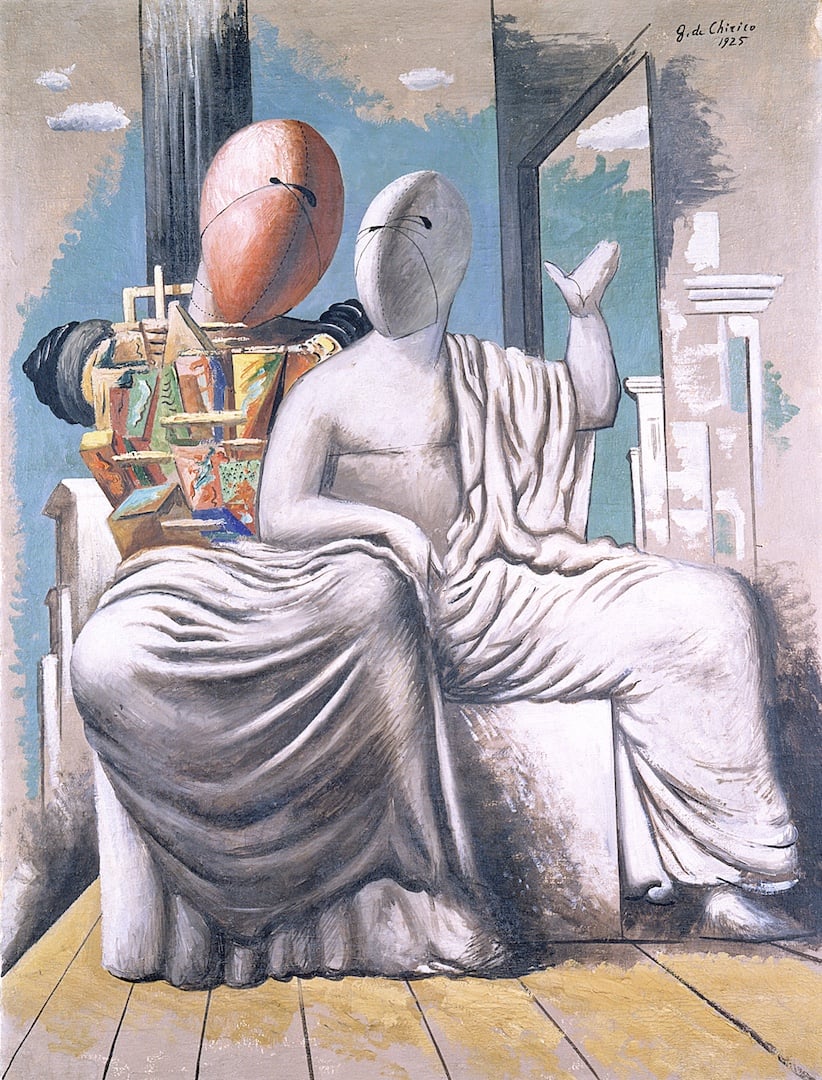

L’afasia, quindi, può essere, lo è in effetti, una possibile risposta alla tragedia del secondo 900, pensiamo solo a Celan o al finale di Mosé e Aronne di Schoenberg. C’è, però, esiste tenace una possibilità di un linguaggio, che è precedente e più assoluto della linguaggio della parola, ovvero la musica: essa non ha bisogno delle parole o, meglio, le sue “parole” non hanno nulla a che vedere con quelle che ad esempio ora io e voi stiamo vedendo su questo bianco supporto. Céline, affascinato dalla danza, dalla delicatezza dei movimenti, ha vissuto la sua scrittura come una ricerca dello stile, che producesse musica: l’esperienza della terribilità della guerra, dell’inumanità, del tracollo di ogni speranza, della fine di un’epoca ha prodotto un semplice “blabla”; accettare tale insignificante brusio significherebbe condannare la propria scrittura al silenzio, e così con un tentativo ultimo Céline, ormai vecchio, vicino più di altri alla morte, alla regione del silenzio e allo svanire delle cose, recupera dalla sua memoria quattro singole note. È interessante questo dato, egli non riporta sulla pagina un accordo o una armonia, non un ritmo, o una sequenza, perché questo paradossalmente sarebbe ancora tentare un linguaggio: quelle quattro singole note sono ciò che rimane, sono ciò che si oppone al silenzio a cui la Storia ci ha costretto. “Sol diesis/sol/, la diesis/si”…il mondo non finisce né con uno schianto né con un lamento, ma con quattro singole e separate note, che – come i quattro cavalieri dell’Apocalisse – annunciano il compiersi di tutto, infine.

20. Agli animali così recita la dedica in apertura di Rigodon, che sancisce, ove mai ce ne fosse bisogno, la centralità dell’immagine e della presenza degli animali in tutta la Trilogia. Pare ovvio e scontato il riferimento a Bébert, il gatto enigmatico, il sancio-panza felino, colui che infine rimane, e che, pur non essendo un cane, ritorna sempre dal padrone non per fedeltà, ma per scelta, opportunismo, intelligenza e sopravvivenza, a lui Céline dedica pagine bellissime, che si condensano nelle righe, presenti in Nord, ove ne racconta la morte. È un brano breve, asciutto, pieno di malinconia e di leggerezza, adatto proprio al gatto che fu Bébert: «… era più giovanissimo ormai… è campato ancora sette anni, Bébert, l’ho riportato qui, a Meudon… è morto qui, dopo tante di quelle disgrazie, cellulari, bivacchi, ceneri, tutta l’Europa… è morto in forma e slanciato, impeccabile, saltava ancora per la finestra la stessa mattina…» (TdN 649). L’epitaffio di Bébert è commovente, proprio perché Céline trova l’immagine perfetta per renderlo memorabile, si noti che attengono a Bébert una serie di qualità aeree e leggere (lo slancio, il salto) che per Céline si oppongono al “peso” (il male) del mondo; c’è una forma di delicatezza e di riguardo nei confronti degli animali che Céline coltiva come a segnare un discrimine con gli altri esseri. Ne abbiamo la prova continuando la lettura di Nord; siamo consapevoli, Céline ci lascia diversi indizi testuali, che lo Zornhof sia un sito infernale, prova ultima di questa di questa dannazione è data dagli abitanti che non «amavano nessun animale, nessun cane o gatto alla fattoria» (TdN 495). A dominare queste pagine è Iago , il cane magro e ossuto, che il padrone affamava per far mostrare agli abitanti del luogo come la mancanza di cibo fosse comune a tutti, e ridotto a uno scheletro ambulante veniva portato in giro con orgoglio a riprova di queste terribile situazione.

Anche la sua morte, al pari di quella del gatto Bébert, è descritta da Céline con altrettanta delicatezza, «il corpo ancora tiepido… il cuore… il cuore ha ceduto» (TdN 554). Quella degli animali è una morte composta, serena; anzi per Céline gli unici esseri degni di “morte” sono gli animali, lungo tutta la Trilogia, infatti, gli uomini non muoiono, si crepano come case, si rompono, spariscono, vengono gettati nei liquami come cose di poco conto, rimangono impressi come una fluorescenza ai muri, sono pezzi di corpi bituminati – «qua così nel bitume?… un piede tutto nero… soltanto un piede… niente gamba né corpo… il corpo deve essere bruciato» (TdN 834); Céline concentra la sua pietas verso gli animali, ne sono un esempio altissimo le pagine iniziali di Da un castello all’altro in cui l’autore narra la morte del suo cane, Bessy. È uno degli episodi più strazianti del libro: «Io le tenevo la testa… l’ho abbracciata sino alla fine… era veramente una bestia splendida… una gioia guardarla… una gioia da vibrare… come era bella!… […]. è un fatto io penso sempre a lei, anche qui nella febbre […]. Posso dire che l’ho amata, con le sue folli scappate, l’avrei mica data per tutto l’oro del mondo… […] ma ha sofferto per morire… non volevo assolutamente toccarla con l’ago… farle neppure un poco di morfina… aveva paura della siringa… le avevo mai fatto paura […]… un bel momento, una mattina, ha voluto andare fuori […] voleva essere in un altro posto… dalla parte più fredda della casa sui sassi…si è stesa per bene… ha cominciato a rantolare… era la fine… il muso al nord, rivolto a nord… la cagna così fedele d’un modo… fedele anche alla vita atroce» (TdN 112-114).

In questo brano stupendo, lirico, pieno di grazia e rabbia, colmo di senso di dolcezza e colpa a emergere è l’immagine della fedeltà canina alla “vita atroce”, che è forse il segreto, il motivo reale, per cui Céline dedica agli animali la sua Trilogia. I tre romanzi possono essere letti come una profonda riflessione sulla fedeltà (alcune volte stigma della colpa, del collaborazionismo e del tradimento) alla vita, che è atroce. Céline ha esperienza di questo, la Trilogia è un campionario delle atrocità che l’uomo ha commesso e subìto, ma l’io narrante rimane fedele alla sua natura più profonda, proprio come gli animali, che per istinto cercando in qualche modo di rimanere se stessi. Abbiamo visto come nel corso delle pagine l’autore faccia riferimento alla teatralità, l’inganno, alla calunnia, al camuffamento: nessun personaggio della Trilogia è ciò che è (l’epitome, in questo senso, è Le Vigan definito l’uomo senza identità) e non è casuale che il teatro sia una delle metafore ricorrenti lungo le pagine del romanzo: questa scelta di rifiutare la propria identità, però, non è degli animali. Bébert è sempre lo stesso a Meudon come lungo l’Europa devastata, così come Iago o come Bessy: semplicemente sono rimasti fedeli alla vita atroce.

Un altra presenza animale costante nella Trilogia è quella degli uccelli, i volatili sono dovunque, in un romanzo che fa della migrazione, del movimento e del viaggio verso-una-qualche-meta-finale la propria ragion d’essere. A una prima lettura, quindi, gli stormi di uccelli che solcano i cieli sono una metafora prefetta della Trilogia; gli orizzonti, però, sono anche solcati dalle fortezze volanti, dagli aerei, dai bombardieri. Nel corso del racconto, quindi, il cielo non è solo orizzonte che contiene il movimento dei personaggi, ma è anche morte distruzione: gli uccelli, che abitano i cieli, sono creature ambigue, lontane insomma dalla rappresentazione che ne dà Leopardi nel brano delle Operette morali: «…la cerimonia è finita.. i bibel appiattiscono le zolle… nugoli di passeri spuntano e delle cince.. tutto questo dopo la terra smossa… i lombrichi… che bisogna essere uccelli per vedere sti piccoli vermi… tutti il cielo si può dire svolazza!… la festa!… anche i pettirossi!… e corvi e gabbiani» (TdN 643). Gli uccelli attengono alla morte (il brano riportato è la conclusione di una cerimonia funebre), e contemporaneamente alla festa (la l’immagine del cielo che svolazza): essi sono un enigma, che tale rimane fino alla conclusione del romanzo.

Nelle scene finali della Trilogia, Céline, Lili e Bébert sono a Copenaghen, sembrerebbe quasi una sorta di finale felice, sono giunti a Nord, sono salvi, Céline è guardingo, però, sente qualcosa di strano e così invita Lili a seguirlo in un piccolo giardino al riparo dagli occhi di tutti. In questo giardino Céline e Lili tornano ad essere loro stessi, riprendono possesso dei loro passaporti e il loro atto di matrimonio: li vediamo squarciare la pagina, liberarsi dalla finzione, di cui sono stati protagonisti e schiavi per più di ottocento pagine. Ora, infine, sono descritti loro dati anagrafici e dal loro stato civile. Nel leggere queste pagine ravvisiamo qualcosa di paradisiaco, il racconto ha il sapore di rinascita: la luce, il mare, le piante, la vegetazione, la loro stessa solitudine, infine, che ce li fa immaginare come i primi esseri viventi di un nuovo mondo. In questo momento di stupefazione e incanto, però lentamente la scena si popola, a circondarli sono uccelli «da collezione da Orto Botanico» (TdN 894): un ibis, un egretta, un pavone, un “uccello lira”; la loro presenza non è per nulla portatrice di paradiso e di quiete, anzi. Questi uccelli sono simbolo, figura, di un infinito esilio, dell’inesausto peregrinare, sono animali fuggiti e sopravvissuti alle distruzioni degli zoo (l’inferenza che compiano da lettori è con le pagine bellissime di Storia naturale della distruzione di Sebald) e che in qualche modo si ritrovano salvi in questa zona di Europa, risparmiata dai bombardamenti. La scena, che si svolge sotto i nostri occhi, si fa complessa e misteriosa come se ci trovassimo all’interno di un racconto sacro; gli uccelli sono giunti a queste latitudini per portare tale silenzioso annuncio: la felicità è un breve sogno, è qualcosa destinato a finire. Essi sono gli ambigui messaggeri di un dio sarcastico o malvagio, da un lato come Céline e Lili sono «sono “in fuga da scatenate voliere”… devono venire come noi da giù», ma nello stesso tempo, terribili come angeli di Rilke, annunciano in modo misterioso che «per noi tutto è pericoloso» (idem). L’animale, quindi, in Trilogia diviene una sorta di presenza demonica, che attiene a qualcosa di più profondo e oscuro, qualcosa che è vivo e senziente pur non essendolo o non essendolo del tutto, l’animale che conosce ogni cosa – «sanno, è tutto» (TdN 287) – è la prefigurazione della rappresentazione più inquietante di quella “nuda” vita , che culmina nella descrizione dei bambini “svedesi”.

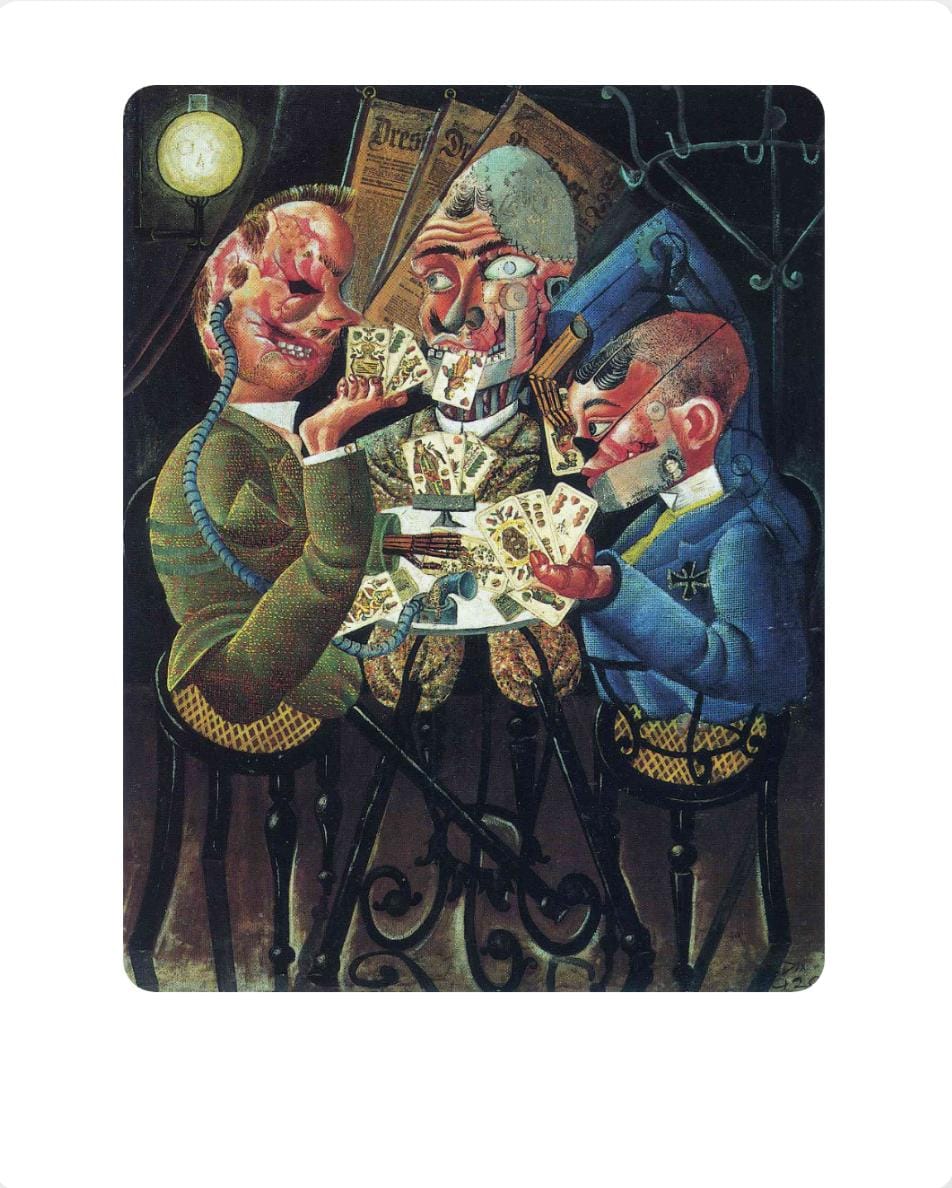

21. Le ultime 100 pagine della Trilogia sono dominate dalla presenza costante, silenziosa, vivace e vivente dei bambini che la signora Odile affida a Céline. Questi bambini, quasi certamente spastici, handicappati, affetti da diverse malattie e patologie, non parlano mai nel corso del romanzo, si muovono in branco, sbavano, ridono, rumoreggiano, sono un numero imprecisato – quindici, sedici, diciassette. Céline usa il più ampio e degradante ventaglio della sua scrittura comica per descrivere una serie di bambini menomati; il grottesco alla Hugo qui trova il suo oggetto perfetto: essi sono veramente tanti “Quasimodo” che si muovono, che strisciano, che fanno bisogni dove gli pare, che fanno a meno della parola, che utilizzano un qualche modo di comunicare, a noi precluso; sono come animali, o meglio sono uomini, esseri umani, che per miracolo o malattia condividono una sorta di più semplice, ma nello stesso tempo, più profonda forma di esperienza della vita: in loro la “vita atroce” si mostra nella sua totalità, si mostra completamente. I bimbi seguono Céline come i topi seguono il pifferaio magico: essi rappresentano lo scolo dell’Europa il prodotto ultimo della sua putrefazione, della sua distruzione, sono il rifiuto e sono il “ciò-che-resiste”, perché nonostante tutto «i nostri mocciosi i nostri dico non erano fatti fatti per esistere ma erano arrivati lì» (TdN 822). Sono testardi questi mocciosi dalla dura cervice, esistono anche se dovrebbero essere morti, sono viventi anche se ogni cosa pare cospirare per la loro estinzione.

Lo sguardo di Céline è ambiguo, passa appunto da un sentimento di estraneità a un sentimento di possesso, l’aggettivo possessivo della prima citazione ne è spia palese, è desideroso di salvarli, di nutrili, di portarli in qualche modo, è come se si sentisse padre, come se ne dovesse prendere cura pur riluttante. Questo atteggiamento ricorda un racconto di Kafka, Il cruccio del padre di famiglia, e la figura di Odradek. Lo scrittore ceco in questo racconto prefigura, come spesso gli accade profeticamente, lo stadio di sub-umano che l’umanità attraverserà durante la Seconda Guerra Mondiale. La domanda del padre, il cruccio del titolo, appunto riferita a Odradek – “Può egli morire?” -, riecheggia anche nelle pagine finali di Rigodon. Possono questi bambini morire? Possono loro, che hanno attraversato l’essenza ultima dell’umano essere considerati ancora umani e quindi morire? Il racconto di Kafka è enigmatico, proprio perché non dà risposta. Odradek può essere il male totale, sordo, stupido che nessuno può togliere dal mondo, è, infine, la prova suprema dell’esistenza del non-essere, oppure Odradek è ciò che restio all’autorità, che s’oppone a un’autorità di morte, la sua esistenza stupida e persistente è di fatto una vittoria su ciò che vorrebbe distruggerla. Durante la lettura di Trilogia si oscilla spesso, almeno dal punto di vista di Céline, tra queste due tensioni: i bambini spastici, gli Svedesi così come infine verranno definiti e grazie a quella definizione verranno salvati, sono opachi, si oppongono a qualsiasi tipo di comprensione. Nella loro descrizione la mia memoria è tornata più volte alle pagine, che in queste sede potrebbero suonare stravaganti, de La tregua di Levi; in particolare l’episodio dedicato a Hurbinek, il bambino nato nel lager e nel lager morto. Hurbinek, così come i bambini di Céline, ha una esistenza che inquieta e turba il lettore: è vivo, ma non è umano, ci porta a sentire affetto e nello stesso tempo ci respinge e ci ripunga, è ciò che rimane del lager, è ciò che nonostante tutto è riuscito a fiorire nel lager, è qualcosa di tremendo, vivo e non umano: lo scandalo che non comprendiamo. Leggendo le pagine finali del romanzo di Céline abbiamo l’impressione che in questi bambini lui raffiguri qualcosa, qualcosa che non riesce neppure a nominare: e se i bambini spastici fossero la sua colpa? Se rappresentassero ciò che avrebbe dovuto odiare e che invece salva? (la mia fantasia ha pensato che questi bimbi raffigurassero gli ebrei, in fuga verso una salvezza). Nelle pagine della Trilogia vivamo, senza che Céline lo verbalizzi, un sentimento molto vicino, a quello che Levi riesce a formulare, descrivendo Hurbinek che muore “libero ma non redento”: la chiarezza leviana si scontra con il furore celiniano. E qui, avviandomi alla chiusa finale di queste postille, e alla luce di queste prossimità, vorrei tentare un azzardo avvicinando, infine, Trilogia del Nord e La Tregua.

21.1 La Tregua e Trilogia sono due odissee che non si concludono con un arrivo a casa, non c’è nessuna Itaca ad aspettare i due Ulisse, entrambi laceri e affaticati; da una parte vediamo ergersi il profilo del carcere, la detenzione, e dall’altra il nulla torbido in cui vive il sopravvissuto. Céline e Levi hanno attraversato l’Europa devastata dalla guerra, hanno scelto di raccontare questo sfacelo usando il comico, che non è un semplice far ridere, ma è indagare a cosa si riduce l’uomo svuotato di tutto, l’hanno fatto con due lingue diverse certo, partecipi di due nevrosi differenti, eppure lo spostarsi, il muoversi, il perdere e salire treni, la fame, le scarpe, la sporcizia e la merda sono medesime (si potrebbero mettere in relazione la scena delle latrine intasate Da un castello all’altro e con Campo Grande il grande capitolo iniziale de La tregua). L’uomo stravolto/grottesco, come risultato di un esperimento andato a male, è il centro di entrambe le narrazioni; da sottolineare, infine, anche un dato temporale: questi libri in parte furono composti negli stessi anni, al 1960-1961. C’è, infine, la presenza dei bambini in entrambi i testi, mediata dal Kafka del Cruccio del padre di famiglia e dalla domanda: Può egli morire?.

Ho l’impressione che Céline e Levi abbiano intravisto qualcosa di più tremendo del lager, del nazismo, del disfacimento degli Stati, dei morti nei bombardamenti, dei morti gasati nei lager, qualcosa di più terribile dei sopravvissuti logori e cenciosi, degli impiccati di Norimberga, dei carcerati e dei suicidi degli amici, questa cosa terribile e tremenda è la vita, sorda, la biologica vita delle cose degli animali, degli esseri, questa vita prima e priva di ogni coscienza, intelletto e lingua, questa vita brutta (aggettivo caro a Levi) e atroce (aggettivo caro a Céline), come la materia stessa di cui è fatto il mondo concreto, questa vita sorda bassa minima, il cui unico obiettivo è esistere nonostante le guerre, nonostante le vittorie e le sconfitte, nonostante le cadute degli imperi e dei governi, questa vita basilare, minima, dura come un piccolo sasso, come un oggetto di forma bizzarra, come un bimbo spastico e bavoso è l’arcano che tiene in piedi questo mondo materiale. Questa vita è l’abisso più grande in cui gettare lo sguardo; qualcosa che loro hanno intravisto; qualcosa che è umano senza esserlo più, che partecipa all’esistente senza esserne parte; qualcosa – infine – che loro hanno visto con gli occhi mortali (gli occhi di Levi e di Céline a me sembrano così identici, chiari, acquatici) e che hanno provato a descrivere con le parole, fino a quando le Parche hanno deciso di recidere il filo e Céline e Levi sono morti, mentre quella cosa atroce e bruta, che è la vita, ha continuato e continua a esistere, e interroga noi che siamo rimasti.

* Voglio, infine, ringraziare tutti le persone del Gruppo di lettura condivisa di Lettera Zero, la loro presenza, il loro costante pungolo, la loro intelligenza mi hanno spinto a ragionare con ancora maggiore chiarezza rispetto a questo libro, mi hanno portato a capire che la strada per comprenderne il significato e ancora di là a venire. Nei prossimi mesi, qui su Lettera Zero, alcuni di loro pubblicheranno le loro impressioni che daranno vita ad un Dossier Céline, con il quale speriamo di approfondire ancora di più questo autore e questi libri così abissali.