di Demetrio Paolin

11. Se mi venisse chiesto “la Trilogia del Nord è un romanzo su Hitler?”, la mia risposta sarebbe no.

Per giustificare questa secca risposta, si potrebbe partire da un’altra interessante spia linguistica, segnalata durante la condivisione del nostro gruppo di lettura: nella Trilogia i personaggi si salutano gli uni gli altri con il semplice heil, tralasciando completamente la seconda parte del saluto, Hitler. Questa assenza nella giro della frase, come l’erronea costruzione delle negative (vd 10), non può essere derubricata a semplice riduzione del parlato. L’apparizione di Hitler in una narrazione non è mai neutra: il suo essere evocato in pagina produce un accesso di radicalità; Hitler è il male, è ciò che noi figuriamo come l’idea stessa di male. Prendiamo come esempio la sua nascita: nella poesia Annunciazione di Primo Levi essa è una sorta di contro-natività; non nasce il salvatore del mondo, ma viene annunciata la nascita di colui che distruggerà il mondo.

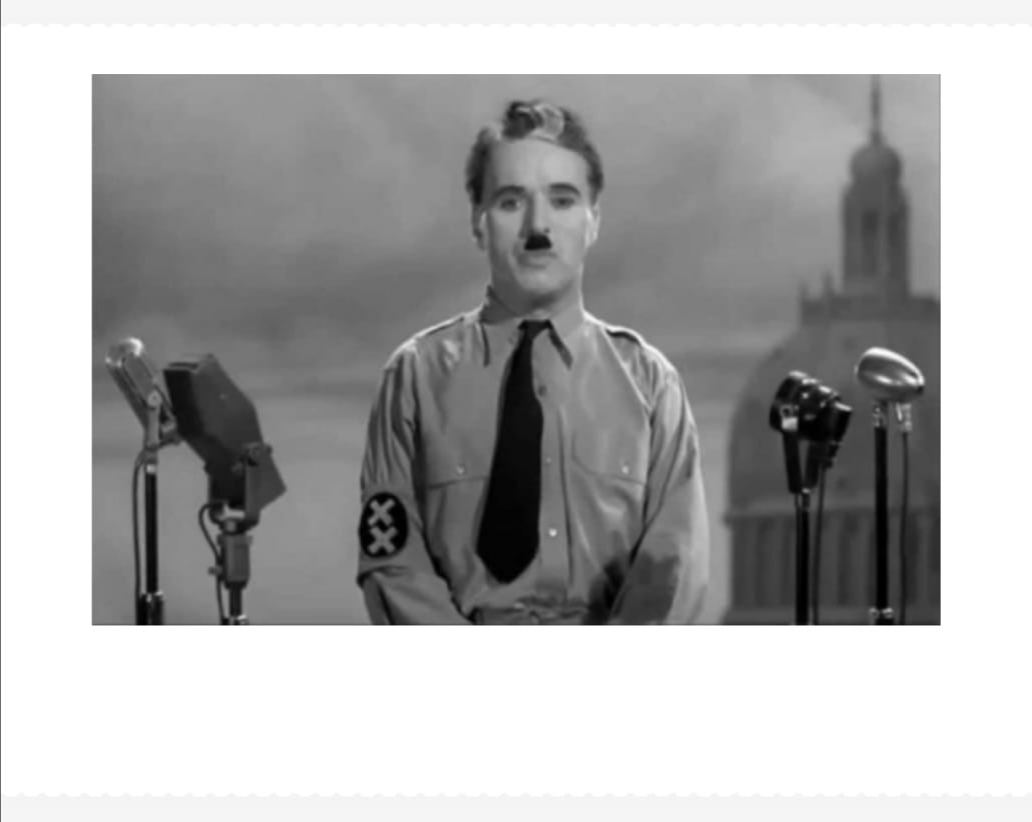

Hitler è il male idiota, senza senso, il male che non è altro che male; un male di questo tipo può essere preso o terribilmente sul serio (penso a un film come La caduta con la mirabile interpretazione di Bruno Ganz) o oggetto di ironia (il grande dittatore di Chaplin) o, peggio, oggetto di una narrazione parodica consapevole in Lui è tornato di Vermes o inconsapevole in Eric-Emmanuel Schmitt La parte dell’altro (libro che sconsiglio fortemente), sembra insomma che la sua figura se evocata non possa essere lasciata in disparte. Eppure la scelta di Céline, una opzione la sua prettamente narrativa, ha la sua prima spia appunto in una omissione: Hitler lentamente si fa diafano nel racconto. In Nord questa scomparsa è così palese da configurarsi come una ipotesi narrativa affascinante. Hitler nel romanzo muore due volte; già nelle prime pagine di Nord assistiamo alla notizia dell’attentato contro di lui (TdN, 311), le notizie si susseguono senza un ordine e una ragione, la maggior parte dei gerarchi crede che il capo sia morto, o meglio Hitler è morto per loro, e quindi ecco la festa, l’orgia nell’albergo e il sabba – non sfugga l’evocazione della strega ( TdN 313) – che avviene sotto il ritratto del defunto leader capovolto ( TdN 315). Se veramente Hitler è il dio dei tedeschi, questo festino – con tanto di “satanico” capovolgimento dell’immagine sacra – indica alla perfezione la funzione dissacratoria del testo di Céline. Hitler rimane una figura aerea e impalpabile nella scena della cancelleria che abbiamo già letto e commentato (vd 10). In quel caso il dottor Pretorius racconta che «Hitler aveva proprio una bella cera» (TdN 344), perché nel tripudio del “niente” (tre volte esclamato da Céline) il dottore «vede Hitler» (ibidem). Se nella prima apparizione Hitler era morto, qui è un fantasma, figura che nessuno vede, Hitler non c’è, non cammina tra le macerie, non è presente in nessuna pagina del romanzo; se non fosse un paradosso o una sovra-interpretazione potremmo dire che Hitler si annida in quel “non”, in quella negazione che Céline toglie dalla sua sintassi. Notiamo che anche in queste pagine il saluto che Pretorius urla nella piazza che lui immagina colma di gente, ma in realtà è deserta, è monco della seconda parte. Anche negli episodi ambientati presso lo Zornhof, il fantasma di Hitler non viene meno; anzi la sua assenza, la sua presenza nell’assenza, diventa sempre più fondamentale; i suoi messaggi arrivano in un modo nuovo inaspettato: «la minestra tiepida nei piatti, increspava, tremolava [per via dei bombardamenti sempre più vicini], microscopiche onde… una bombardata-squacquerata! […] non solo la minestra, i bicchieri d’acqua anche e il ritratto di Adolf… nella sua cornice dorata… si riceveva più “comunicati” ma dalla finestra e la vetreria ci si poteva ben accorgere un po’ che di giorno in giorno la faccenda si avvicinava» (TdN 493). Notiamo che in questa frase sono presenti entrambe le stravaganze linguistiche che abbiamo segnalato, da un lato non c’è Hitler, ma l’immagine di “Adolf”, e dall’altra l’assenza del “non” quando si parla dei comunicati. Il ritratto diventa, quindi, centrale nel corso della narrazione come fosse il catalizzatore di ogni rappresentazione del potere. Così lo scrittore- nel momento presente in cui scrive il suo resoconto – si chiede cosa ne abbiano fatto gli abitanti dello Zornhof: «io mi domando dove l’hanno cacciato, dove adesso può essere sto formidabile ritratto di Adolf? I russi sono venuti a Zornhof l’hanno certamente bruciato forse è passata la cornice a Stalin? Idolatrato e bruciato a sua volta! […] ste formidabili cronici tutto oro aspettano sempre un altro Titano! Cornici consacrate» (TdN 501-502). La cornice, essa è consacrata al potere, non l’immagine contenuta.

Questo potere magico del quadro esplode nella tua totalità poche pagine più avanti; durante un pranzo nel momento in cui i bombardamenti diventano più feroci e tramite un ricorso al linguaggio pre-grammaticale Céline mischia agli heil e le detonazioni: « “Non sentite le bombe? Boum! Boum! Heil! Heil!” Viene giù dalla scranna, si mette a far il verso…“Boum! Boum! Heil! Heil!”» (TdN 505).

A pronunciare queste parole è la signora Kretzer, che impazzisce e inizia a delirare e sbraitare; secondo la donna presto ogni cosa esploderà e prima o poi la bomba colpirà tutti: «Vi scoppierà in mezzo alla pancia! Tutti!… anche a lui! Heil! Heil!» (TdN 506). Il lui, a cui fa riferimento la donna, è facilmente identificabile con Hitler e così Céline: «Lui è Adolf nel suo quadro… ce lo mostra… lei sta proprio sotto… sbatte i piedi in terra… un piede, l’altro!… danza!… pam!… pam!… e si sganassa… […] è la sua una risata da serraglio… quasi da iena» (ibidem). Ancora una volta, Hitler è semplicemente chiamato per nome, quasi a smorzare la sua potenza, e nuovamente la sua immagine è partecipe di un atto di follia, di un nuovo sabba, di un nuovo rovesciamento e di una nuova morte: in Nord Hitler non è mai vivo è o immagine o morto o fantasma: la sua sparizione è una vera e propria estromissione dall’immaginario del romanzo stesso. Ne è un esempio l’SS Kracht che, nelle pagine del romanzo, rappresenta la quintessenza delle SS originale e non la sua parodia, che è identificata in Harras. Tra i vari dettagli che Céline ci premura di descrivere, vengono sottolineati i baffetti, che Kracht sfoggia alla maniera di Hitler. Nel corso del racconto, con il passare dei giorni, con l’avvicinarsi dei russi, con l’aumentare dei bombardamenti anche il corpo di Kracht, come quello di tutti i personaggi, subisce una metamorfosi. Durante un banchetto, Kracht «su rimette a tavola e ribeve… a collo!.. anche gli altri! Si può dire in pieno buon umore!… ah però!… i suoi baffetti “Adolf” se li strappa!… erano incollati… niente veri… teufel! Teufel!… diavolo… tutto quello che sa dire… diavolo! Diavolo!» (TdN 518). Questo brano è fondamentale, l’SS ha i baffi posticci, così come è posticcia l’immagine di Hitler nei quadri, e la rivelazione avviene nuovamente davanti a una sorta di sarabanda infernale, di sabba nel quale non difetta neppure l’evocazione del “diavolo”. È sufficiente ricordare il quadro di Hitler al contrario che avevano incontrato all’inizio di Nord e questa immagine per comprendere la sapienza narrativa, di costruzione del racconto, in Céline. La Trilogia non è un romanzo su Hitler, perché non è ciò che a Céline interessa: Hitler è un paio di baffi posticci, una serie di dipinti che presto saranno dimenticati. Eppure Céline ci dice che sta vivendo in luogo infernale: «sta Zornhof è un buco d’inferno» (TdN 519). Può esistere un inferno senza demonio, e in subordine può esistere un romanzo senza il malvagio?

Senza cadere nella teologia e nella narratologia, possiamo formulare diversamente la domanda, unendo le due istanze: quale è la funzione di Hitler in Nord? Possiamo farci guidare dalla una suggestione legata ai banchetti, alle feste, e ai sabba per sostenere che infine Hitler è “il più inquietante degli ospiti”; in una parola egli rappresenta il nichilismo, ovverosia la svalutazione di ogni valore, di ogni idea, di ogni sentimento. L’assenza di Hitler è qualcosa di più profondo, non è codardia per non mostrarsi collaborazionisti, ma è una presa d’atto che pur negando la presenza di Hitler è impossibile metterlo alla porta, così come è impossibile mettere alla porta il nichilismo (Heiddeger). La scomparsa di Hitler è guardare a ciò che è accaduto nella seconda guerra mondiale, con più profondità, è vedere l’assurdo, il niente che si nasconde dietro, grattare via quel poco di realtà che la guerra ha lasciato integra e vedere che ciò per cui si sta combattendo è destinato all’insignificanza. Hitler è un vuoto, è la quinta del teatro che crolla, mostrando che non esiste profondità, tutto si muove sulla superficie, persone, cose, azioni, storie, delitti, bellezze e meschinità e dolcezze, tutto è come se fosse una schiuma, un vapore o una bolla che fragilmente resiste.

C’è, quindi, infine un legame tra la sparizione di Hitler dal saluto dei vari protagonisti, il giro di frasi che descrivono i suoi quadri e il “non” che cade nella frasi negative? La risposta è affermativa: sta appunto nel trionfo del nichilismo, e per corroborare questa mia tesi, vorrei provare ad allargare il discorso ponendo la Trilogia del Nord accanto ad alcune pubblicazioni, che hanno come nodo centrale la Seconda Guerra Mondiale. Scelgo, e so che la scelta scopre in parte la mia ipotesi critica, di citare alcuni titoli di libri usciti tra 1945-1947 in Europa, eccoli: Se questo è un uomo, La specie umana, Uomini e no, La lettera sull’umanismo, L’esistenzialismo è un umanismo. Levi, Alteme, Vittorini, Heiddeger, Sartre mettono al centro della loro riflessione – sin da titolo – l’uomo, l’umano, l’umanità dopo il grande disastro della seconda guerra mondiale; c’è in loro – in maniera differente è ovvio, Sarte e Heiddeger, non stanno sullo stesso versante quantomeno filosofico – una preoccupazione su ciò che sarà l’uomo ora che tutto è finito. Céline non è partecipe di questa preoccupazione, non sceglie questo tropo letterario, non si chiede “Che cosa sarà l’uomo?”, ma si domanda “Che cosa non è più uomo?”. Per rispondere a questa domanda Céline sceglie la strada più complessa, invece di addossare ogni tipo di “negatività” a Hitler, alla sua rappresentazione, lo toglie dalla narrazione, così facendo ci costringe a fare i conti con noi stessi, situa ognuno di noi in quel cono d’ombra di male. Ricordiamoci la domanda con cui il narratore conclude l’episodio delle fotografie, nella quale si chiede “Ma quando siamo diventati mostri?”. La mostruosità, quindi, è il “non” che tolto dalla sintassi rientra prepotentemente nella descrizione, è lo stravolgimento. L’intuizione céliniana è interessante, perché anticipa la data della bancarotta dell’umano. Per molti, ad esempio per gli scrittori di cui abbiamo citato i titoli, le date individuate per questo fenomeno sono 1939/1945: in quel lasso di tempo l’uomo perde il suo essere uomo e da questa condizione nasce la necessità di ripensarlo; Céline in Trilogia torna spesso su di un’altra data: «La ragione è morta nel ‘14, nel novembre ‘14… dopo è finito tutto, tutto scazza» (TdN 443). Quello choc percettivo che avevamo individuato come una delle caratteristiche della sintassi di Céline è segnale più profondo: è la Prima Guerra mondiale che distrugge l’uomo, che fa a pezzi l’uomo ottocentesco, che quello che ancora Céline si sente di essere ed è quello di cui i libri prima citati celebrano il funerale. È una rottura diversa, precedente a Hitler, che lo tiene dentro, ma non lo assolutizza, che permette paradossalmente di toglierlo di mezzo senza per questo rendere meno radicale il male subito e raccontato. C’è una apparizione, infine, in cui si coagulano tutte queste tensioni, pagine che mettono in scena questa tensione grottesca (vd 13 ): la descrizione del vecchio conte che decide di indossare la sua alta uniforme, di farsi sellare il suo cavallo e di andare a Berlino per combattere i russi.

11.1 In Nord Nietzsche torna con una citazione: «Tutto finirà con la canaglia», la frase rimanda a un capitolo di Così parlò Zarathustra. La citazione nicciana, che è immediatamente successiva alla duplice scena dei banchetti: sia quello della donna che impazzisce e profetizza la morte di Hitler e sia quella dell’SS con i baffetti posticci, può far supporre che “la canaglia” sia Hitler, e che il discorso di Céline sia ancora più sorprendente di quanto immaginiamo: Céline utilizza Nietzsche, che a sua volta era stato stravolto dal nazismo, per sostenere che ogni cosa, la guerra, i bombardamenti etc etc, finirà con la morte della canaglia.

Questa può essere una possibile interpretazione, ma la frase potrebbe essere letta anche in un altro modo; non sarebbe erroneo pensare che “tutto finirà con la canaglia” possa significare che infine ciò che rimane, ciò che resta alla fine di tutto, è la canaglia. Lavorando su entrambe le ipotesi, mi imbatto nella possibilità di tradurre la parola canaglia diversamente, ad esempio Anna Maria Carpi la traduce con “plebaglia”, quindi – nel cercare di capire qualcosa in più – leggo alcuni saggi in cui si parla della ricezione di Nietzsche in Francia fino al 1914 (nuovamente questa data) e mi sottolineo una riflessione che mette in evidenza come “canaglia” fosse sentita, da una parte dagli intellettuali francesi, come una immagine che rappresentava “la desolante classe media” (Vincenza Petyx, Il viaggio di Nietzsche in Francia). La canaglia della Trilogia, quindi, potrebbe essere la borghesia, quella rabbiosa repressa del dopo prima guerra mondiale, la quale vive su di sé la disvalutazione dei valori, il nulla, il niente, diventando uno dei terreni di coltura del nascente nazismo.

Il Céline anti-borghese, critico della modernità, il profeta di sventura, ritorna qui prepotente, ma la frase è, comunque, ambigua. Potremmo provare a costruirne una sintesi: se Hitler è la canaglia in cui tutto finisce, e se Hitler è la raffigurazione del nichilismo (vd. 11), in cui ognuno di noi si specchia – “come siamo diventati mostri?” -, la frase potrebbe spingere a chiederci quanto di Hitler ci sia in ognuno di noi? Quanto di quel sostrato culturale, antropologico, storico, filosofico si annida nei nostri cuori? Quanto della nostra formalità, del nostro decoro, del nostro ben pensare ha a che fare in realtà con la “canaglia”?

Ancora una volta il romanzo porta al centro il discorso identitario, comprendere cosa noi siamo, chiederci la nostra identità: ogni romanzo è una storia di fantasmi e attraverso i quali noi guardiamo noi stessi, scopriamo qualcosa di noi che avremmo voluto sinceramente non vedere. Tale svelamento è tremendo in Céline, perché utilizza uno specchio, che produce una immagine che nessuno sostiene: è uno specchio che all’altezza dei nostro viso ha disegnate due lineette nere, due baffetti, e che ci mostra come ognuno di noi possa essere Hitler, come ognuno di noi sia canaglia.

12. La postilla su Nietzsche e la citazione mi porta a fare una brevissima riflessione sulla inter-testualità in Céline, come ogni romanzo, anche la Trilogia vive di una duplice tensione inter-testuale, interna verso le proprie opere (molti sono i riferimenti di Céline alle sua opere precedenti) e esterna. Quest’ultima mi pare interessante, perché Céline non ragiona per citazioni, che siano essere letterali o parodistiche, ma spesso mostra dei “rimasugli” come ad esempio nella citazione dallo Zarathustra, dove ad esempio appena una parola di quel testo è transitata nel romanzo, ma con effetti detonanti per l’intera rappresentazione. Ho l’impressione che lavorare sulla inter-testualità nella Trilogia sia simile al lavoro che fanno i vecchi e i bambini nella Berlino, che i tre personaggi del romanzo si trovano ad attraversare: Céline descrive delle persone alle prese con una attività sfiancante e particolare ovvero fare delle piccole montagnole di macerie in corrispondenza della casa, villa, negozio, palazzo che fu, prima che il bombardamento sventrasse tutto.

Qualcosa del genere accade durante la lettura della Trilogia: abbiamo visto e vederemo più avanti, come moltissimi siano gli autori citati, moltissimi libri che hanno interferito con la narrazione dell’opera di Céline: penso a Cervantes, penso alle opere di Hugo, penso all’Amleto o a certi passaggi di De Sade, ma nessuno di questi è citato in maniera aperta o facile, ma per allusioni, per pezzi, per macerie, come se non solo il mondo, ma anche il romanzo fosse andato in frantumi. Tocca, quindi, a chi legge o al critico che ci ragiona fare i mucchietti e scoprirne il senso, posto che ci sia.

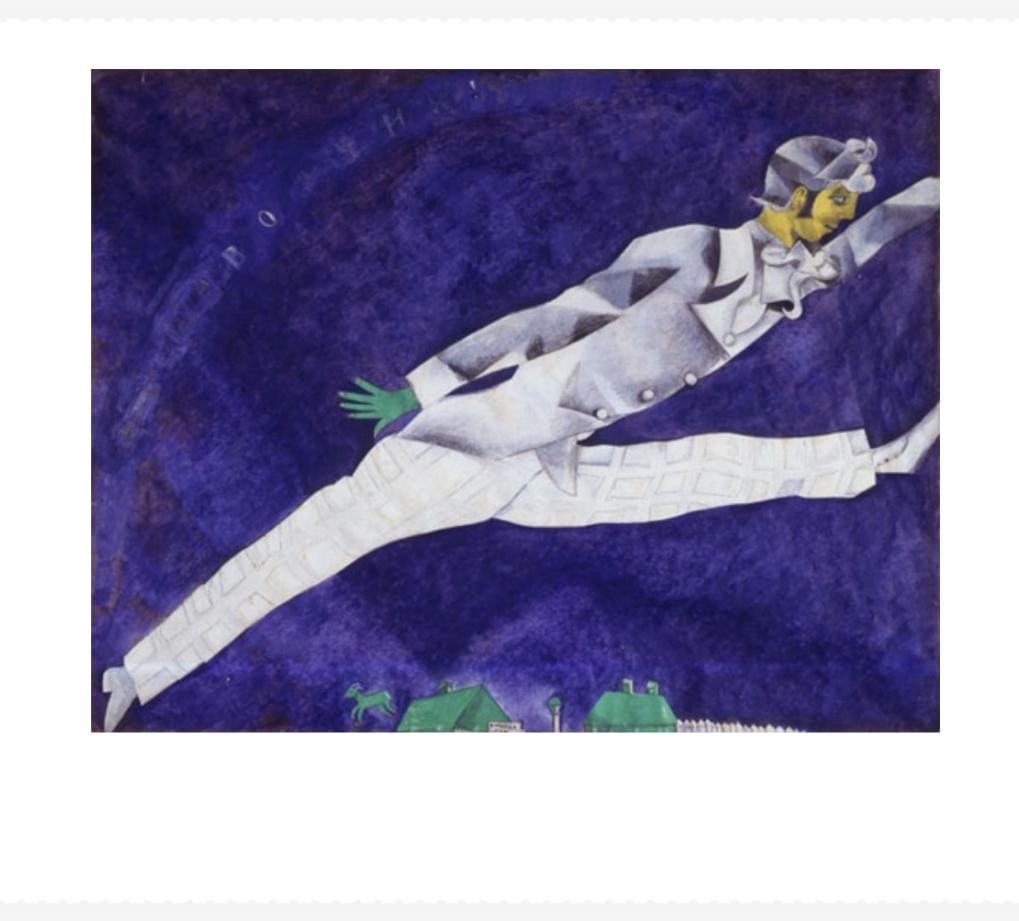

13. La scena del cavaliere domina alcune pagine di Nord (558-562), sono pagine bellissime, piene di ambiguità e di grandezza. L’uomo ha ottanta anni, viene descritto nella sua vecchiaia con le sue debolezze e perversioni, è figura di un tempo lontanissimo e perduto, un uomo che ha smemorato come la ragione sia morta nel 1914, questi è ancora tutto dentro un modo di intendere la vita prettamente pre-moderno. Céline ce lo rappresenta come un cavaliere errante, una sorta di Don Chisciotte fuori tempo massimo (vd. 9). L’atteggiamento dello scrittore rispetto a questo uomo è ambiguo. Da un lato ne riconosce una certa grandezza nei discorsi che l’uomo fa, così simili per ardore, per incoerenza temporale a quelli che appunto Chisciotte fa a Sancio prima di lanciarsi nelle sue avventure: «Voi mi capite sorella! Vi abbraccio!… e in sella!… stasera, cadaveri! Ancora cadaveri, guardate il quadrante!… la chiesa!… teste!… teste!… ne vedrete passare! Tartari l’avete voluto!» (TdN 560). Dall’altro noi sappiamo che Céline pur conoscendo il Chisciotte (vd 8, 9 ) non vuole riscriverlo, perché se avesse voluto avrebbe immaginato, per queste pagine, una “spalla” per riportare l’uomo alla ragione, o quantomeno per fargli notare una certa discrasia tra la vita reale e la sua immaginazione. La sorella invece non contraddice il fratello: «Certo fratello, guarderò tutto» (ibidem).

Questo atteggiamento modifica il modo con cui guardiamo la scena, che diventa più che una parodia, una farsa, più che una rievocazione malinconia, una scena da teatro. Il vecchio viene descritto con grande solennità: «Ecco il Rittemeister, tutto equipaggiato, speroni, spalline, alamari, croce di ferro… ed elmo!.. si palpeggia se ha tutto… sì, gli manca niente!.. e le staffe!… le porta corte… e se ha abbastanza avena?… sì, due sacchette!… e lo zaino di tela!, bene!» (TdN 561). Un servo si avvicina per aiutarlo a salire, ma lui da solo «senza aiuto… una mano al pomo e hop!» (ibidem). Sembra di vedere Chisciotte che parte in una delle sue missioni (viene anche accompagnato nel suo viaggio da una sassaiola, che avviene anche nel romanzo di Cervantes) ma Céline fa un’aggiunta, minima, nuova, che modifica tutto e mostra il totale diaframma di finzione che sta nella scena: «Adesso va bene, tutto a posto!… “si gira!”…» (ibidem).

Una osservazione che modifica tutto, siamo al cinema, siamo nella pellicola di un film, il vecchio è una immagine di una immagine che fu, la sua grandezza tragica, quella che il Rittemeister avverte su di sé, è in realtà un vuoto: è una scena girata, una falsità. Tanto del suo viaggio che ha qualcosa di luciferino, muovendosi tra nuvole “nere e gialle, zolfo” non sapremo niente se lui sia veramente andato o se fosse una finta, o se fosse una pazzia a cui qualcuno ha posto fine: «nessuno ci domanda.. questo… quello… se il vecchio è veramente partito?… non una parola!… né al mahlzeit, la sera.. né più tardi.. niente…» (TdN 562). Quel “niente” che chiude il racconto e il paragrafo avvolge il cavaliere e il suo destriero, che cosa raffigura questo episodio nell’economia di Nord e della Trilogia?

Ho immaginato che fosse lo spirito del tempo, di quel tempo che non c’è più, leggendo queste pagine ho ripensato alla descrizione di Napoleone, fatta da Hegel, quando nel vederlo camminare tra la gente gli era sembrato di veder passare lo Spirito del tempo. In questo episodio c’è qualcosa di simile, lo Spirito del tempo, dell’uomo, di ciò che è stato prima del 1914 sparisce, è ingoiato nel niente che chiude ogni cosa. Ci fu un tempo in cui esistevano certe idee, certi concetti, certe idealità che poi sono state fatte a pezzi: prima sono diventate degne di una farsa,poi di un film comico, che infine spariscono nel nulla senza che nessuno domandi o chieda ragione.13.1 L’immagine del cavaliere che corre verso il niente richiama un altro episodio della Trilogia (TdN 409-412), in queste pagine abbiamo Harras che affida a Céline un lavoro letterario per «far chiaramente conoscere […] la lunga collaborazione dei nostri due paesi in tutti i campi, filosofico, letterario, scientifico, e medico! Medico!» (TdN 410), e Harras indica un baule pieno di libri e di fogli: «troverà tutto questo qui!… in queste carte!» (ibidem). Harras descrive il piano dell’opera a Céline e mentre parla, gli mostra l’incisione di Durer, quella raffigurante i Quattro cavalieri. Harras, però, fa notare a Céline una cosa è accaduto qualcosa in questa incisione, una novità che non possiamo ignorare: «La Peste è divenuta piccola piccola… la Fame pure… piccola piccola!… la Morte, la Guerra, assolutamente enormi!… più le proporzioni di Durer!… è cambiato tutto!» (TdN 411). Harras è convinto che un tempo le guerre finissero perché le malattie, le epidemie e le carestie, ma soprattutto che fosse Peste a dominare su tutto, oggi non è più così: «le epidemie non attaccano più… né in Mongolia né nelle Indie!.. questa guerra ai tempi di Durer sarebbe finita dopo due anni!… questa può non finire mai!…[…] due cavalieri al posto di quattro! Miseria!» (ibidem). Il mondo di un tempo, il mondo che i quattro cavalieri rappresentavano e spaventavano è finito per sempre, forse il vecchio riassume su di sé l’immagine di Durer e nel suo allontanarsi incastonato da rovine e nubi gialle e puzza di zolfo si intravede la fine del mondo, la rivelazione dei misteri ultimi delle cose, de «la sua Apocalisse, puttana eva, cazzo!» ( TdN 412)