di Umberto Mentana

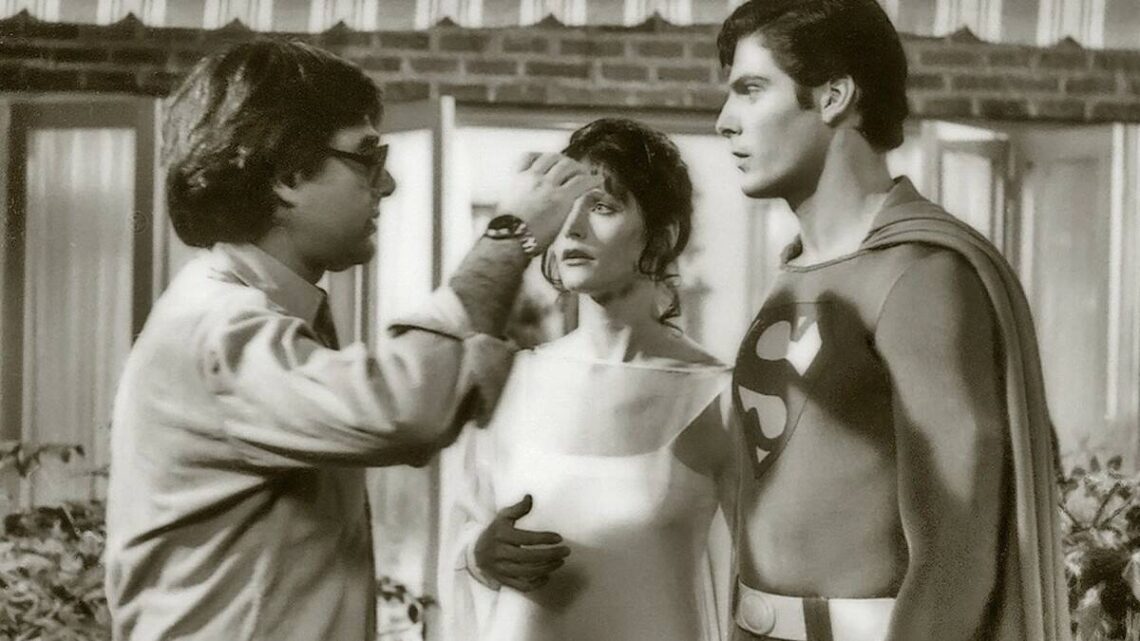

In questa stagione cinematografica ormai in dirittura d’arrivo alla cerimonia degli Academy Awards, il Cinema dei “grandi” sembra essere pienamente in linea con la narrazione televisiva multi strand delle piattaforme digitali e pare segnare un trittico di riflessione esistenziale sull’umano-postumano, un motivo già superficialmente affrontato dall’oscuro Crimes of the Future (2022) di David Cronenberg.

Oppenheimer (dir. C. Nolan, 2023), Barbie (dir. G. Gerwig, 2023) e Poor Things (Povere Creature!, dir. Yorgos Lanthimos, 2023) sembrano tracciare la linea di una vera e propria evoluzione, in senso univoco, di “creature” sì umane ma non troppo. Ne deriva un’analisi sistematica e ben organizzata sul “frankensteinesimo” e sulla mutazione dei corpi, in un’ottica decisamente attuale, sociologica e in aperta polemica, anche politicamente parlando.

Abbiamo di fronte tre spaccati, tre punti di vista progressivi sulla faccenda e se Oppenheimer risulta essere il death point da cui non poter più tornare indietro, il momento nel quale l’umano è diventato “Distruttore di Mondi” e su cui bisogna ricostruire partendo dalle sue ceneri e Barbie è il punto d’avvio di un nuovo creazionismo caduto – letteralmente – dal cielo a tinte rosa Mattel. Un voluto rimando all’incipit di 2001: A Space Odissey, di Stanley Kubrick, che auspica un nuovo inizio per la razza umana, decisamente più paritario. Il discorso per Poor Things (Povere Creature! in traduzione) risulta ainvece più complesso e sfaccettato poiché, come recita un celebre meme che gira in questi giorni sulla rete, Poor Things è Barbie per coloro che ascoltano Bjork.

Il film di Lanthimos, già vincitore come Miglior Film all’ultimo Festival di Venezia, ammette una sconfitta e un infinito senso di spaesamento, quello provato dalla fu Victoria Blessington, nella prima immagine del film in cui una sontuosa Emma Stone in blu cobalto decide di buttarsi da un altissimo ponte di una Londra irreale e a tratti steampunk dove un passato di matrice vittoriana dialoga con tecnologie improbabili, macchine volanti e colori sgargianti.

Non sappiamo chi è lei e perché si porta dietro quei lunghissimi capelli neri, quella “insostenibilità dell’esistenza” che sembra rievocare a tratti il celebre quadro di Caspar Friedrich mentre osserva dall’alto quel mare, fatto non di nebbia ma di un blu intenso che avvolge i suoi pensieri e anche il corpo. Questo è solo l’avvio del film perché, come scopriremo, Victoria sarà splendidamente ri-costruita in Bella Baxter dal prometeico e, solo in superficie, inquietante dott. Godwin Baxter (Willem Dafoe), altro personaggio che con la forza della sapienza e della conoscenza empirica, così come Oppenheimer, intende sostituirsi al lavoro della Natura o di un dio creatore ma, come vedremo, animato da un intento e un progetto decisamente differente. Nel laboratorio del dottor Godwin – dl già il suo nome si presta bene a questo felice parallelismo – fanno capolino le specie più insolite di animali mutati: galli-maiali, cani-oche, gatti-capre e così via, ma soprattutto c’è Bella, progenitrice di una nuova stirpe di postumani da cui tutti noi avremmo da imparare su come si può rinascere, soprattutto nell’anima, per cambiare il mondo. Emma Stone, la vera forza del film, retto splendidamente in ogni scena delle circa due ore e mezza di girato, è magnetica, affascinante, robotica, sensuale, gelida, divertente e straziante in questo magnifico ruolo che già le ha fruttato la vittoria ai Golden Globes come miglior attrice e una nomination all’Oscar (il film è candidato in totale a ben 11 statuette), e il suo ingresso come Bella nel film è inizialmente circondato dal puro interesse scientifico da parte del suo padre-creatore Godwin, deforme nel corpo e nel viso, che si accompagnerà per tutta la vicenda da un novello aiutante medico di nome Max McCandles (Ramy Youssef) il cui compito è praticamente annotare i cambiamenti e le evoluzioni della “povera creatura” Bella, della quale cadrà inevitabilmente innamorato, come tutti noi spettatori. Nel susseguirsi dei primi tempi della crescita di Bella, Yorgos Lanthimos opta per un bianco e nero espressionista che ricorda non poco i primi esperimenti teutonici con il cinematografo. Ed è proprio il senso di controllo, di oppressione quello che prova Bella Baxter in questa prima parte del film; ma piano e soprattutto dopo la scoperta di un autoerotismo spensierato e vivacemente vissuto, che comprendiamo quanto lei sia speciale, priva di ipocrisia e armata di una progressiva voglia di conoscere di più il mondo, e noi con lei. Attraverso il suo sguardo sincero e diretto comprendiamo quanto sia sbagliata, in direzione contraria e assurda la nostra esistenza, le scelte che facciamo, la vita che conduciamo. Da questo momento Poor Things si trasforma in un mondo a colori, plumbei, shock, ‘sospesi’ nella visione distorta (di Bella o degli altri e danneggiati esseri umani?) vivacemente espressa dalle inquadrature amplificate e a tratti surreali del film grazie all’ausilio di obiettivi grandangolari estremi, un marchio di fabbrica del Cinema di Lanthimos, già presenti e apprezzabilissimi nel suo precedente La favorita (2018), sempre con una fiammante Emma Stone.

Dunque, il post-umano Bella, in piena enfasi libidica, parte per un viaggio che la condurrà a Lisbona, Alessandria, Parigi, al fianco dal manigoldo Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), avvocato e maschio-alfa per eccellenza, che lei decide di seguire non perché costretta o ammaliata dal fascino del seduttore ma semplicemente perché è in lei il “sangue di esploratrice”, come le dice il dottor Godwin. Wedderburn si mostra in tutto il suo “splendore” colmo di apparenze e vanità e per un periodo Bella resta con lui perché scopre le gioie dei “furiosi sobbalzi” che le danno felicità, è la carnalità del sesso a cui si dedica con piacere e che richiede a volte costantemente al suo momentaneo partner. Però man mano che lo sviluppo e la continua conoscenza del mondo di Bella inizia sempre più a progredire, lei incomincia a guardare all’esterno e Duncan Wedderburn, da apparente Casanova e insensibile ai sentimenti inizia ad essere consapevole di essere soggiogato completamente dal fascino e dalla personalità, ingombrante e, stramba e priva di filtri di Bella. Dal non essere mai uscita di casa ai primi pic-nic sul prato insieme al dottor Godwin e Max al viaggio intrapreso in Europa con Duncan a cui i due medici non si oppongono perché lei “possiede il libero arbitrio”, la sete di conoscenza di Bella Baxter è insaziabile: Duncan Wedderburn arriverà finanche a rinchiuderla in un baule e a portarla lontano in primis da Lisbona – distante dai pericoli della mondanità – su una nave da crociera dove può – secondo lui – controllarla…naturalmente senza successo. La maestria della scrittura del film qui inizia ad essere feconda perché vediamo un completo rovesciamento nei caratteri dei due personaggi dove, la prima conquista sempre più autocontrollo, volubilità, intraprendenza, libertà, respiro e naturalmente autonomia, mentre il secondo diventa e diventerà sempre più patetico, al pari di un bambino capriccioso. Non saranno, infatti, rari i pianti e gli scatti di rabbia di Wedderburn, il suo struggimento dovuto all’impossibilità di controllare e possedere una super-donna forte, indipendente e nuova come Bella. Da bruco a farfalla lei e da leone a scarafaggio lui. È importante ribadire che i comportamenti e il carattere di Bella non sono in alcun modo dettati da una qualsivoglia forma di cattiveria, ambiguità, rivalsa o vendetta: lei è un’anima buona e ad esempio decide di fare sesso con altri e non solo con Duncan perché nella sua innocenza da rinata non riesce a comprendere cosa c’è di sbagliato, la ragazza non è in alcun modo coinvolta intellettualmente sugli usi della “buona società” e dei costrutti sociali – che provengono da una matrice esclusivamente maschile –, lei non li ha appresi, vive in una sorta di innaturale stato di natura vergine, immacolato dalle perturbazioni di facciata che la società del patriarcato ha eretto e predisposto nei singoli individui e a cui il film si rivolge più volte grazie al parallelo anche “visivo” con un setting tra passato e presente, come già precedentemente evidenziato, ambiantato in un’ epoca immaginaria, sospesa tra quella che potremmo definire pseudo vittoriana e uno steampunk popolato da macchine volanti, città sospese e colori lisergici; o quando, in una delle scene più strazianti del film, ambientata in una esotica e surreale Alessandria d’Egitto, Bella decide di prendere ed affidare tutto il danaro di Duncan a due inservienti della nave perché lo diano ai poveri che vivono nei bassifondi della città (gli inservienti lo terranno per loro, in quanto individui che a differenza della ‘splendida’ Bella conoscono l’avidità e il voler approfittare dell’altro). In quella sequenza, la protagonista apprende per la prima volta dal “cinico” Harry (Jerrod Carmichael), come quando una bambina sperimenta il dolore primordiale di una piccola ferita, che il mondo nella quale lei vive non è tutto rose e fiori e le persone non vivono esattamente alla stessa maniera. Bella è sconvolta, per la prima volta la vediamo davvero scoppiare in un pianto disperato di fronte a quella visione, a quella scoperta dopo che Harry le fa toccare con mano “empiricamente” cosa c’è sotto di loro: ambientata sempre sull’enorme e irreale nave da crociera ormeggiata ad Alessandria, sotto esortazione di Harry, Bella attraversa una lunga scalinata in argilla che richiama l’antichità e il passato di quelle terre e, mentre osserva sotto di lei, Bella vede i “poveri” e gli abbandonati della società. Non a caso la messa in scena opta per una struttura piramidale dove in alto ci sono i pochi e in basso i molti. Bella vuole scendere fino in fondo quelle scale ma Harry la ferma con decisione. Le intenzioni della donna, però, non si fermano di certo lì, vuole e deve fare qualcosa per quelle persone, non accetta un mondo dove si lasciano morire dei bambini e migliaia di persone mentre “al piano di sopra” si beve champagne e si spendono contanti al casinò: raccoglie quindi i soldi vinti al gioco quella notte da Duncan Wedderburn ed è pronta a scendere, la nave però è in procinto di salpare e lei è costretta a darli ai due inservienti che approfitteranno dei soldi e dell’innocenza di lei.

Le sequenze ambientate a Parigi sono quelle dove la protagonista matura completamente, sa cosa vuole e sa come ottenerlo – anche diventando con piacere una momentanea prostituta in una casa chiusa gestita tutta al femminile – a differenza di Duncan Wedderburn che è diventato l’ombra di se stesso senza i suoi soldi e senza la sua autorità di maschio alfa, e Bella che in tutti i modi cerca di allontanarlo da sé, nonostante le sue insistenze. Lui non riesce a comprendere come si può vivere senza il danaro, diventa ancor più piccolo e capriccioso, fino ad impazzire, mentre lei afferma con una semplicità disarmante che i soldi “sono una malattia”, e nello scambio di battute della Bella Baxter ormai maturata completamente che si infilano sottopelle tutte le dichiarazioni polemiche del film, dalla critica ad ogni forma di sopruso dovuto alle conseguenze estreme del capitalismo alla ribellione e la lotta al patriarcato, tema costante e attualissimo delle narrazioni cinetelevisive contemporanee, di cui soprattutto nella parte finale del film si presenta in tutta la sua potenza facendo ergere Bella a simbolo e araldo di ri-nascita di una consapevolezza maggiore e bandiera del girl power.

Lo sguardo di Bella Baxter è uno sguardo di donna autodeterminata, nuova e libera finalmente da qualsivoglia costruzione che si anima esclusivamente di buone intenzioni e conoscenza del mondo per affrontare le brutture di un pianeta “distrutto” dalle ipocrisie e dai comportamenti avidi e presuntuosi dell’uomo. E noi tutti dovremmo avvertire il suo occhio del mondo per guardarlo con distacco in tutti i suoi paradossi: e Yorgos Lanthimos è abile a dotare il film di un punto di vista fondato sull’alterità, Bella attraversa il mondo dall’esterno, conosce persone e corpi estranei al suo ma è parte di una nuova trasformazione identitaria, o meglio mutazione, non è più l’umano che conosciamo, è una nuova forma di intelligenza (artificiale?, creata con l’artificio che non è più il “peccato” di Oppenheimer) forse più sviluppata e di sicuro animata da positive vibes scevre da ogni forma di malvagità. Non potrebbe esserci un occhio esterno migliore e più estraneo del suo. La formazione di un nuovo post-umano e un nuovo post-luogo dopo la distruzione e la deriva conseguita è l’unica maniera per Lanthimos (e per lo sceneggiatore Tony McNamara che riadatta l’omonimo romanzo di Alasdair Gray del 1992) da cui ripartire per ricalibrare e riparare le brutture insite innanzitutto in noi stesse e in noi stessi. Non è un caso che questa complessa opera cinematografica si chiude con Bella Baxter che afferma di voler diventare un medico come il suo creatore Godwin mentre in tutta la sua definita e luminosa bellezza un primissimo piano la ritrae concentrata a leggere un libro di anatomia medica. Ci affidiamo alla sua sensibilità, alla sua natura ‘meccanica’ e al suo essere-simbolo per un nuovo mito fondativo dell’essere-umani e restare umani, e l’urlo “Povere Creature!” è di conseguenza quello ridondante che echeggia in un mondo osservato dall’alto e dall’al di fuori provando una certa tristezza per la “caduta” inesorabile nella quale siamo approdati.

Per un approfondimento della filmografia di Yorgos Lanthimos consiglio la lettura del libro di Roberto Lasagna e Benedetta Pallavidino Anestesia di solitudini. Il cinema di Yorgos Lanthimos, edito da Mimesis Edizioni nel 2019.