di Noemi Narducci

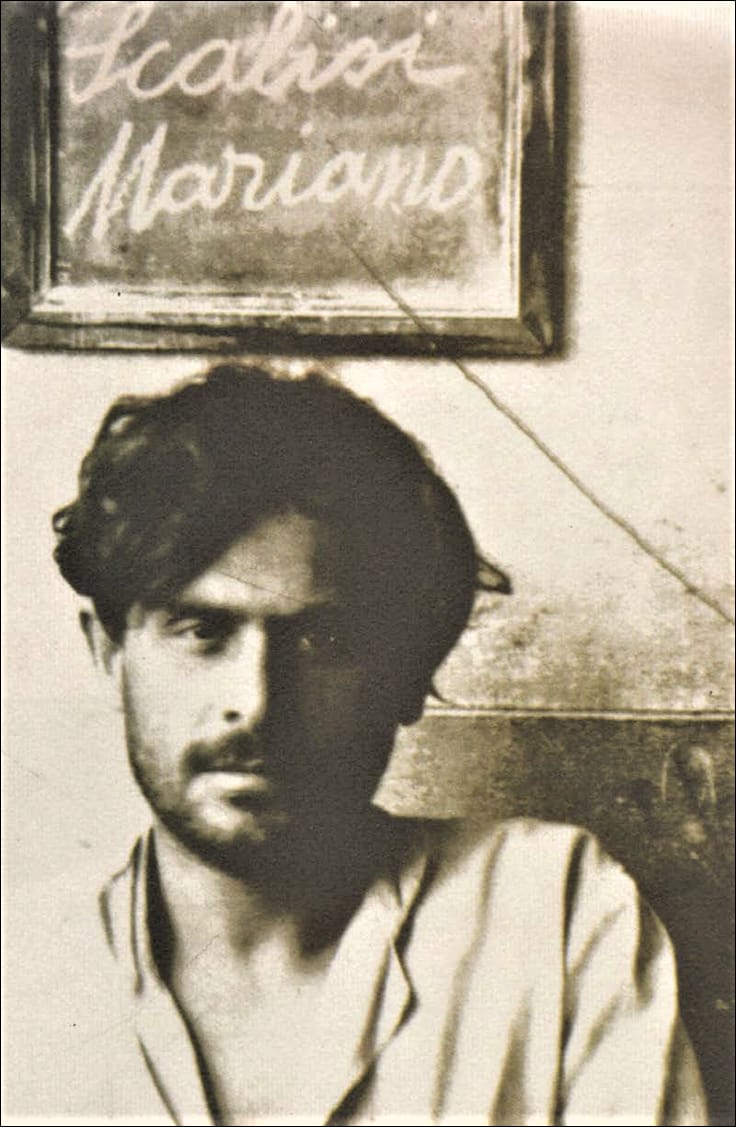

Un ragazzo di razza incerta: sono queste le parole con cui Beatrice Monroy descrive Mario Scalesi, giovane poeta e critico letterario italo-tunisino cresciuto sulle sponde del Mediterraneo a cavallo tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento.

Nato a Tunisi nel 1892 da padre siciliano e madre italo-maltese, Mario Scalesi è oggi considerato tra i precursori della letteratura magrebina di espressione francese. Un poeta dalla grande ispirazione e consapevolezza che per i suoi temi attinge dalla propria esperienza diretta, concreta e quotidiana.

La sua breve vita è infatti segnata da un incidente domestico che gli provoca la rottura della colonna vertebrale, deformandolo irrimediabilmente, e dalla malattia che lo porterà alla morte a soli trent’anni nell’ospedale psichiatrico palermitano “La Vignicella”. Il suo corpo verrà poi gettato in una fossa comune rendendo sorprendentemente premonitorio uno dei suoi versi: «dormir parmi les dormeurs ignorés, quelque part, sous la terre».

Nonostante la drammaticità e la brevità della sua vita, Scalesi è una figura fondamentale nella storia della letteratura tunisina e maghrebina, una voce in grado di rappresentare il volto della comunità italiana in Tunisia all’inizio del Novecento.

Per comprendere il contesto socio-storico entro cui si colloca l’attività di Mario Scalesi è necessario ricordare che nel decennio 1871-1881 la necessità di manodopera per realizzare opere pubbliche e fortificazioni determinò l’afflusso in Tunisia di circa 10.000 siciliani, per lo più muratori e manovali. In questo contesto gli italiani, a differenza dei francesi, non costituirono l’élite coloniale, bensì la classe media dei lavoratori. Essi si distinguevano in virtù di un’identità culturale molto particolare: erano tunisini per nascita, italiani di origine e francofoni per cultura.

Mario Scalesi cresce dunque in un contesto sociale complesso e multiculturale, una realtà stratificata che condizionerà profondamente la sua identità emotiva e culturale.

Durante i suoi primi anni di attività letteraria, il poeta decide infatti di francesizzare il suo cognome sostituendo la vocale i con una e – Scalési. Una scelta singolare con cui il giovane poeta sottolinea la volontà di modificare la sua identità e di francesizzare la sua espressività.

Nella sua unica raccolta poetica, Les poèmes d’un maudit, pubblicata postuma nel 1923, il giovane poeta propone i dettagli più minuti della sua esistenza. I suoi scritti nascono dal desiderio di rivelare nettamente agli uomini ciò che sono e ciò che fanno, descrivendo la realtà nella sua totalità.

In Italia i versi di Mario Scalesi sono stati salvati dall’oblio grazie alla cura e alla traduzione di Salvatore Mugno, scrittore e saggista siciliano, profondo conoscitore dell’opera del poeta. Nell’ultima edizione di Les poèmes d’un maudit edita da Transeuropa (2020), Mugno oltre a offrirci la traduzione dei versi di Scalesi fa luce sulla biografia dell’autore e analizza meticolosamente i suoi scritti giornalistici e critici.

In questo contesto Mugno individua uno dei cardini più importanti del pensiero scalesiano ovvero l’esigenza di una progressiva emancipazione letteraria dei popoli del Mediterraneo meridionale. Scalesi, nei panni di cronista e critico letterario, teorizza la necessità di una letteratura tipicamente nordafricana di espressione francese:

L’esigenza di una letteratura nordafricana è non soltanto possibile, ma fatale […] L’Africa del Nord è letterariamente inesauribile. Cento scrittori non basterebbero ad evocare il suo prestigioso passato o sfruttare i suoi aspetti pittoreschi. Ci restano molte cose da dire, quasi tutte.

Il poeta immagina un compito nobile e nuovo per gli scrittori nordafricani. Li sprona affinché creino un’attività letteraria autentica e paradigmatica in grado di contrapporsi a quella prodotta durante il periodo coloniale definita stereotipata e mistificata.

Tale approfondimento permette di comprendere come per Scalesi l’esercizio letterario sia un modo per esprimere l’impegno politico, civile e intellettuale. Un impegno che traspare con l’utilizzo della prosa e si concretizza con la poesia. Nei suoi versi il poeta racconta infatti l’ingiustizia sociale e storica dei suoi tempi, l’impossibilità e la falsità dell’amore, l’assurdità dell’esistenza umana nonché la miseria della propria condizione.

Come spesso accade però per gli autori rimasti fuori dai canoni, nonostante l’unicità e l’estrema intensità dei suoi scritti la poesia del giovane tunisino è stata per lungo tempo dimenticata e relegata al ruolo di poesia minore. Il primo approccio meditato all’opera di Scalesi si deve a Pierre Mille, scrittore e critico letterario francese, il quale nel 1934 dirà:

«Io mi convinco volentieri […] che Scalesi ha il diritto di essere incluso nel novero dei poeti ‘minori’ ma perciò essenziali che, maledetti o no, avevano qualcosa da dire, e l’hanno detta come nessuno aveva fatto prima di loro, con accenti che sono loro propri, che non si trovano presso altri»

Il maudit tunisino è dunque un poeta dalla grande vocazione che decide deliberatamente di ascriversi nella famiglia dei «maledetti» rifiutando la mondanità, la notorietà e il successo. Les poèmes d’un maudit sembrano quindi racchiudere due tratti sostanziali dell’esperienza scalesiana: da un lato la sua drammatica condizione umana, esistenziale e sociale e dall’altra il suo disinteresse per la fama terrena:

Questo libro, incurante della gloria, / estraneo, ai giochini cerebrali, / non è stato ispirato da La Muse Noire / né da L’Abîme o da Les Fleurs du Mal. // Se esso trabocca nei funebri versi, / questi non gridano che la rivolta / che sale da una vita tenebrosa / e non da freddo spleen premeditato. //

Si tratta dunque di un libro che annuncia di non voler entrare nel gioco della valutazione e del valore ma solo essere testimonianza del pensiero dell’autore e della sua complessa condizione personale e sociale.

Leggere oggi, in occasione del centenario della morte di Scalesi, Les poèmes d’un maudit vuol dire dare spazio e dignità alla poetica di un giovane uomo che rintracciò nella letteratura e nell’attività poetica l’unica vera forma di espressione personale e sociale. Un giovane uomo dall’estrema sensibilità che con i suoi versi ha cercato di mostrare la dualità della sua esistenza e la molteplicità della realtà circostante:

[…] Dunque, delle più antiche verità, / lettore, si conferma la più certa: / nelle maledizioni dei tuoi simili si rispecchiano quelle del Destino. // Nell’abbandono e nella povertà, / vituperato come un appestato, / la mia vita ho infiorato di rovine, / di mistero ideale disperato. // E, raccattando queste tristi pietre / dal fondo di un inferno mai descritto, / le mie ametiste vi distribuisco / o fratelli che m’avete maledetto!