di Demetrio Paolin

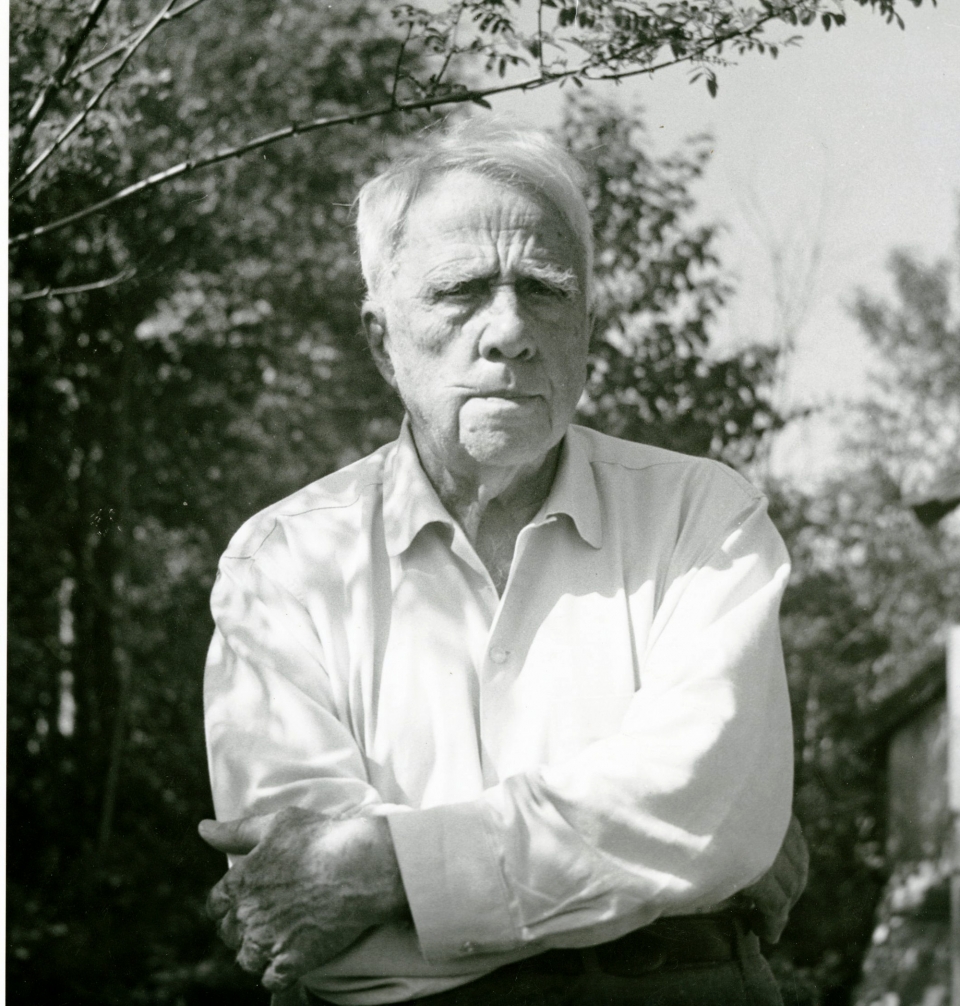

In questi mesi Adelphi ha pubblicato Fuoco e Ghiaccio (trad. Silvia Bre) di Robert Frost, un libro che raccoglie la maggior parte della lirica del grande poeta americano. Frost è autore di una delle poesie che ho più amato e letto negli anni: Betulle. Pur non essendo un esperto e un critico di poesia, ho provato a fare “alcune” riflessioni su questi versi. Non riuscendo a strutturare un vero e proprio saggio né su Frost (la postfazione di Ottavio Fatica è molto interessante ne consiglio la lettura prima di immergersi nei versi del libro) né sulla lirica in sé, ho pensato semplicemente di glossarne alcuni versi. Ho deciso di privilegiare l’originale, per evidenziare la musica del verso di Frost. Primariamente leggeremo la poesia, i numeri tra parentesi quadre indicano i punti dove sono intervenuto con le mie riflessioni.

When I see birches bend to left and right [1]

Across the lines of straighter darker trees,

I like to think some boy’s been swinging them.

But swinging doesn’t bend them down to stay

As ice-storms do. Often you must have seen them

Loaded with ice a sunny winter morning

After a rain. They click upon themselves

As the breeze rises, and turn many-colored

As the stir cracks and crazes their enamel.

Soon the sun’s warmth makes them shed crystal shells

Shattering and avalanching on the snow-crust—

Such heaps of broken glass to sweep away

You’d think the inner dome of heaven had fallen. [2]

They are dragged to the withered bracken by the load,

And they seem not to break; though once they are bowed

So low for long, they never right themselves:

You may see their trunks arching in the woods

Years afterwards, trailing their leaves on the ground

Like girls on hands and knees that throw their hair

Before them over their heads to dry in the sun. [3]

But I was going to say when Truth broke in [4]

With all her matter-of-fact about the ice-storm

I should prefer to have some boy bend them [5]

As he went out and in to fetch the cows—

Some boy too far from town to learn baseball,

Whose only play was what he found himself,

Summer or winter, and could play alone.[6]

One by one he subdued his father’s trees

By riding them down over and over again

Until he took the stiffness out of them,

And not one but hung limp, not one was left

For him to conquer. He learned all there was

To learn about not launching out too soon

And so not carrying the tree away

Clear to the ground. He always kept his poise

To the top branches, climbing carefully

With the same pains you use to fill a cup

Up to the brim, and even above the brim.

Then he flung outward, feet first, with a swish,

Kicking his way down through the air to the ground.[7]

So was I once myself a swinger of birches.

And so I dream of going back to be.

It’s when I’m weary of considerations,

And life is too much like a pathless wood

Where your face burns and tickles with the cobwebs

Broken across it, and one eye is weeping

From a twig’s having lashed across it open.

I’d like to get away from earth awhile

And then come back to it and begin over. [8]

May no fate willfully misunderstand me

And half grant what I wish and snatch me away

Not to return. Earth’s the right place for love: [9]

I don’t know where it’s likely to go better.

I’d like to go by climbing a birch tree,

And climb black branches up a snow-white trunk

Toward heaven, till the tree could bear no more,

But dipped its top and set me down again.

That would be good both going and coming back.

One could do worse than be a swinger of birches. [10]

[1] When I see birches bend to left and right.

La grandezza della lirica di Frost sta nel suo nitore di mezzi, di temi, di lingua. Di Frost a colpirmi è la chiarezza, una chiarezza vicina alla semplicità infantile. Il verso iniziale della poesia è elementare, la sua lingua è trasparente, non mi viene un aggettivo migliore; mostra quello che è per ciò che è. La domanda di Holderlin, che è forse il poeta che io accosterei più volentieri a Frost, Perché i poeti in tempo di povertà, è risolta da Frost nell’idea di una lingua che si fa povera; anzi la linguaggio è una esperienza di penuria. Il primo verso descrive le betulle che si muovono: è una lingua, che nomina le cose. Perché parlo di povertà e non di semplicità? Perché Frost non è un poeta semplice, non sceglie queste parole per semplificare il dettato, ma vuole rendere il lettore partecipe della sua esperienza di impossibilità di produrre una comprensione più esatta del mondo e delle cose.

Nominare le cose non è dominare le cose; la parabola adamitica andrebbe riscritta: quando nominiamo le cose, loro ci possiedono e noi entriamo nel loro campo semantico e questo ci fa sentire la nostra pochezza, la pochezza del nostro strumento per accordarci con la natura.

[2] You’d think the inner dome of heaven had fallen

You’d think the inner dome of heaven had fallen. Nel mezzo di una riflessione piana, una semplice contemplazione della natura così come è, appare questo verso, che risulta essere la chiave di volta del poema: Frost sta scrivendo una sorta di apocalisse; egli è uno scrittore che vede cieli nuovi e terra nuova, che vede consumarsi il tempo del mondo come le pagine di un libro che brucia. Il crollare della neve e del ghiaccio dai rami diviene un tutt’uno con il cielo che crolla, con il mondo che finisce, quasi che la trasparenza delle versi precedenti non fosse che un inganno per qualcosa di più profondo, che il poeta vede e che lampeggia alla nostra vista per un attimo, nel preciso istante in cui la neve e il ghiaccio cadono. Ai nostri occhi la cortina di nebbia che avvolge il mondo si apre e per il tempo infinitesimale della caduta mostra ciò che realmente è.

[3] Before them over their heads to dry in the sun

Questo passaggio, con i versi che lo precedono, mi colpisce sempre e mi è oscuro, ogni volta che mi soffermo su di essi mi pare indicare qualcosa come l’essere recalcitrante del mondo. Nel verso precedente abbiamo visto che il poeta è riuscito a mostrarci l’apocalisse, una idea di essa, per un attimo, come il brillare luminoso della luce che trapassa la neve, qui invece è come se la realtà si ribellasse a quel tentativo di svelare se stesso: il mondo fosse opaco alla rivelazione che il poeta presagisce e che cerca di raccontare; che esperienza abbiamo del mondo? Che esperienza abbiamo delle piante, dei ruscelli, dei sassi? Che esperienza degli animali, dei loro sogni, del loro sangue, della loro sofferenza, cosa è il Vivente? Cosa è vivo e cosa è morto? Le parole, che Frost usa, sono le parole che tentano la rivelazione, Betulle è una poesia – come ogni poesia di Frost – che prova a dipanare la rivelazione, ma la realtà è idiota, non produce in noi nessuna reale conoscenza, produce al più parole che producono una spiegazione misteriosa e oscura di un mondo che recalcitra, che resiste, che si piega senza spezzarsi che continua a esistere.

[4] But I was going to say when Truth broke in

Betulle è chiaramente un testo meta-poetico, non è la semplice descrizione di un bosco d’inverno, è il resoconto dell’apparire della verità, anzi della Verità, simile a un tempesta di ghiaccio: è interessante che parli di “verità” e non di “realtà”. A Frost preme la verità: verità e realtà non sono coincidenti, sono sposate su due piani diversi; paradossalmente meno facciamo esperienza della realtà (vd la povertà della lingua) più si apre il piano della verità.

[5] I should prefer to have some boy bend them

Il ragazzo è una creatura viva, reale che si muove, che dondola tra i rami. Il ragazzo si oppone alla verità, il poeta oppone il ragazzo alla verità, l’esistenza del ragazzo è in opposizione. La letteratura, il fare letteratura, lo scrivere è opporsi alla verità, opporsi al dato del reale così come è. La letteratura non nasce per descrivere il mondo, per cartografarlo, per renderne nitidi i contorni, la letteratura non è rappresentazione del reale dal vero, come una pittura, come una foto, ma è una bugia, una menzogna, una travisare la realtà, un velarla agli occhi, è – in una parola – finzione. Il poeta ha visto se stesso specchiato nella verità e ha avuto paura, crea una storia per allontanare chiunque dalla possibilità di specchiarsi.

[6] Summer or winter, and could play alone

Questo ragazzo è capace di giocare da solo – play alone -. Il termine play è ambiguo, vuol dire anche recitare, agire, fare: è lo scherzo tremendo che Nabokov racconta come origine della letteratura: “La letteratura non è nata il giorno in cui un ragazzino corse via dalla valle di Neanderthal inseguito da un grande lupo grigio, gridando ‘Al lupo, al lupo’; è nata il giorno in cui un ragazzino, correndo gridò ‘Al lupo, al lupo’ senza aver nessuno lupo alle calcagna”. Il bambino di Nabokov come il ragazzo di Frost sono soli, non hanno compagnia (scrivere è un atto di estrema solitudine, è l’eremo): sono loro che fanno da intermediari tra la realtà – avere veramente un lupo alle calcagna – e la finzione – immaginare di avere un lupo alle calcagna -; l’interstizio scintillante in cui il ragazzo di Frost ci invita a giocare è appunto la letteratura, che è sfugge alla nostra capacità informativa, che non riesce a essere tradotta in maniera piana; la letteratura in un testo è ciò che si oppone a ogni interpretazione, che recalcitra, proprio come la natura [3], e più recalcitra più noi cerchiamo di analizzarla.

[7] Kicking his way down through the air to the ground

Assistiamo a una descrizione di apprendimento, a come poter guardare la natura, alla scelta di povertà del linguaggio, perché la povertà del linguaggio è la cosa più vicina al silenzio, la ipotesi in cui possiamo realmente fare esperienza del mondo, e ci possiamo opporre al lui. Impoverire la sintassi, sempre più semplice, svuotare il soggetto, svuotare i verbi, i complementi, le proposizioni, i nessi causali e finali, provare a sentire la nudità delle termini. Provare a scrivere una parola in cui ogni funzione sintattica, grammaticale, retorica e di eloquenza sia una e soltanto quella, riuscire a dire “Io sono a casa” senza che questa frase suoni ambigua, senza che possa produrre interpretazione.

[8] And then come back to it and begin over

In questi versi compare la nostalgia, nel duplice senso di desiderio ciò che è perduto e di ritorno a ciò che era un tempo. Frost è stato il bambino che dondolava tra le betulle [6], era il bambino che gridava al lupo al lupo senza che nessuna fiera lo aggredisse o inseguisse. È interessante questa sequenza “andare via dal mondo: tornare indietro: ricominciare”, che descrive in maniera perfetta la nostalgia come un muoversi non tanto in uno spazio, ma in un tempo: ecco perché “ricominciare”. La nostalgia è legata a un inizio, a un principio, ovvero è legato al tempo. La nostalgia è il tempo del principio, è il momento esatto prima che la colonna del cielo crolli e la verità entri nel mondo, la nostalgia è quando non c’era bisogno della verità, della realtà, del linguaggio, semplicemente perché tutto questo non c’era, perché non c’era bisogno di gridare “Al lupo al lupo”, perché niente di tutto questo esisteva: la nostalgia è l’attimo esatto in cui l’universo fu in equilibro e l’equilibro fu l’angoscia. La nostalgia è il mondo libero, mentre cede all’angoscia.

[9] Earth’s the right place for love

La terra è il posto giusto per amare. Cosa è l’amore? Anzi cosa è amare, non tanto la sostanza, quando il verbo, cosa è il verbo amare? In Betulle questa azione è strettamente legata a una serie di verbi di movimento, li introduce, come se fosse il prodromo da cui entrare: andare, salire, ritornare. Durante la lettura tutti questi verbi hanno un’accezione di morte, di abbandono, brilla nascosto il suicidio. Amare porta con sé il dono della morte, l’ultimo dono del poeta: la sua vulnerabilità, la sua sconfitta, il suo tentativo di esprimere con poche parole il semplice dondolare dei rami delle betulle.

[10] One could do worse than be a swinger of birches

Così come si è aperta la lirica si chiude, alla fine quel che resta della poesia è l’immagine iniziale, il movimento a cercare un senso, c’è di peggio dice Frost che scrivere una poesia; gli scrittori, i poeti, i critici, gli intellettuali sono innocui come i bambini che gridano al lupo, come i ragazzi che giocano nel bosco, nessuno li sente, a nessuno importa di loro, di ciò che hanno – rapidamente e confusamente – per un attimo veduto.