di Demetrio Paolin

Mi rendo conto che le due riflessioni precedenti abbiano a che fare con un tema che ancora non ho affrontato nella sua intera complessità e che non ho neppure nominato ovvero quello della libertà. In base a ciò che abbiamo fino ad ora letto e compreso esiste forse una libertà tragica e una libertà romanzesca. Non tutte le tragedie mettono in campo una libertà tragica (vd Amleto) non tutti i romanzi metto in campo una libertà romanzesca (vd Il processo). In particolare, i FK mettono in relazione la libertà con la felicità e la loro compatibilità. Potremmo porci il quesito nel seguente modo: Può un uomo essere libero e, contemporaneamente, felice?

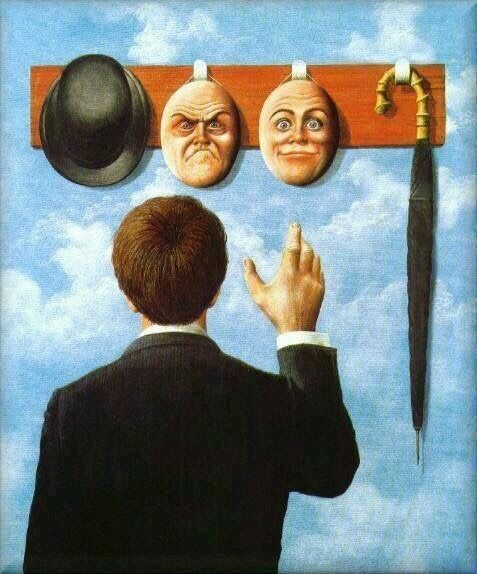

Mi pare, a livello profondo nei FK e nell’opera di D, che si inveri la dicotomia tra libertà e felicità. La libertà è incompatibile con la felicità, l’uomo può avere o una o l’altra; i personaggi dei FK sono tutti molto liberi, ma sono tutti nella loro più intima rappresentazione infelici; i personaggi di D sono entusiasti, ma non felici, vivono alcune sensazioni in modo parossistico (pensiamo all’episodio di Alesa davanti alla bara del monaco); la caratteristica dei personaggi di D è appunto l’entusiasmo, da intendere come stato di possessione di Dio o di un dio (che può essere la vergogna, la gioia, la disperazione, la lussuria). In questo senso la descrizione psicologica nei romanzo di D è pre-psicanalitica, egli vede i sentimenti non come qualcosa di interno all’uomo, ma di esterno che penetra all’interno. Nessun personaggio dei FK è felice su questa terra: lo stesso Zosima che puzza dopo la sua morte sancisce l’impossibilità di essere santi, di essere buoni a questo mondo; Zosima non può essere felice perché è libero così come Ivan, neppure l’Inquisitore è felice, perché è libero e ha scelto di rendere felici gli altri privandoli dalla libertà; la privazione della libertà è la possibilità della felicità.

Qui si adombra la possibile filiazione della libertà romanzesca non tanto dal tragico cristiano, ma dal comico cristiano. Il cristianesimo, se lo guardiamo dal punto di vista della narrazione, non è tragico, ma comico, non sublime ma umile (cfr. Auerbach), il fulcro della fede e della narrazione cristiana sta nel Golgota, ma esso dal punto di vista squisitamente narrativo è “comico”: siamo nel momento di crisi che possiede ogni commedia, prima dello scioglimento finale. I vangeli sono un’opera comica, perché possiedono in sé il presupposto romanzesco: essi sono una sorta di cammino in cui ciò che è affermato all’inizio – Cristo è il figlio di Dio – viene prima messo in crisi da una serie di azioni, fatti, etc etc per poi essere confermato. I vangeli possiedono una struttura narrativa, che possiamo riassumere così: inizio ovvero Cristo=figlio di Dio, azioni che confermano tale identità (miracoli, professione di fede), crisi (azioni che mettono in dubbio tale identità), momento di negazione di quanto affermato a inizio vangelo (la morte di Cristo in croce), la resurrezione ovvero la ricapitolazione della identità iniziale. Il tragico – o meglio, l’occasione di esso – è data all’inizio dell’esperienza religiosa in Genesi, nel momento in cui viene data all’uomo la possibilità di essere perfettamente felice ma di obbedire ciecamente alla legge imposta da Dio o scegliere, quindi essere libero, e decidere di essere perduto/perso, fatto entrare nel flusso del tempo e del mondo.

Se il romanzo è lo stato/racconto dell’uomo nel tempo (ancora una volta il Vangelo è romanzesco, perché indica l’entrata del Figlio nell’uomo nella temporalità storica), non ci può essere romanzo senza la caduta, la caduta presuppone la produzione del tempo (in un certo senso anche la kenosi è una caduta che modifica il senso del tempo, e lo rinnova); il romanzo non è tragico, perché il destino non è deciso, non è predefinito nel personaggio (Edipo non può non uccidere il padre e sposare la madre, Abramo deve uccidere Isacco, che questo è il volere di Dio [come necessità], ma infine lo risparmia). La libertà è l’opposto della tragedia, perché i personaggi romanzeschi hanno sempre scelta, hanno sempre la possibilità di essere altro da quello che sono; nei FK questo è sempre presente, ogni personaggio è sé stesso, ma potrebbe diventare altro da sé: pensiamo a Alesa nel salotto di Grusenka dopo la morte di Zosima, lì non assistiamo solo a una scena di seduzione, ma una possibile e nuova vita del personaggio: non è tanto importante che Alesa scelga questa ipotesi, ma che ci sia perfettamente credibile a noi come lettori. Nessuno si illude che Medea sia diversa o agisca diversamente da ciò che è, ogni lettura della tragedia è esperienza di questo identico necessario, ma ciò non accade rileggendo un romanzo.

Torniamo, quindi, alla domanda romanzesca che è contenuta nella sua forma, per me più originale, nel Chisciotte, chi potrebbe affermare/dubitare, entrando in una stanza, che noi siamo noi? In tutti i personaggi dei FK tale identità è in bilico, anzi, il romanzo di Dostoevskij è proprio il tentativo di raccontare questo io traballante, indeciso, inquieto.