I FERRI DEL MESTIERE – Incontro n. 3: Il dialogo – Demetrio Paolin dialoga con Domitilla Pirro

I FERRI DEL MESTIERE – Incontro n. 2: L’autosabotaggio – Demetrio Paolin dialoga con Alessandra Minervini

I FERRI DEL MESTIERE – Incontro n. 1: L’ellissi narrativa – Demetrio Paolin dialoga con Dario Voltolini

Dialoghi sulla Scrittura

E’ un corso di scrittura? No. Sono una serie di lezioni frontali sulla scrittura? No. Che cosa sono allora?

I ferri del mestiere sono un dialogo sulla scrittura. Ovvero, l’idea è semplice: due persone che trafficano da anni sullo scrivere, che trafficano da anni sugli immaginari, che trafficano da anni con allievi e insegnamenti, etc etc etc parlano di questa esperienza. La scrittura creativa/letteraria e il suo insegnamento non hanno un vero e proprio statuto, almeno in Italia, e ci sembrava che forse per ragionare sul proprio statuto fosse necessario far parlare tra di loro realtà diverse e metterle in relazione. Sulle scelte: ovvero perché loro e non altri? Ogni scelta è di per sé parziale. Ho deciso di iniziare da chi conosco, da chi mi è amico, da chi stimo, da chi ha una visione dello scrivere diversa dalla mia ma interessante. I nomi che ci sono rappresentano tutto il possibile universo degli insegnamenti della scrittura creativa? Direi di proprio di no, ma l’enciclopedismo e l’ecumenismo non sono tra le cose che ci interessano maggiormente. Crediamo, però, che verranno fuori delle “cose” interessanti .

Qui il video-promo:

Seguiteci e speriamo di essere utili e chiari.

di Demetrio Paolin

L’altro giorno, bighellonando in libreria, ho notato un’isola, posta nel mezzo, con un cartello che avvertiva il lettore: “Classici”. Così mi sono avvicinato e giustamente ho trovato i classici della letteratura: Mann, Dostoevskij, Cervantes, Jane Austen, Mary Shelley, Tolstoj, Fabio Volo… Ora, il romanzo di Fabio Volo poteva essere stato messo lì per scherzo da qualche avventore burlone o appoggiato lì perché chi voleva acquistarlo aveva, infine, deciso che l’avrebbe preso un’altra volta o di acquistare altro. La presenza del volume di Fabio Volo, quindi, era casuale come quando nelle corsie del supermercato, cercando i biscotti, ci imbattiamo in una confezione di costolette di agnello.

Uscito dalla libreria, se vi interessa, ho comprato Lovecraft I taccuini di Randolf Carter (Einaudi) e Garlini Il sole senza ombra (Mondadori): quella strana sovrapposizione, per quanto dettata da un errore o da una boutade, accendeva pensieri e ragionamenti. Mi tornavano in mente le parole dei I Canti di Maldoror e in particolare quelli resi famosi prima dai surrealisti e poi da una canzone di Franco Battiato: «bello come la retrattilità degli artigli degli uccelli rapaci; o ancora, come l’incertezza dei movimenti muscolari nelle pieghe delle parti molli della regione cervicale posteriore; […] e soprattutto, come l’incontro fortuito su un tavolo di dissezione di una macchina da cucire e di un ombrello!».

La “cosa” che mi rimaneva di quel incontro in libreria era, appunto, questa sensazione di stravaganza – perché tutti quando leggono i Canti si concentrano sulla “peculiarità” dell’immagine e non sul ciò che la introduce ovvero l’aggettivo “bello”? – ma andiamo con ordine, provando a fare un ragionamento.

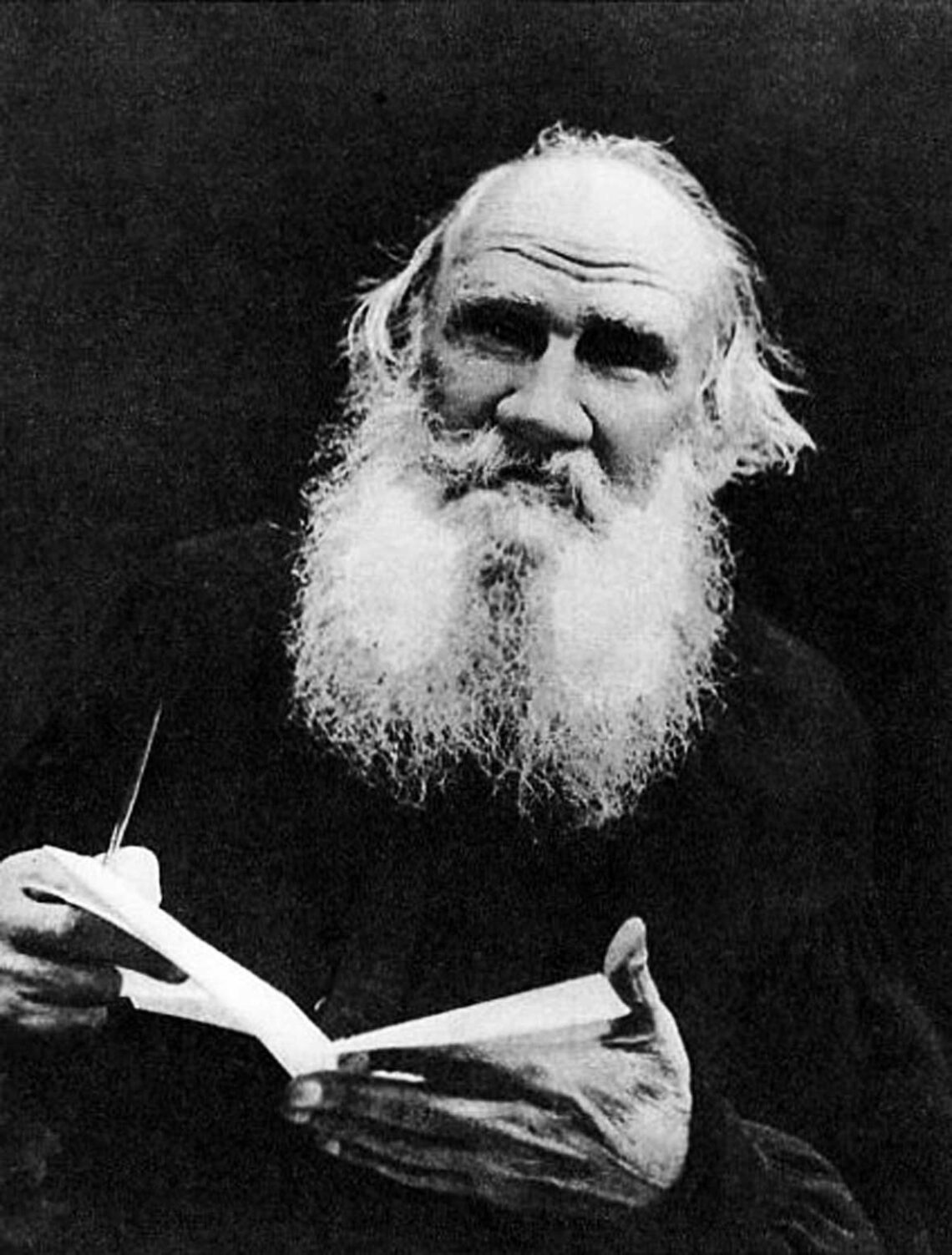

Se dicessi che Tolstoj e Volo scrivono romanzi, nessuno ci troverebbe nulla da dire. Possiamo dire che sia i personaggi di Tolstoj che quelli di Volo hanno uno sviluppo, più o meno interessante, lungo un piano temporale e spaziale, dove incontrano altri personaggi che ugualmente hanno uno sviluppo, più o meno definito, lungo uno spazio e un tempo; che le loro storie hanno un inizio, di seguito una serie di fatti, alcuni pertinenti con la trama centrale e altri secondari, insomma delle peripezie, che producono poi uno scioglimento o finale. Si potrebbe procedere con innumerevoli definizioni di romanzo, anche diverse, e comunque in ognuna di queste Tolstoj e Volo sarebbero considerati uguali; non ultima quella per cui i loro testi sono esposti/venduti/catalogati nelle librerie negli scaffali di narrativa/romanzi.

Se, però, dicessi che Tolstoj e Volo “fanno” entrambi letteratura, ecco se dicessi questo, so per certo che un buon numero di persone incomincerebbero a storcere il naso. Eppure, io sono convinto che la letteratura non sia un fatto estetico, ovvero che l’aggettivo “letterario” non sia sinonimo di “bello” etc etc… Tolstoj e Volo scrivono entrambi letteratura, entrambi producono dei testi che vivono di una doppia tensione: una tensione informativa e un’altra comunicativa; la frizione più o meno consapevole (su questo “più o meno”, forse, possiamo discutere di differenza tra T. e V.) di informazione e comunicazione è ciò che produce la letteratura. La comunicazione è, almeno secondo Cesare Segre, ciò che in qualche modo sfugge a una semplice trasposizione in parole, qualcosa di aleatorio, che intuiamo nella lettura di un testo e che produce in noi domande, inquietudini etc etc… Ecco, questo intento è presente e consapevole sia in Tolstoj che in Volo.

Eppure – diranno coloro che sono arrivati fino a questo punto del mio ragionamento – c’è differenza tra Tolstoj e Volo, e si spingeranno a dire che è una differenza oggettiva. Qualche mese fa sul mio profilo social ho postato una frase, uno strillo di quarta di copertina di un romanzo, domandando che idea di romanzo/storia/racconto avesse chi leggesse quella frase. La frase era questa: “L’amore vince su tutto. Lui l’avrebbe rapita e condotta in capo al mondo”. Le risposte sono state interessanti: quasi tutti hanno sostenuto che quel periodo fosse estrapolato da un romanzo rosa, romantico, di scarso valore letterario etc etc, che potremmo definire come il prodotto di una “funzione Fabio Volo”. Quindi, tutti sono rimasti sorpresi e non poco nel venire a sapere che quelle parole secondo alcuni così banali, da romanzo rosa (detto ovviamente con una certa sprezzatura) fossero in realtà tratte da Guerra e Pace di Lev Tolstoj. Non avrebbe dovuto essere oggettivo riconoscere Tolstoj da Volo? Forse il riconoscimento di questa discriminazione è più complesso di quanto non vorremmo ammettere.

Torniamo alla frase di Tolstoj scambiata per una frase di Volo. Perché abbiamo deciso che non fosse tratta da un classico della letteratura mondiale? Intanto queste frasi, non questa frase, ma periodi tipo questi, periodi che hanno questa potenziale “citabilità”, sono molto presenti nei testi di Volo e della “funzione Fabio Volo”. Anzi, una della caratteristiche principali della scrittura di Volo è di fornire passi che si possono utilizzare in questo modo, perché si sforzano di fornire una visione gnomica della vita, di fornire, quindi, non tanto un mondo, ma una idea di mondo; frasi il cui contenuto, ciò che viene detto, è finalizzato ad essere estrapolato dalla narrazione e a esistere testualmente fuori dal racconto; è – credo – questa una scelta deliberata e precisa di narrazione, che vede nella letteratura una sorta di “bignami”, di pensieri, sentimenti, ragionamenti, comportamenti che possano essere citati: una sorta di manualista morale/comportamentale/sentimentale che nella funzione Fabio Volo vediamo al grado zero, nel suo apparire più semplice e chiaro. Ovviamente l’inganno del paratesto di Guerra e Pace era costruito per venire incontro a quel tipo di lettore, che vede nel romanzo ormai una sorta di breviario di citazioni plausibili e da utilizzare in diversi momenti.

Mi verrebbe da dire, quasi per paradosso, che maggiore è la riuscita di un romanzo quanto è minore la presenza di frasi memorabili; anzi, la non memorabilità delle frasi fa di un romanzo un classico. Di Guerra e Pace non ricordiamo frasi memorabili ma scene memorabili, che possono alcune volte durare decine e decine di pagine. Pensiamo alle descrizioni delle battaglie o alla scena di “Ballo di Natascha”: come si può estrapolare una frase o un periodo? è la costruzione del tutto, la scena, i dialoghi, la diegesi, la mimesi, l’intervento dell’autore etc etc a produrre quello stupore che ci fa sentire quelle immagini vive e vibranti davanti a noi. Prima ho sostenuto che la “funzione Fabio Volo” vuole con il romanzo non tanto dare un mondo, ma fornire un’idea di esso. Per concludere questo breve intervento, credo, che debba meglio specificare questa differenza, che se vogliamo può essere chiarita, analizzando la differenza tra finzione e storytelling. La finzione è qualcosa che crea un altro mondo, un mondo diverso da quello che noi viviamo: il Napoleone di Tolstoj non è per nulla il Napoleone storico né in alcun modo – perché ci è completamente precluso il cuore e l’intimo di ogni essere umano – è simile a Napoleone uomo; la finzione non ha una impostazione ideologica, ma chiede al lettore di sospendere la propria incredulità, cioè di credere che ciò che legge non solo possa ma debba esistere, facendosi così trasportare in una esperienza di alterità che nulla ha a che vedere con il reale. Lo storytelling, invece, ha con il reale un rapporto ideologico e fondante: non esiste storytelling senza realtà, anzi lo storytelling nasce per raccontare la realtà, per narrare il reale, escludendo completamente la finzione, vista come artificio, menzogna, bugia – ovvero come ficto/finto. La “funzione Fabio Volo” è una struttura dello storytelling, è lo possibilità di fornire una serie di interpretazioni del reale, di far diventare il reale una esperienza che può essere condivisa; la finzione (di cui Guerra e Pace è un esempio fondamentale proprio perché attiene con il dato storico a un atteggiamento ambiguo) non vuole, invece, fornire interpretazioni o esperienze del reale, ma vuole dare altro ovvero qualcosa che in ogni momento si oppone al reale e come tale non può essere ridotto a una formula, a un giro di frase o a una citazione.

Il sogno di Don Abbondio e quella “cosa” chiamata romanzo

di Demetrio Paolin

Sono seduto in commissione di maturità: un mio alunno, non il migliore né il peggiore, cerca di trovare una possibile via di fuga al testo che gli ho dato da leggere: è un brano da Fuoco di D’Annunzio. Lo ascolto distrattamente: è il quinto a parlare di una lunga mattinata di colloqui, quando percepisco tra le sue parole un concetto che mi colpisce: «L’autore ha eccelso e nell’arte della poesia e nell’arte del romanzo». È una breve frase, mezza rabberciata all’interno di innumerevoli “è quando”, “è tipo”, “è che succede”etc. etc., che mi colpisce, perché il mio alunno ha toccato un problema centrale del tema del romanzo, ovvero: il romanzo è un genere o un’arte?

Entrambe le distinzioni, verrebbe da dire qui, e semplificando molto, hanno la loro dose di verità, ovvero partecipano a fornire i confini ad un’opera o testo scritto che difficilmente pare porsi dei limiti. Se vogliamo, esistono due ipotesi:

- chi propende per il termine genere – ovvero il romanzo è un genere letterario (così come l’epica, o il poema cavalleresco, la tragedia, e la commedia) – si riconosce in una scia di ragionamenti che, ripercorrendola a ritroso, ci porta a Platone al suo dialogo Repubblica;

- chi invece propende per definire il romanzo un’arte – ovvero il romanzo è un’arte, sostenendo una differenza di sostanza e di concetto dalle altre forme della letteratura, e definendolo come arte a se stante (come il cinema o il teatro o la pittura) – ha il suo padre nobile in Aristotele.

Per eliminare ogni ambiguità in chi legge questo breve contributo, l’estensore si dichiara favorevole al concetto di romanzo come arte, e pur trovando sublime Platone come narratore, pensa che Aristotele, quando nella Metafisica afferma «Ogni potenza è impotenza dello stesso e rispetto allo stesso di cui è potenza» (ovvero che ogni cosa è tale perché può essere messa in atto come negazione di se medesima), avesse trovato una buona ipotesi speculativa di partenza per la definizione della “cosa-romanzo”. Aristotele dichiara che un artista è tale perché può decidere di non utilizzare la sua arte; un pianista è tale perché può smettere di suonare, uno scrittore di scrivere. Questo ragionamento può allargarsi alle opere: un romanzo è tale perché può non essere un romanzo, può in potenza rinunciare a esserlo. E come tale noi possiamo dire con più precisione cosa non è un romanzo, ma non esso cosa è.

L’esperienza razionale che abbiamo della forma romanzesca ci pone di fonte a una serie di problemi definitori non indifferenti. La dimestichezza che molti lettori, critici o meno, hanno nei confronti del romanzo è appunto quella di non sapere come definirlo; anche la riflessione sull’imitazione, pur con le dovute differenze tra Platone e Aristotele, ci porta in una sorta di vicolo cieco: l’idea che il romanzo sia il prodotto di un’arte che imiti la realtà non è completamente corretta, poiché l’arte non imita la vita, ma si oppone ad essa, crea un diaframma di percezioni ed esperienze diverse; la vita è quasi sempre alogica, ateleologica. Cosa che il romanzo non è. Anzi il romanzo, dal punto di vista delle strutture del racconto, possiede una logica interna (il montaggio dei capitoli) e un telos, una direzione, un fine, dovuto al solo fatto che esista un incipit e un explicit: Anche i testi che hanno scardinato più profondamente le strutture romanzesche, penso ad esempio all’Ulisse di Joyce, possiedono un capitolo in cui la storia inizia e un capitolo n+1 in cui la storia va a concludersi, che è il momento in cui concretamente il lettore chiude il libro, o anche solo perché il numero di pagine stampate dell’editore finisce.

Ora, la riduzione di qualcosa di irriducibile, come la vita, in una struttura coerente e organizzata potrebbe – e in parte lo fa – fornire una buona, e molto generale, definizione di cosa sia un romanzo. Nell’incipit de La città di vetro Paul Auster scrive, se non ricordo male, «tutto è reale tranne il caso». Il fatto stesso che questa frase venga scritta all’interno di un romanzo in cui c’è una fitta trama di “casi” che portano allo svilupparsi dell’azione ci fa comprendere come il romanzo propenda per sua natura ad organizzarsi e a far finta che il suo caso, il caso romanzesco, sia casuale, mentre è il prodotto preciso e predisposto di un’arte, quella del romanzo appunto. Eppure, nella finzione del romanzo il protagonista vive quegli episodi come se fossero dettati dalle causalità della vita: la telefonata, il quaderno rosso, gli incontri che avvengono via via sono il frutto o paiono il frutto di una casualità.

Se quindi provassimo a vedere il romanzo come il tentativo di fornire una descrizione di una esperienza, se fosse il romanzo una esperienza fenomenica, più che mimesi della vita; se fosse una sorta di ricomposizione di una realtà completamente immaginata, mai accaduta, che tipo di esperienza ognuno di noi può avere dell’albero che vediamo durante una passeggiata, del fiore all’interno di una serra, della psicosi dell’omicida, o della gioia dionisiaca di due ballerini? Nessuna. Siccome la vita vera ci è preclusa, il narratore crea dei personaggi che possano diversamente da lui/noi avere una esperienza, fittizia, della vita che lui/noi non ha/abbiamo.

Mentre concludevo questi pensieri mi sono ricordato di un passaggio, che durante questo ultimo anno ho letto e commentato parecchie volte a scuola. Leggiamolo ad alta voce:

Fermato così un poco l’animo a una deliberazione, potè finalmente chiuder occhio: ma che sonno! Che sogni! Bravi, Don Rodrgio, Renzo, viottole, rupi, fughe, inseguimenti, grida, schioppettate!

Siamo al principio del capitolo II dei Promessi Sposi. A fare questi sogni è Don Abbondio. In questi mesi, rileggendo per l’ennesima volta il romanzo, queste due frasi si sono impossessate della mia fantasia e dei miei ragionamenti.

Cosa mi colpisce di questo sogno? Intanto nei Promessi Sposi l’attività onirica dei personaggi è fondamentale: molti personaggi sognano. Ad esempio, sogna Renzo nella notte prima di attraversare l’Adda e sogna Don Rodrigo nei deliri della peste. Entrambi questi sogni, però, avvengono ex post,nel senso che i protagonisti sognano qualcosa che è già avvenuto. Il sogno, quindi, in questi casi è come una sorta di rimorso della coscienza.

Il sogno di Abbondio, invece, soprattutto quando parla di «rupi, fughe, inseguimenti, grida schioppettate» sembra fornirci il riassunto di ciò che noi come lettori leggeremo nel corso della storia; verrebbe da dire che il personaggio del romanzo sogna il romanzo stesso; questo sognare diventa ancora più importante, se lo mettiamo in relazione con la centralità di Abbondio per lo sviluppo della trama: una centralità narrativa a cui ovviamente si accompagna una centralità ideologica.

Narrativamente, senza Abbondio non avremmo il romanzo. È Abbondio che mette in moto la macchina romanzesca: la sua paura, la sua codardia e la sua mancanza di forza d’animo fanno sì che possa esistere l’antefatto, ovvero la scommessa di Don Rodrigo con il cugino. Se il curato avesse compiuto il proprio dovere non avremmo i Promessi Sposi. Abbondio, quindi, “contiene il romanzo”; il romanzo, che ci appare sulla pagina in tutta la sua finitezza e creaturalità, in potenza è in lui. Quando Don Abbondio – ma potremmo dirlo qualsiasi personaggio romanzesco – entra in scena, è un individuo coinvolto «in episodi con un senso ancora da costruire» (Proguidis, 2021, p. 160); nel preciso apparire del personaggio sulla pagina noi lettori pensiamo che esista un senso, ma le parole del romanzo ci restituiscono solo un individuo, una persona che cammina: l’apparizione in carne e ossa del personaggio precede il senso del personaggio. Per chiarire, si pensi a come è diverso l’apparire di Ulisse nell’Odissea: noi già sappiamo tutto di lui dall’invocazione posta all’inizio del poema – l’uomo dal multiforme ingegno – e quindi il suo apparire in lacrime non produce lo stesso effetto, perché noi conosciamo il suo “senso” nella storia. Abbiamo già avuto esperienza del senso del personaggio prima dell’apparire dello stesso; il romanzo inverte questa struttura cognitiva – da “prima il senso e poi il personaggio” a “prima il personaggio e poi il senso” – che per secoli ha dominato la narrazione.

È come se fossimo in un sogno in cui l’interpretazione del sogno stesso avviene al risveglio e proviamo a tirare i fili delle immagini suscitate nel sonno. Non stiamo imitando la vita, non c’è una mimesi nella vita in questo apparire di Abbondio, la sua natura umana; la sua singolarità ci sono precluse, non conosciamo il senso del suo venirci incontro, del suo camminare lungo le stradine del lago di Como. È l’apparire del romanzesco, del personaggio romanzesco.

Egli contiene in sé tutto quello che leggeremo nelle pagine seguenti; infatti e casualmente (nulla è reale tranne il caso!) lo osserviamo mettere un dito tra le pagine di un libro per ricordarsi il punto e non perdere segno della lettura. Così mi chiedo e vi chiedo: Siamo sicuri che quel gesto non sia compiuto a nostro favore? Per non farci perdere il segno di ciò che accadrà?

Solo continuando a leggere il romanzo lo scopriremo.