di Demetrio Paolin

CIRCE/VALPURGA. Il capitolo XV dell’Ulisse è uno degli snodi centrali dell’intero romanzo di Joyce, queste sono le pagine con cui si chiude la seconda parte del testo, quella in cui si narrano le “avventure” di Bloom, lasciando spazio poi agli ultimi tre capitoli (XVI, XVII, XVIII), che rappresentano il ritorno a Itaca. L’Ulisse è, quindi, diviso in tre segmenti: una prima parte (3 capitoli) una seconda parte (12 capitoli) e una terza parte (3 capitoli): con un gusto simmetrico che non riscontrabile in Omero (la Telemachia occupa 4 canti, la parte centrale nell’isola dei Feaci occupa 9 canti, 11 canti la parte conclusiva con il ritorno a Itaca e la morte dei proci). Il canto XV, che va sotto il nome di Circe nei diversi schemi del romanzo, non può essere solo letto rispetto a quell’episodio dell’Odissea. Dovrebbe essere abbastanza chiaro, che la riminiscenza omerica è giusto una traccia, a cui Joyce guarda per poi allontanarsi.

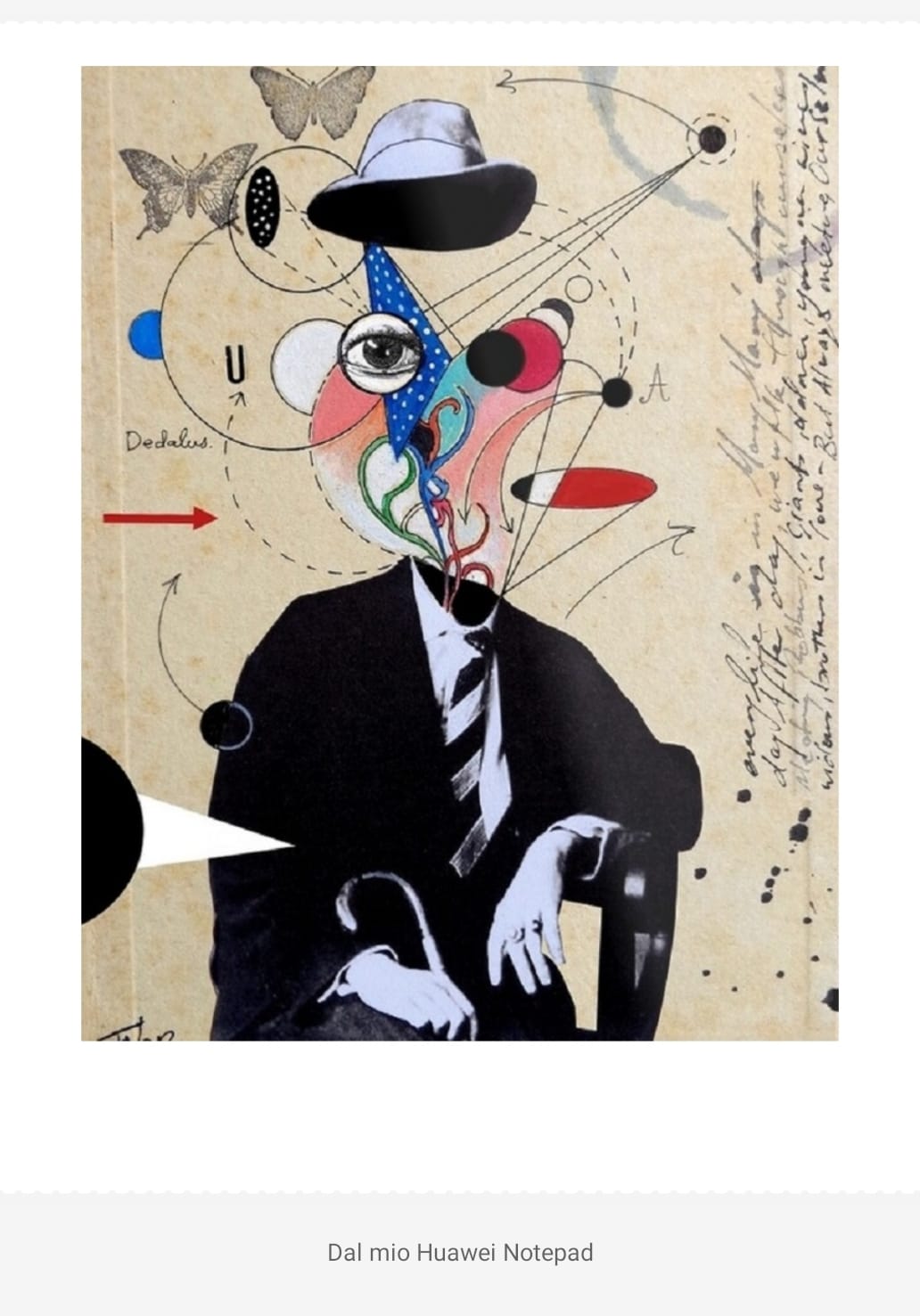

Il XV è una riproposizione di tutti i personaggi, situazioni, oggetti e cose, che il lettore ha incontrato fino ad ora. Se il capitolo X era una sorta di miniatura del romanzo, con le sue 19 sezioni che ricorcavano i 18 capitoli del romanzo, il XV mette in scena il teatro mentale dei personaggi, il loro inconscio, le loro fantasie. Parlo di teatro perché, appunto, il capitolo è costruito come un copione teatrale: Joyce ci aveva già mostrato qualcosa di simile per alcune pagine del capitolo VIII, una mise in abyme della discussione su Shakespeare che Stephen stava tenendo nella biblioteca. Nel capitolo XV assistiamo a qualcosa di diverso: la rappresentazione è notturna, ci sono molte allusioni sessuali (alcune legate al sadomasochismo), avvengono diverse apparizioni dall’oltretomba, c’è una tensione iniziatica, riguardante soprattutto Bloom, verso una “nuova umanità”, che ci mostra un Joyce vicino non tanto a Omero quanto al Faust di Goethe (la notte di Valpurga).

Il capitolo è la descrizione di una catabasi nel profondo degli inferi, una sorta di rovesciamento carnevalesco dell’universo dell’Ulisse per come l’abbiamo sempre visto: «Una pigmea oscilla su una fune testa tra le ringhiere, contando. Una figura stravaccata su di un bidone di rifiuti si ripara con braccia e cappello e si agita[…]. Una megera in piedi accanto a lui con una fumosa lampada a olio ficca nelle fauci del sacco l’ultima bottiglia che ha scolato. […] La megera torna alla sua tana, dondolando la lampada» [XV, 636]. Più avanti la trasformazione in una sorta di inferno allegro, alla Rabelais, è ancora più chiara: «Dai canali di scolo, tombini, pozzi neri, letamai si levano da ogni dove vapori stagnanti. Un bagliore balena a sud oltre lo sbocco a mare del fiume. […] Dalla parte opposta, sotto il ponto della ferrovia, appare Bloom, rosso, ansante, inzeppandosi pane e cioccolato in tasca. […] Uno specchio concavo lì di fianco gli presenta un derelitto, sperduto, lugubru Buluboom» [XV, 640-641].

Se dobbiamo rintracciare un antecedente omerico a questa discesa negli inferi di Bloom, dobbiamo leggere non tanto l’episodio di Circe, quando l’XI dell’Odissea. Questo canto è centrale nella struttura dell’intreccio del poema omerico: il racconto della discesa negli inferi, infatti, è posto poco prima del ritorno a Itaca, anche se gli eventi narrati in Odissea XI sono ben precedenti; questo ci suggerisce che il nostos ha come primo passo lo “scendere negli inferi”: dobbiamo morire e solo successivamente possiamo tornare a casa. Il ritorno a casa ci è impedito se non prima attraversiamo la morte. Nella discesa agli inferi narrata da Omero, Ulisse oltre a incontrare Achille e Agamennone, incontra infine sua madre; è uno dei passi più toccanti del poema. Solo dopo questo racconto, che segna una sorta di stasi del poema, Ulisse potrà tornare ad Itaca: l’eroe deve morire, deve osservare la sua vita passata, vedere ciò che l’ha generato, perché solo così sarà pronto per il ritorno. Questo significa che il ritorno cantato da Omero raffigura un ritorno di un personaggio “diverso” da quello che è partito. Il ritorno produce, per forza, un scarto, una novità e una modificazione, che – in questo caso – è rappresentata da questa discesa nell’Ade. Non stupisce, quindi, che anche Bloom incontri i suoi genitori, il padre – «Cosa ci fai tu in questo posto? Non hai anima? […]. Non sei mio figlio Leopold, il nipote di Leopold? Non sei tu il mio caro figlio Leopold che ha lasciato la casa del padre e il dio dei suoi padri Abramo e Giacobbe?» [XV, 645], e la madre – «Sacro cuore di Maria, dove mai sei stato, dove mai?» [XV, 647]. C’è qualcosa di profondamente sapiente in queste pagine, pur nella loro potenza eversiva e carnascialesca, ovvero la contemplazione di un mistero più arcaico e profondo, qualcosa che riguarda l’inizio dei tempi, ancora prima che l’uomo potesse comprendere e razionalizzare la propria esistenza: il viaggio nel buio, nel grembo della terra che ci genera, e che ci uccide, è un itinerario che si conclude con la possibilità di conoscere e di conoscerci, solo il morire a noi stessi, solo il perderci nei nostri fantasmi e demoni interiori, solo il guardali davanti a noi ci dà la possibilità del nostos, del vero ritorno: «Va’ a vedere la vita. A vedere il vasto mondo» [XV, 648].

CAPRO ESPIATORIO/RE/TIRESIA. Il capitolo XV è famoso perché a un certo punto della narrazione Bloom rimane incinta e partorisce: «BLOOM: Oh, desidero tanto essere madre./ SIG.RA THORNTON: Stringimi forte, cara. Sarà presto finita. Forte, cara. (Bloom stringe forte e partorisce otto maschietti)» [XV, 706]. Joyce, nel corso del romanzo, ha disseminato le pagine di diversi indizi per farci comprendere come Bloom rappresentasse, narrativamente e antropologicamente, un uomo completamente nuovo e diverso. Bloom è l’uomo che nasce dalla prima guerra mondiale, anzi meglio che si metamorfizza dopo la Prima Guerra: ci è entrato in un modo e ne esce diverso. Se vogliamo, forse a livello simbolico, la discesa agli inferi di cui parlavamo nel paragrafo precedente, è ravvisabile in tale esperienza traumatica. Questo uomo nuovo, che accoglie in sé anche il principio femminile, la lotta contro la sterilità, il bisogno di tornare fertile, viene alla luce nel capitolo XV attraverso un procedimento graduale.

1° stadio, la morte di Bloom: alcune donne lo accusano di “approcci sessuali” non sempre appropriati. Lo abbiamo visto, durante l’intero romanzo, come Bloom non sia esente da scappatelle, da desideri sessuali, da tentativi di seduzione e da comportamenti al limite (la grande scena della masturbazione). L’udienza, viste le prove portate, si conclude con la sua condanna a morte e con una simbolica impiccagione: «Chi vuole impiccare Giuda Iscariota» [XV, 680];

2° stadio, la regalità di Bloom: questa morte produce, quindi, una rinascita – facendoci pensare che anche Joyce avesse ben presente Il ramo d’oro di Frazer e i suoi miti sulla morte e fertilità – e Bloom, infatti, simbolicamente impiccato, come ebreo, come traditore e capro espiatorio, rinasce Re. Nelle pagine seguenti la fantasia di Joyce si scatena, rappresentandoci una serie di processioni, cortei che appunto producono una sensazione di rovesciamento carnevalesco, «Alle loro spalle marciano gilde, corporazioni e milizie con vessilli al vento: bottai, ornitologi, costruttori di mulini, promotori pubblicitari di giornali, giovani di studio legale, massaggiatori, vinificatori […].» [XV, 690], di cui Bloom appunto diventa il sovrano: «Sotto un arco di trionfo appare Bloom, a capo scoperto, in un manto di velluto cremisi bordato di ermellino nelle mani la verga di Saint Edward, orbe e scettro con la colomba» [XV, 691]. Il narratore si premura poi di far pronunciare a Bloom il suo programma politico, «Parole nuove al posto di quelle vecchie. […] Amnistia generale, carnevale settimanale con licenza di maschera, bonus per tutti, esperanto come fratellanza universale» [XV, 700-701], con riflessioni che si adattano alla perfezione a definire cosa sia l’Ulisse, come se il protagonista del romanzo pensasse e immaginasse il romanzo stesso di cui è parte, come se lo contenesse dentro di sé. L’Ulisse, lo abbiamo sostenuto nel primo appunto, nasce dal rovesciamento del romanzo e, nel momento in cui ne parodizza le forme e le strutture, le rinnova e le ricrea.

3° stadio, maschile femminile: le parole nuove al posto di quelle vecchie chiariscono perfettamente tale tensione di novità, la scelta di una nuova lingua, di un uomo nuovo, che producono quindi il Bloom “al femminile” e che gli/le donano la ricercata fecondità ( il parto degli 8 figli). Bloom potrebbe essere l’ambiguo essere do cui si parla in Gn 1,27: «Dio creò l’uomo a sua immagine;/a immagine di Dio lo creò/maschio e femmina li creò», questa compartecipazione del maschio e della femmina ci riporta alla memoria ancora una volta The Waste land, che è forse il vero testo con cui Joyce involontariamente dialoga. La figura di Tiresia è una delle immagini più forti del poema di Eliot, l’indovino con le mammelle vizze nei versi del poema, l’uomo nuovo uscito dalla esperienza della guerra e del dopoguerra. Si raforza ancora di più in questo modo l’idea che il XV dell’Ulisse dialoghi con l’XI dell’Odissea, in quanto nella sua discesa infera Ulisse incontra proprio Tiresia, l’indovino. I legami tra questi due testi, quindi, sono molto stretti. In quest’ottica Bloom, e Tiresia anche, rappresentano una sorta di nuova sapienza: non annunciano un nuovo stravolto, ma un uomo rinnovato, non il super uomo di matrice nicciana che da lì a poco avrebbe infestato l’Europa portandola al baratro, ma un essere umano colmo di pietas che sa il dolore, il riso, che conosce e il principio maschie e quello femminile, che ha veduto il mondo e ne conosce i segreti (forse i personaggi più vicini a Bloom sono di giganti dei poemi eroicomici Morgante, Margutte, Gargantua e Pantagruel). Bloom è un uomo buono, e proprio la sua bontà lo porterà a salvare dal pestaggio il povero Stephen e a cercare con lui un nuovo rapporto filiale.

RUDY. Abbiamo sostenuto che il capitolo XV, nella nostra ipotesi, dovrebbe essere letto come una discesa negli inferi, come il passaggio obbligato prima del ritorno a casa. Il canto XI dell’Odissea vedeva come apice l’incontro da Ulisse e la madre morta: è un finale patetico e profondo, che tocca corde intime dell’eroe, che non lascia indifferenti noi lettori; Ulisse deve passare da quella morte, deve provare su di sé il sentimento di orfanità. Nel capitolo XV dell’Ulisse accade qualcosa di simile: nelle ultime righe, quando ormai tutto sembra avviarsi verso la fine, con il baccano grottesco della rissa, con i fumi dell’alcool a dominare la scena, dopo aver visto scene di sesso, assistito a battute salaci, essere stati testimoni dei fenomeni più estravaganti, la narrazione ha una improvvisa e rapida frenata, un rallentamento improvviso, una contemplazione lirica, dove per una volta non sentiamo nessun intento ironico, nessuna citazione intratestuale, semplicemente il narratore ci invita a guardare un’ultima presenza: «([…]. Contro il muro buio appare lentamente una figura, un fatato ragazzino di undici anni, un figlio sostituito, rapito, in completo di Eton […]-) BLOOM (stupefatto, chiama in maniera non udibile.) Rudy!. RUDY (Guarda fisso senza vedere negli occhi di Bloom e continua a leggere, a baciare, a sorridere. Ha un delicato viso color malva. Sul completo ha bottino di diamante e rubino. […]. Un agnellino bianco fa capolino dalla tasca del suo panciotto)» [XV, 827-828]. L’apparizione del figlio morto modifica il rumore e il chiasso di tutto il capitolo, come se il “resto” fosse stato scritto per produrre questo singolo istante, quasi che queste 200 pagine di invenzioni pirotecniche, di giochi di parole, di citazioni fossero state prodotte per nascondere il dolore, profondo, negato e senza parole (Rudy non parla, Bloom parla in modo non udibile) di questa morte. La letteratura, la festa della lingua, e l’invenzione che può dire ogni cosa si arrestano al silenzio di grazia di questo piccolo bambino di 11 anni morto, sacrificato come l’agnello. Forse in questo enigmatico silenzio del bambino si nasconde il segreto del romanzo, il nucleo non detto della narrazione; qualcosa di rimosso ed eccentrico, che non riusciamo ancora a comprendere fino in fondo: un lutto, una mancanza che segnano sin dall’inizio la gioiosa complessità della macchina romanzesca che Joyce ha creato.