di Francesco Gallo

A mio padre.

Grazie a un opuscolo che mi capitò, chissà come, tra le mani, venni a sapere che presso il Museo Civico di Palazzo Fulcis, a Belluno, si teneva una mostra intitolata Le stagioni di Buzzati. L’allestimento mi avrebbe consentito di osservare dal vivo, assieme ai quadri più celebri, alcuni degli oggetti personali del grande scrittore e giornalista: la giacca indossata il 28 gennaio 1972, giorno della scomparsa; il frustino per andare a cavallo, monogrammato DBT (Dino Buzzati Traverso); un paio di sci risalenti ai primi anni Sessanta, con gli attacchi a sganciamento frontale; e la fusione in bronzo del calco mortuario della sua mano destra. Un cimelio, questo, che – non lo nego – mi serrò la gola.

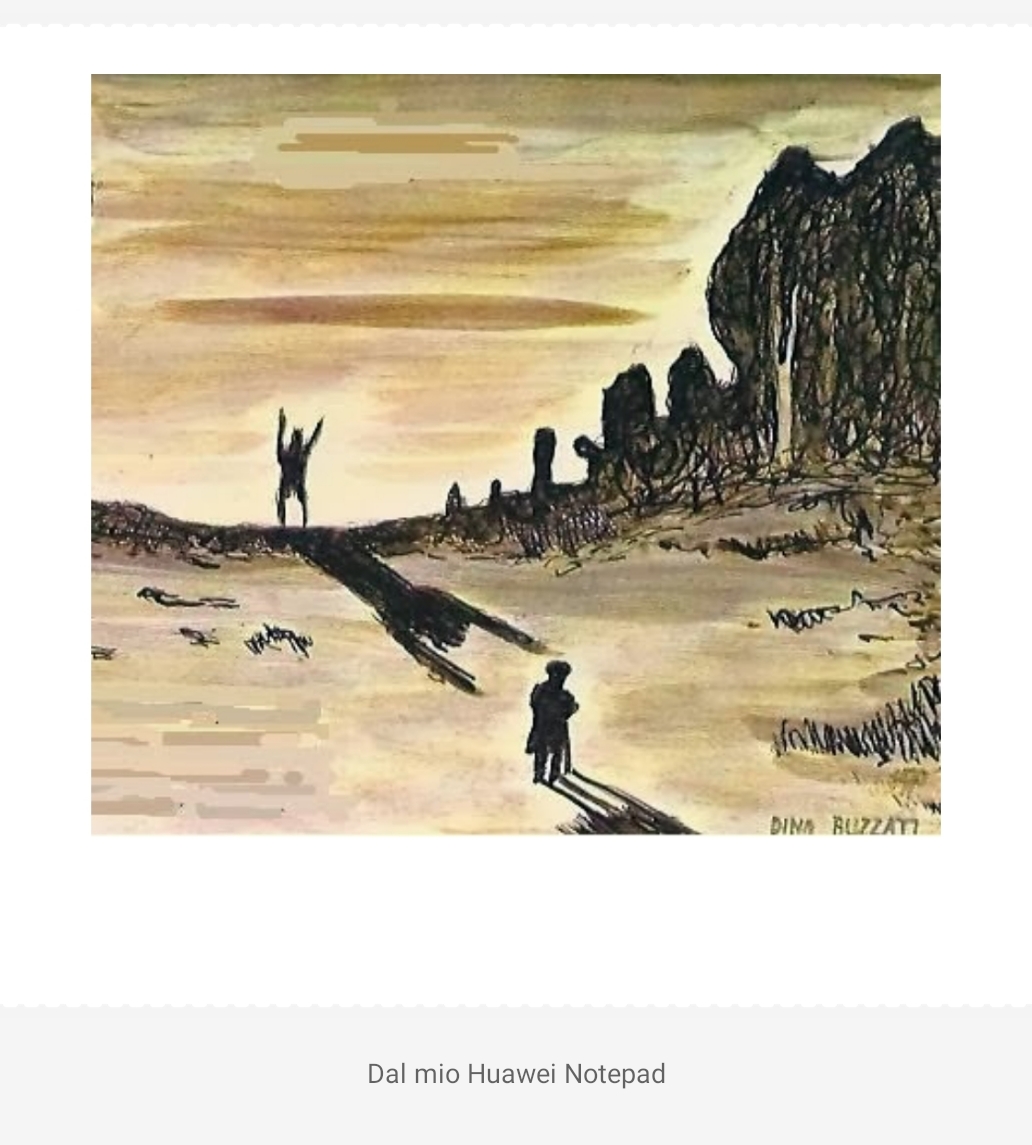

Si presentava solo un problema: l’esposizione era terminata da più di un mese, il 6 gennaio 2020. Parlandone con un collega, tuttavia, scoprii che la casa avita di Buzzati era poco distante dall’albergo che ci ospitava. Un’occasione da non perdere. Avrei visto l’alberone sotto il quale Buzzati era solito scrivere, circondato – come disse all’amico Arturo Brambilla – dagli abitanti del piccolo popolo. Era forse quello il segreto della sua formidabile inventiva? Risiedere al confine tra quello che è e quello che potrebbe essere? Storie, in fondo. Nient’altro che storie. Eppure.

In poco tempo raggiunsi l’indirizzo. Lunghe file di carpini mi scortarono fino al cancello. Sulla sinistra, lungo il vialetto, lasciai il campanile di San Pellegrino; poi intravidi la Villa. Una costruzione del 500; l’ampia facciata era color terracotta e sul tetto, ricoperto di tegole, spuntavano coppie di comignoli gemelli.

Suonai al citofono. Mi guardai attorno. Alla finestra del secondo piano mi parve di scorgere una sagoma familiare – allora non avrei saputo dire perché. Sollevai un braccio in cenno di saluto. Non rispose.

Oltre il cancello spuntò una donna. Aveva un fisico minuto e una folta capigliatura. Quando fu abbastanza vicina disse: «Cosa vuole ancora?»

Ancora? Doveva avermi scambiato per qualcun altro. Le spiegai le ragioni della mia presenza in città. L’omaggio. Aggiunsi che sarebbe stato un onore, per me, visitare la Villa. La donna mi scrutò. Teneva le mani strette intorno alle sbarre. La pelle era bianca e liscia. «Se vuole sapere di Buzzati parli con Croda,» disse. «L’ha conosciuto. Lo trova in paese, alle panchine. Sta sempre lì.» Mi rivolse un sorriso incerto. Fui sul punto di chiederle come avrei fatto a riconoscerlo, Croda, ma la donna si era già ritirata.

Cos’altro potevo fare?

Venti minuti di cammino ed eccomi in piazza. C’era il Museo Civico, un’infilata di negozi – un’edicola, un fioraio, un panificio – e un giardino, occupato da altalene e dondoli e da una sabbiera nella quale un gruppo di bambine e bambini giocava a rincorrersi. Graffiavano l’aria con urla euforiche. Tate e genitori erano poco distanti; fumavano o parlavano al telefono e fingevano di sorvegliare un raduno di monopattini e biciclette.

Sul lato opposto c’erano lunghi sedili di marmo. Un uomo solo occupava quello centrale. Mi avvicinai. Dissi: «È lei, Croda?»

Parve non sentire. Riprovai. Soltanto a quel punto annuì. Per quale motivo credetti subito che si trattasse di lui? L’aspetto, innanzitutto. Era anziano. Se aveva conosciuto Buzzati doveva avere perlomeno settant’anni. L’eleganza, poi, mi suggestionò. Indossava un cappotto a spina di pesce dal quale affiorava il risvolto di una giacca nera, una camicia bianca e una cravatta dritta come una penna. In mezzo alle scarpe lucide, tra i fili d’erba, affondava la punta di un bastone dal manico ricurvo.

«Buzzati. Per Buzzati… mi hanno detto di chiedere a lei. Che lo ha conosciuto.»

«Conosciuto?»

La sua voce era un sibilo.

«Una donna, alla Villa – »

«Dica, dica», e appoggiò il palmo sul marmo. Gli angoli della bocca s’incurvarono appena.

Mentre gli sedevo accanto – ero certo a quel punto fosse lui – vidi emergere una curiosa somiglianza. Possedeva un volto magro, senza barba, con un naso un po’ grosso. Gli occhi erano scuri come piombini e ben distanziati. I capelli ingrigiti portavano la riga e la sfumatura alta.

«Sì, possiamo dire così. L’ho conosciuto verso la fine degli anni 50.»

Lo osservai torcere le mani attorno all’impugnatura del bastone. Era una piccola testa d’animale. Distinsi un becco.

«Eravate amici? Scusi, sa. Resto in città solo un paio di notti e –»

«Quando finiva la scuola davo una mano a mio padre. Faceva il giardiniere. Era lui che potava le piante della Villa. Buzzati d’estate lasciava Milano e tornava. Tornava qua.»

Non riuscivo a smettere di fissare il modo in cui le sue dita si attorcigliavano al manico del bastone. Sembravano lucidarlo.

«La prima volta che lo vidi stava seduto sotto la magnolia. Aveva sulle gambe una Olivetti DL. Che impressione mi fece: un uomo della stessa età di mio padre impegnato in un’attività così futile. Chi era mai? Mio padre spiegò che era famoso. Uno scrittore. Anche se scriveva storie di finzione. È vero. E cronaca. Buzzati scriveva racconti come fossero articoli e articoli come racconti.»

Soltanto quando riconobbi il motivo in rilievo sotto l’elsa del bastone — un arnese per lavorare il legno; un seghetto, trasalii – presi parola: «Be’, era un modo per aggirare la censura fascista.»

«Quello era un bel problema, in effetti. Un vero orrore, perdoni. Ma la questione è un’altra. I due piani, sa? Ha presente? Sì che ce l’ha. Sennò non sarebbe qui.»

Il profilo di Croda sembrò indurirsi contro i pioppi bui che gli facevano da quinta. La sua mandibola, il cranio intero era la linea di un cammeo impolverato.

«Ogni volta che mio padre e io entravamo in Villa,» disse Croda, «Buzzati era sotto la magnolia a scrivere. Molti dei Sessanta racconti li compose a pochi metri da me. Iniziai a leggerlo avidamente. Racconti, romanzi, pezzi di cronaca. Le storie dipinte. Il Poema a fumetti. A un certo punto mi contagiò, sa? Mi cimentai anch’io. Ne ho vergogna, adesso. Lei sarà mica immune», si voltò piazzandomi in faccia pupille fonde come pozzi artesiani.

«Be’, io –»

«Con scarsi risultati, certo. Io. Fors’anche lei. Sa perché? Per via dei piani. Qualunque cosa scrivessi suonava falsa. Anzi, era falsa. M’iscrissi ad Agraria. Diventai giardiniere. Quando mio padre morì presi il suo posto. Oggi sono il Custode. Gliel’ha detto, la Signora?» Croda sorrise guardando fisso davanti a sé. Nel frattempo l’edicola, il fioraio e il panificio avevano tirato giù le serrande. Le famiglie erano scomparse. Si sentiva soltanto il cigolio di un’altalena. Allora, tra le siepi, comparve una figura – la stessa che avevo notato alla finestra della Villa. Com’era apparsa si ritirò. Per via del cambio di luce, certo. Con l’avanzare del crepuscolo, le ombre dei bossi s’erano allungate sotto la spinta di un vento gelido.

«Lei pensa davvero che quella di Buzzati fosse finzione? Che fosse, che so, fantasia?»

«Che intende, scusi?»

«Vuol farmi credere che non ha appena visto anche lei –» chiese, puntando d’improvviso il bastone come un rabdomante.

«Non la seguo, abbia pazienza.»

«Mi segua, invece. Le faccio vedere,» disse, alzandosi con sorprendente agilità.

Tornammo alla Villa. La facciata pareva ora verniciata di viola scuro. Croda estrasse una lunga chiave da una tasca del cappotto. Aprì il cancello. Le ombre in fuga s’erano aggrappate ai contorni delle finestre, deformandoli come occhiaie. I comignoli erano le corna di una maschera diabolica.

Croda mi riscosse chiamandomi per nome. Come poteva conoscerlo? Lo vidi girare intorno alla magnolia – c’era ancora! Mastodontico altare verticale – e sparire in una porticina della Villa. Gli tenni dietro. L’ingresso rivelò un disimpegno odoroso di pietra umida. Solo una candela raccontava il contorno degli spazi e delle cose. Immobile vicino a un pendolo silenzioso e guasto, una figura emerse dall’ombra: la Signora del cancello – medesimi ricci, medesima corporatura. Mi vide e si tappò la bocca con le mani: ora erano ricoperte di macule, solcate da rughe profonde.

«Su,» disse Croda, il bastone già al primo gradino di una scala a chiocciola che scavava la sommità del granaio come la tana di un roditore.

Lo seguii. Superate due rampe varcai la soglia di un andito in legno. «Chiuda,» disse, «presto.» Faticai a udire la sua voce. Pareva giungere da un’altra parte – un altro piano.

«Come…?»

«Zitto. Guardi, ora. Veda.»

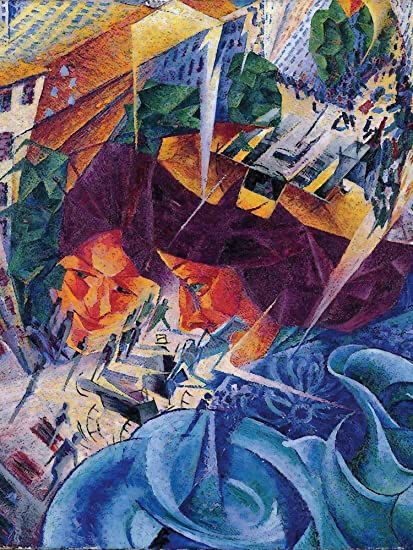

Nella stanza c’era uno scrittoio. Era occupato da una macchina per scrivere e una risma di fogli. Sotto l’unica finestra, poco più che una feritoia affacciata sul giardino, stava un sofà in velluto con lo schienale altissimo. Accanto c’era un cavalletto con pennelli e tavolozza. Dai vetri colava una luce azzurrognola che rischiarava ogni cosa. Mi accostai alla tela. Era incompleta: uno scorcio cittadino, piazza e porticato e, sulla destra, una creatura informe e trionfale a spezzare l’orizzonte. Il tratto mi parve inconfondibile: la sua Val Morel, impossibile e miracolosa. O certi incubi di Bosch, Il maestro del Giudizio universale.

Croda lasciò cadere il bastone e raddrizzò la schiena, sedendo allo scrittoio. Sollevate le braccia sospese le mani sulla Olivetti. Disse: «Eccolo.» Le dita iniziarono a battere sui tasti. Prima lentamente, poi più veloci. Il rumore, simile al ticchettio di un ordigno, si trasformò in una gragnuola di colpi. Quando anche l’ultimo rigo fu completo il foglio – come trovare le parole? – schizzò verso l’alto mentre un secondo volteggiava da sé nel rullo.

«Eccomi,» disse Croda. La voce era quella di un altro. «Non c’è differenza tra i piani. Il reale è fantastico. Il fantastico è reale. Solo la storia conta. Vedi!»

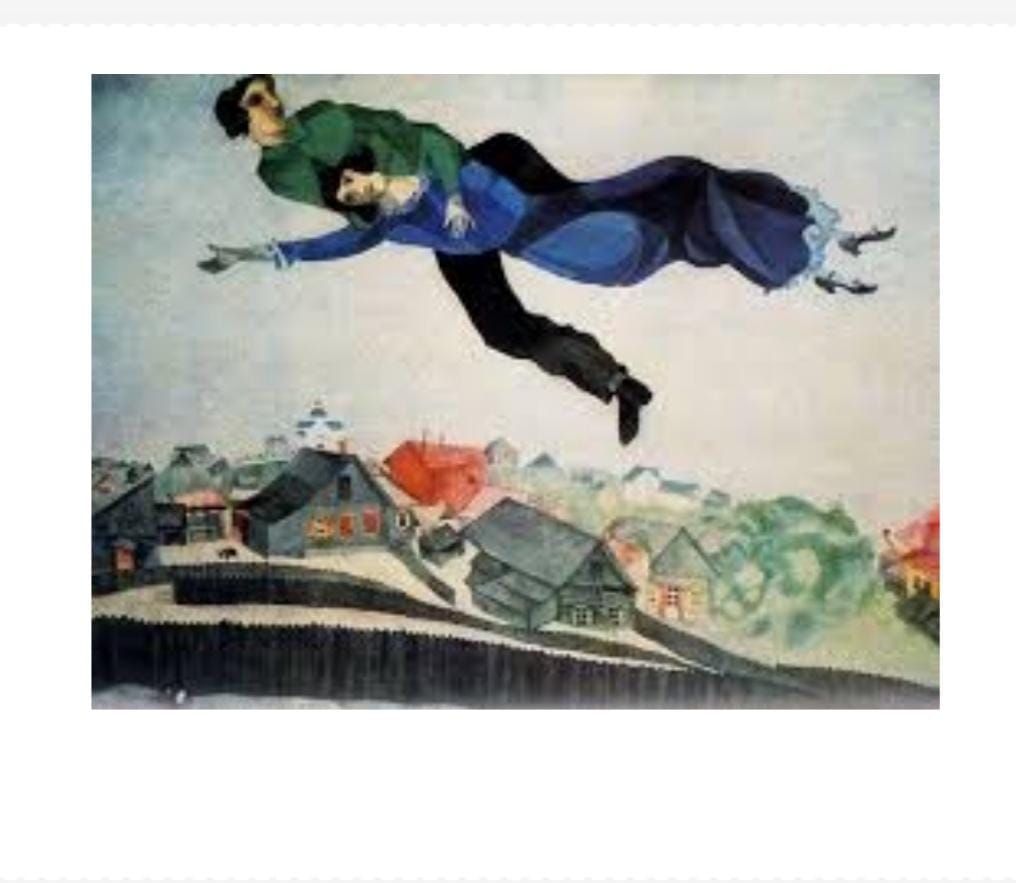

Alzai gli occhi ai vetri. Le tenebre avevano ceduto il posto a un etereo chiarore. In fondo al giardino, al cancello, c’era una persona. Alzò la destra in segno di saluto. Scosso, mi riconobbi all’arrivo nel gesto e nel volto. Ero io! Com’era possibile? Il tempo e lo spazio, frantumati nell’intelaiatura della finestra come in una tavola a fumetti, mi risucchiarono in vignette dissolventi.

C’era un giovane sottotenente appena divenuto ufficiale, Giovanni Drogo, assegnato a una misteriosa Fortezza nel deserto: la Bastiani. Partiva per affrontare il nemico più grande. Non la morte, bensì la paura di morire. C’era la distesa ordinata e dolorosa di 43 piccole bare che, come colombe, si sollevarono in cielo. Ospitavano i corpi degli esserini morti ad Albenga il 16 luglio 1947, quando l’imbarcazione che li portava in gita alla Gallinara s’inabissò. C’era l’architetto Antonio Dorigo che soffriva d’amore. Desiderava con le donne lo stesso rapporto di confidenza che aveva con gli amici ma, purtroppo, per lui le donne restavano enigmi insolubili. C’era un’onda possente come il fianco di una montagna. S’inarcava e s’abbatteva ininterrottamente dal 9 ottobre 1963, trascinando l’esistenza putrefatta degli abitanti della valle del Vajont. C’era Roberto Paudi, assessore in fuga dal Babau: un’entità color marmo nero, leggera e volubile come la nuvola d’un temporale. Era tornata a perseguitarlo dopo che le raffiche dei mitra di un plotone d’esecuzione l’avevano mandata gambe all’aria, con la pelle tesa del ventre rischiarata dalla luce della luna. Il maelstrom di storie evocava una tormenta d’anime in pena; calavano dalle creste dalla Gran Fermeda, là dove gli ultimi Re delle Favole si avviavano verso l’esilio; procedevano maestosi nel deserto del Kalahari, verso le nubi dell’eternità –

«Basta,» supplicò Croda. Il martellio dei tasti s’interruppe. Sul foglio restò una frase a metà, la finestra tornò nera e vuota. Mi ritrovai in ginocchio sulle assi del pavimento. Sentii Croda allontanare la sedia, urtare i pochi mobili, crollare sul sofà. La voce era di nuovo la sua: rotta, un sibilo. «Non ne posso più.»

Sentii schegge di legno sotto i palmi. Cercai di alzarmi. Rinunciai. Afferrai il bastone. «Non è che lei, per caso…? Non è che vuole aiutarmi a farla finire, questa storia?», sorrise Croda.

Mi voltai. Non c’era nessuno accanto a me. Né nella Villa, sotto la magnolia, oltre il vetro. E l’ombra della notte scendeva.