di Andrea Micalone

Ci sono David Foster Wallace, Karen Green, Zadie Smith e Jonathan Franzen (forse anche Nathan Englander e Jeffrey Eugenides, ma non ne sono certo) in un salone caldissimo di Capri. Tutti gli occhi puntati su un televisore. È il 95° di Italia-Australia, Mondiali 2006, e Totti sta per battere il rigore decisivo che porterà la nazionale ai quarti di finale. Come ricorderete tutti, niente cucchiai stavolta: un tiro deciso, ed è goal.

E questi quattro (forse più) numi della letteratura, lì, esplodono in un applauso di gioia (stanno tifando davvero? Non lo so. Forse imitano solo gli italiani presenti).

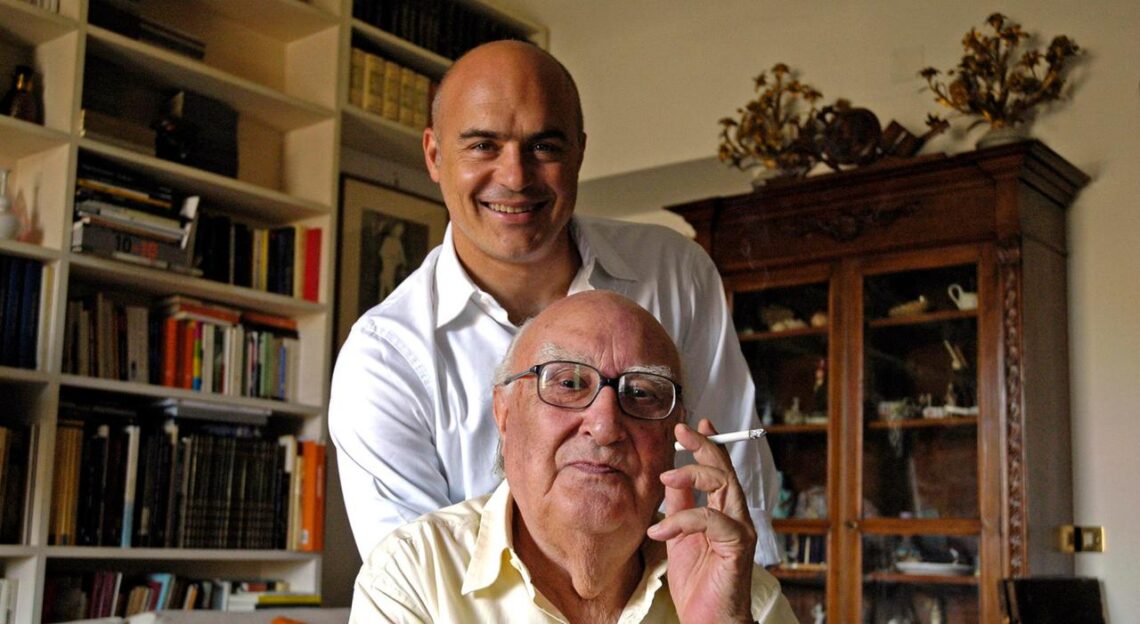

No, non si tratta dell’incipit di un qualche improbabile romanzo postmoderno in salsa partenopea. È accaduto davvero. Era il 26 giugno 2006, vale a dire esattamente quindici anni fa, si giocava appunto un altro ottavo decisivo per la storia della nostra nazionale, e D.F.W. per la prima e unica volta nella sua vita si trovava in Italia (sarebbe rimasto sino al 2 luglio, e poté vedere perciò anche Italia-Ucraina). A detta di Antonio Monda[1] fu Franzen a convincere l’amico, notoriamente spaventato dai viaggi in aereo, ad andare sino a Capri per parlare di letteratura. E, se ancora non doveste credere alla storia della partita, trovate il video di quell’esatto momento su YouTube, qui: https://youtu.be/UI2UnmEWfrw , e per esattezza intorno al minuto 7:05. Si scorge con chiarezza Zadie Smith, D.F.W. e la moglie Karen sono sicuramente tra i presenti, e il rapido spostamento dell’inquadratura permette di rintracciare Franzen per qualche attimo.

Sarei voluto essere lì?

Ovviamente.

Chi non lo avrebbe voluto?

Ma non potevo esserci (nel mio caso, allora avevo 15 anni, ed ero appena impattato in Pascal e Dostoevskij; mi mancavano ancora troppe letture per conoscere Wallace e gli altri).

Ora, però, questo mi è parso il periodo perfetto per rievocare quegli improbabili e assurdi momenti trascorsi da D.F.W. in Italia. E, soprattutto, ho pensato di cogliere l’occasione per scrivere alcune cose che mi premono da ormai troppo tempo su una “certa opera” di Wallace.

Sperando perciò di non apparirvi troppo presuntuoso[2], lascerò qui solo un brevissimo pensiero (o un giochino letterario, se così possiamo chiamarlo).

Partiamo allora da questo: D.F.W. ritengo sia stato uno dei più grandi autori del secondo Novecento-primi Duemila[3]. In molti, invece, lo ritengono troppo difficile, troppo ossessionato dal quel modo di scrivere alla “guarda, mamma, senza mani!”, e anche troppo prolisso, con quelle note infinite che spezzettano i suoi testi in continuazione.

A me[4], invece, piace.

[1]Trovate il racconto dettagliato di quei giorni in questo articolo: https://napoli.repubblica.it/dettaglio/wallace-alla-prova-del-polpo-lo-scrittore-a-capri/1514334 .

[2]E volendo, anzi, evitare di esserlo in ogni modo. Ci tengo molto a questo.

Mi rendo conto che con un articolo del genere sarà comunque inevitabile apparire un po’ presuntuosetti, ma confido che il mio prenderne atto diminuisca parzialmente questa sensazione ai vostri occhi.

Inoltre, per ridurre ulteriormente la mia presunzione, colgo subito l’occasione per ringraziare alcune persone che sono state determinanti nella stesura di questo articolo-tributo-obbrobrio: e quindi grazie a Edoardo Nesi (traduttore del romanzo “Infinite Jest” dell’Edizione Einaudi in mio possesso) per avermi indicato alcuni link che mi sono risultati assai utili, grazie a Martina Testa per avermi dato il contatto di Matt Bucher, grazie a Matt Bucher per gli ottimi saggi che mi ha segnalato (trovate il tutto più giù), e infine, ultimi ma primi (per me), grazie a Sarah Shwaiki e Alessio Susi per avermi sostenuto con le loro traduzioni dell’inglese, lingua con cui ho un rapporto conflittuale.

[3]Non dico “il più grande” soltanto perché non ho letto tutti gli autori degli ultimi cinquant’anni. Ho dei limiti umani. Sono, però, assai tentato di dire lo stesso “il più grande”.

[4]Lo annovero tra i tre grandi scrittori che mi hanno cambiato la vita: Pascal [pur essendo lui profondamente cristiano e credente, attivò in me, a 15 anni, tutte quelle accese e pressanti riflessioni che, ironicamente, mi hanno poi condotto a un ateismo problematico], Dostoevskij [sempre a 15 anni, mi fece invece comprendere che anche io sono un potenziale assassino. Ciò è accaduto quando, seguendo le vicissitudini di Raskol’nikov, ho pensato che il personaggio fosse costretto ad ammazzare le due donne, e l’ho pensato (questo è il punto focale della mia epifania) prima che Raskol’nikov lo facesse per davvero (se mi fossi trovato, nella realtà, al suo posto, credo che avrei agito anche in modo più efferato). E se “Delitto e Castigo” non ha fatto lo stesso effetto su di voi, allora ho paura di voi: ciò vuol dire, infatti, che non siete coscienti di essere potenzialmente pericolosi, e ciò vi rende estremamente pericolosi] e (appunto) D.F.W [che mi ha sconvolto molto più tardi: intorno ai 25 anni.

Nell’istante in cui conclusi la prima lettura di “Infinite Jest” compresi infatti che avevo tra le mani il libro di un genio.

Sin da quando lo terminai quella prima volta, però, mi parve anche lampante una chiave di lettura dell’intero romanzo che, nonostante la sua “ovvietà” (per me), non ho mai ritrovato altrove, espressa da qualcun altro (o, quantomeno, non nei miei stessi termini; in una nota successiva riporto comunque i saggi che hanno visioni più vicine alle mie). Non posso però escludere categoricamente, come ovvio, che la mia “chiave di lettura” sia già stata affrontata e sviscerata altrove (e che mi sia semplicemente sfuggito il saggio che la affronta). Se dunque qualcuno fosse informato meglio di me al riguardo, e se questa “chiave” è roba vecchia, nota e arcinota agli esperti, sarei ben contento se quel qualcuno me lo facesse sapere. Quantomeno mi sentirei così un po’ meno solo nelle mie riflessioni (leggasi: pippe mentali).

Ma, nel dubbio, ecco a voi la “chiave di lettura” a me parsa lampante.

Innanzitutto partiamo da un facile presupposto: “Infinite Jest” si intitola “Infinite Jest”. Come noto, è questa una citazione tratta dall’Amleto di Shakespeare, traducibile all’incirca come “scherzo infinito”.

Ecco: qui, nel titolo, io credo ci sia già tutto.

Ma procediamo con calma. Quando si affronta questo romanzone di migliaia di pagine, non si riesce a comprendere subito dove l’autore (D.F.W.) voglia andare a parare. C’è un primo capitolo che si svolge molto tempo dopo l’intera vicenda, e il lettore lo affronta totalmente confuso, non capendoci, in pratica, nulla (immedesimandosi così nelle condizioni del povero Hal).

Poi, quando si entra nel vivo, le cose non vanno molto meglio. Ci sono infinite linee narrative, ma tutte rimangono sospese nel finale. Proprio nelle ultime pagine, infatti, quando sembra che debba verificarsi qualcosa di fondamentale, la storia si conclude. Senza alcuna spiegazione.

Ma…

Ma se a questo punto rileggeremo il primo capitolo, quello ambientato molto tempo dopo l’intera vicenda, ecco: BAM! L’illuminazione!

Nel primo capitolo (che tutti, noi lettori di “Infinite Jest”, abbiamo letto quando non sapevamo ancora nulla della storia, lo ripeto) ci vengono raccontate già le conclusioni degli snodi narrativi. Semplicemente, non le comprendiamo perché ci restano oltre 1200 pagine da leggere. Ma, lo ripeto per l’ennesima volta, se questo primo capitolo lo si legge dopo l’ultimo capitolo, si trasforma invece in un perfetto(?) epilogo.

Ma un epilogo di cosa?

Della storia vera e propria: ovvio.

Quale storia?

D.F.W. stesso, in un’intervista*, rivelò che nel testo lui aveva fornito ai lettori tutti gli indizi per ricostruire le parti mancanti (ma tra il dire e il fare…).

Fate attenzione adesso. L’intero romanzo è, in effetti, una lunghissima preparazione (un antefatto) alla vicenda vera e propria, e si conclude quando le cose stanno per iniziare. Il primo capitolo, invece, è l’epilogo, successivo a quando il tutto si è concluso.

E quindi?

Nel mezzo cosa c’è? Qual è la storia che viene delineata, accennata, promessa, premessa e conclusa, ma mai realmente narrata? Insomma, “Infinite Jest” è il lunghissimo prologo e l’epilogo di quale vicenda?

Vi do qualche indizio?

In esso, non troviamo forse un padre, morto in circostanze misteriose, che governava su un piccolo regno? E la madre non convive forse con lo zio del protagonista (non il fratello del padre, bensì il fratellastro della madre, ma ci siamo capiti)? Zio che, così facendo, ha preso proprio il controllo di questo regno? E siamo davvero sicuri che il padre del protagonista sia morto nella maniera in cui tutti dicono (se leggiamo con attenzione, scopriamo sempre nel primo capitolo, “l’epilogo”, e per precisione a pag.20 – mi baso sull’Edizione 2016 Einaudi, tradotta da Edoardo Nesi – che Hal e Donald Gately riesumano alla “fine di tutto” la testa di James Orin Incandenza, e dunque diventa evidente che la Cicogna Matta non può essersi suicidata nel modo in cui tutti ricordano; non può, difatti, essersi fatta esplodere la testa nel microonde, se poi quella testa è ancora esistente**; e, domanda conseguente, cosa è esploso allora nel microonde? Possiamo supporre un pollo, o qualcosa di simile, il che spiegherebbe alla perfezione il “profumino delizioso” che avverte Hal nel momento in cui ritrova il corpo del padre, e che gli mette una gran fame, scatenando in lui poderosi sensi di colpa; e il ritrovamento del cranio di Lui in Persona è ribadito anche nel sogno premonitorio di Don Gately, a pag. 1122 – Ed. 2016 Einaudi – in cui, si aggiunge, che proprio in esso, cioè nel cranio, è stato nascosto qualcosa di fondamentale per un’emergenza continentale: quasi sicuramente la Copia Master dell’Intrattenimento, però già trafugata; certo: è anche vero che i poteri di James Incandenza in forma di spettro sono molto vasti, – grazie forse anche all’aiuto di Lyle – dato che James parrebbe capace di inchiodare di notte un letto sul soffitto senza che nessun occupante della stanza se ne accorga, e questo potrebbe voler dire che non ci sia stato un vero assassinio, ma che sia stata la Cicogna Triste stessa a mettere in piedi un assassinio-suicidio del proprio corpo, tramite i poteri preternaturali acquisiti)? E il protagonista non è forse il figlio di quel padre, e perciò potenziale successore a capo del regno, il cui ruolo è stato momentaneamente preso dallo zio (dato che Orin, il Primogenito, è andato via, mentre Mario, essendo figlio di Tavis, non ha diritti sul “trono”)? E, alla fine, il padre morto in circostanze non del tutto normali, per non ridire misteriose, non appare appunto in forma di spettro (non direttamente al figlio, ma non dobbiamo neppure dimenticare che questa è una riscrittura moderna, e perciò Hal, razionale com’è, non crede certo nei fantasmi; a dire il vero, vede un volto nella propria stanza, di notte, ma lo respinge come un sogno orribile; è dunque realistico pensare che lo spettro del padre debba cercare di rivelarglisi per mezzo di altri, meno scettici di lui; ed è altrettanto vero che nell’Amleto i primi a vedere lo spettro del Re sono Francesco, Marcello, Bernardo e Orazio, e forse Ortho Stice “Il Tenebra”, Pemulis, Don Gately – che, però, potrebbe anche impersonare Laerte, data la sua particolare vicinanza a Joelle, e alle strane parole “in sogno” che lo spettro gli rivolge e che Gately non riconosce come proprie – e un quarto a scelta tra i compagni di Hal sono la loro trasposizione moderna)? E Povero Tony Krause non ricorda nel nome, e in un certo senso anche nella sua buffa presenza e nel suo destino drammatico, il Povero Yorick? E, ancora, Joelle Van Dyne-Madame Psychosis, nel suo strano amore per Orin e nella sua follia, non ci ricorda una certa Ofelia (su questo punto, non dimentichiamoci della curiosa vicinanza tra lei e Don Gately – possibile Laerte, come dicevo in precedenza, e perciò possibile trasposizione teorica del fratello di lei – e non dimentichiamo neppure che in un sogno Don Gately la sovrappone alla vecchia signora Wayte, morta suicida; e, del resto, la stessa Joelle è in odore di suicidio)? E mentre avviene tutto quel che sappiamo, non è in corso una guerra per uno spicchio irrisorio di terra, che coinvolge tutti i personaggi, pur rimanendo una problematica “secondaria” (ONAN, DuPlessis e ANTI-ONAN, Les Assassins des Fauteuils Rollents eccetera eccetera, che quindi corrisponderebbero al regno danese, Fortebraccio padre, Fortebraccio figlio eccetera eccetera)? E Hal in persona, a pag.1080 – Ed. 2016 Einaudi -, non si domanda se Amleto in fondo non finga di fingere, e non sia invece pazzo per davvero (come avverrà appunto ad Hal stesso, a giudicare dal primo capitolo)?

E, come ulteriore elemento (se già tutto questo non vi bastasse), ci stiamo forse dimenticando come si intitola il romanzo e da quale opera siano state riprese quelle due parole: “Infinite Jest”?

Ormai, se mi avete seguito, avrete anche capito a cosa alludo.

La mia “chiave di lettura”, che è in realtà una domanda o una proposta, è: il romanzo di D.F.W. non è forse un enorme contorno dell’Amleto? Non una “semplice” riscrittura dell’opera shakespeariana (come è già stato supposto spesso – rivedi note), dunque, ma solo il suo “confine”, simile al frattale di Sierpinski (paragone non casuale, caro a Wallace: si veda al riguardo l’intervista fattagli da Michael Silverblatt, Bookworm 1996), che ha appunto perimetro infinito e area nulla? E che insomma il romanzo non riscrive davvero l’opera in sé, ma ne crea una cornice di dimensioni colossali, che gira e rigira sulla vicenda, come un maelstrom, ma che poi non arriva mai al vero punto della vicenda stessa? E, al contempo, grazie alle sue innumerevoli voci e storie che si accavallano, non è in realtà anche la “Storia dei Figuranti di Amleto”, cioè di tutti coloro che di solito, in una narrazione standard, rimangono sullo sfondo, e che qui invece vengono in prima linea e si confondono costantemente con i protagonisti (proprio come sognava di fare lo spettro James Incandenza nei suoi film, e come spiega bene nelle pagine 1003-1004 – Ed. 2016 Einaudi)? Non è, in conclusione, uno “scherzo infinito” che è sempre lì lì, sul punto di riraccontarci l’Amleto, pronto per rimostrarcelo in una chiave moderna, ma che poi, sul più bello, lascia tutto alla nostra immaginazione?

E, se le cose stanno davvero in questo modo, allora James Incandenza è stato realmente assassinato? O, quantomeno, è stato spinto a un suicidio improbabile (svoltosi con modalità ancor più complicate di quelle note ai più)? E se sì, da chi?

…

Certo, ci sono questioni che sembrano rendere problematica la mia chiave di lettura.

Innanzitutto è d’obbligo dichiarare che “Infinite Jest” potrebbe essere anche ciò che ho detto, ma è lampante che sia al contempo molto altro. Ad esempio, balza subito agli occhi il fatto che non vi sia solo Amleto, ma che i figli in ballo nella vicenda siano ben tre: Orin, Hal e Mario. Su questo punto, però, è bene far notare che già altri*** hanno rilevato un ulteriore parallelo molto curioso, e cioè quello con “I fratelli Karamazov” (citati a puntino, nel romanzo stesso, a pag.1164 – Ed.2016 Einaudi). In una simile ottica sovrapporre Hal a Ivan (con la sua razionalità estrema e la sua possibile visione del volto del male nella stanza, di notte), e Orin a Dimitri (con il suo rapporto di dipendenza complicata dalle donne, e con il triangolo amoroso “Orin-James-Joelle” che ripete quasi alla perfezione quello “Dimitri-Padre Karamazov-Grushenka” – anche se il rapporto tra James e Joelle forse è stato solo artistico, e quello sentimentale, seppur sempre sospettato, non è mai stato consumato; e non si può neppure ignorare che Orin è indubitabilmente anche il protagonista di “1984” di Orwell, e che il suo grido finale: “Fatelo a lei!” lascia pochissimi dubbi), e soprattutto Mario ad Aleksej (con la sua bontà estrema, disumana e in un certo senso, neanche troppo figurato, patologica), risulta sostanzialmente facile.

Questo però apre un ennesimo campo di indagine, e cioè: chi è Smerdjakov?

Ne “I fratelli Karamazov” è proprio quest’ultimo, quarto figlio illegittimo, ad aver ucciso il padre. E dunque torniamo sempre lì: c’è forse un quarto figlio illegittimo che può aver ammazzato James Incandenza? Su questo punto (e anche sugli altri, lo ammetto) non ho risposte certe, ma avanzo un’ulteriore e semplice ipotesi sul nome del potenziale assassino: Don Gately mi pare assai sospetto. Innanzitutto, infatti, ci si deve porre la domanda più semplice: se non si conoscono l’un l’altro, perché la Cicogna Matta gli appare in forma di spettro? E poi, se a pag. 20, come sappiamo, ci viene detto che Hal e Don Gately ritrovano il teschio di Lui in Persona, come sapevano che era sepolto lì (ovunque fosse; non per forza assieme al corpo, anzi… difficilmente nello stesso luogo del corpo)? E concludendo, in entrambi i sensi, al termine del romanzo ci viene raccontato dell’ultimo drammatico black-out mentale della carriera di tossicodipendente di Don Gately: ma cosa ha fatto lui in quelle lunghe ore di non consapevolezza? Non possiamo certo dimenticare quante volte nel testo ci è stato ripetuto che quelli come lui sono in grado di commettere atti senza neppure ricordarsene, come avvenne nel caso di Guillame DuPlessis. Atti di cui c’è da pentirsi, s’intende.

Se ci sono esperti molto più esperti di me****, sarei ben felice di sapere cosa pensano al riguardo.

E, lo ripeto, se tutto questo è stato già detto, e studiato, e analizzato altrove, vi prego di farmelo sapere, così che possa leggere e approfondire la questione.

Certo: che tutto questo sia vero o meno, D.F.W. rimane comunque un genio].

Credo sia (D.F.W.) l’unico autore che mi abbia mai fatto pensare: “Io non raggiungerò mai una simile vetta d’intelligenza. Tutto questo è fisiologicamente impossibile da attuare per i miei neuroni”. Il che, probabilmente, vi farà sorgere la domanda: “ti ritieni invece capace di scrivere allo stesso livello di Pascal e Dostoevskij?”

La questione sembra così poter andare a intaccare l’umiltà che dicevo (all’inizio del testo) di voler preservare. Ora, però, vi spiego.

Ebbene: no.

Al momento, sono ben lontano dalle capacità di scrittura di un Pascal o di un Dostoevskij, ma credo che le loro abilità, seppur grandissime, rientrino ancora in un confine, per così dire, umano. Erano geni, senza dubbio, ma nelle loro parole ho sempre percepito una profonda umanità (appunto), una parte di tutti noi, un afflato comune, seppur espresso in maniera sublime. In parole povere, se tutti vivessimo abbastanza a lungo, e fossimo dotati di grandissima intelligenza, e ripercorressimo gli stessi passi di quei due autori, credo che potremmo arrivare a comporre opere molto simili alle loro.

D.F.W. invece non mi rende la stessa sensazione. Mi pare, al contrario, che il suo intelletto toccasse vette inaccessibili al 99% degli uomini. Insomma, credo che se tutti noi vivessimo abbastanza a lungo, e fossimo dotati di grandissima intelligenza, e ripercorressimo gli stessi passi di D.F.W., comunque non saremmo ancora in grado di comporre opere paragonabili alle sue. E questo, forse, perché lui era dotato di un talento innato irraggiungibile.

Il che, sia altrettanto chiaro, non significa che ritengo D.F.W. una sorta di divinità disumana, assisa su un’isola di sapienza al centro di un oceano di serietà. Wallace, in realtà, sapeva essere profondamente umano e divertente. In effetti, basta rivedere proprio quel breve video che ho segnalato all’inizio di questo articolo e che racconta i suoi giorni a Capri. È evidente che abbiamo dinanzi un uomo che sa ridere e giocare con il pubblico, che sa godersi (o almeno ci prova) una partita di uno sport che non conosce, e che si agita persino in modo volutamente goffo e buffo, ad un certo punto (quando sono in giro, per le strade di Capri), solo per strappare un sorriso a Zadie Smith. Eppure, nonostante questo, ogni suo discorso, anche il più semplice, sembra sempre essere permeato, quasi ingabbiato, in una riflessione costante, non triste (o non per forza tale), ma inevitabilmente profonda. E, lo ripeto, credo appunto che ciò fosse dovuto al suo talento innato, continuo e del tutto connaturato al suo io.

Certo, mi rendo conto di quanto tutto quest’ultimo discorso sia confuso ed effimero. Si basa, in effetti, su semplici sensazioni personali, e non può essere avvalorato o dimostrato in alcun modo.

Ciò non toglie, però, che io lo pensi.

*Live Online with David Foster Wallace, 17-5-1996

**Non sono certo il primo ad aver notato ciò, e al riguardo vi sono altre possibili interpretazioni, come quelle espresse qui:

1: http://www.aaronsw.com/weblog/ijend

2: https://www.reddit.com/r/InfiniteJest/comments/6qbaq9/can_any_clear_up_my_confusion_about_jois_head/

3: https://engagedscholarship.csuohio.edu/etdarchive/846/ e tutta la sua bibliografia (andatevela a vedere, perché ricopiarne buona parte qui sotto è un lavoraccio che evito di sobbarcarmi – e no, non farò copia-incolla, cari lettori; andate a leggere davvero, per una buona volta).

Come noterete, per quanto riguarda soprattutto il parallelo tra Amleto e Infinite Jest, vi sono vari saggi che affrontano la questione in “forma teorica”, per così dire. Sino ad oggi, però, non ho trovato nessuno che ritenga questa vicinanza tra i due testi fondamentale per comprendere la trama stessa di Infinite Jest, e ci si limita invece, sempre, a un affiancamento solo teorico e concettuale.

***“The Brothers Incandenza: Translating Ideology in Fyodor Dostoevsky’s The Brothers Karamazov and David Foster Wallace’s Infinite Jest” – Timothy Jacobs – Texas Studies in Literature and Language – University of Texas Press.

****In fondo sono soltanto un semplice lettore, io.

Tutto questo, per me, è innanzitutto un gioco (ma un gioco serissimo, come la letteratura aspira sempre a essere; e anche per questo non ho utilizzato neanche un “Sic” all’interno di un simile articolo: altrimenti poi il gioco sarebbe risultato troppo semplice da cogliere).