di Andrea Micalone

In questo pezzo parlerò anche dell’Ulisse di Joyce, ve lo prometto. Abbiate però solo un attimo di pazienza e seguitemi.

Quando la letteratura, e l’arte in generale, iniziano ad aumentare il proprio livello di difficoltà in modo esponenziale, si rischia sempre di arrivare infine a quel limite estremo che David Foster Wallace chiamava la scrittura alla “guarda mamma, senza mani!”. Cosa Wallace intendesse dire con ciò è abbastanza evidente: una scrittura imperniata così tanto sul puro stile, sul puro esercizio intellettuale e sull’estremizzazione dello “sperimentalismo intelligente” (concedetemi questa definizione), da rischiar di diventare un mero tentativo da parte dell’autore di mettersi in mostra. Forse D.F.W. si logorava troppo su simili problematiche, e dimenticava un altro principio sacrosanto: quello secondo cui ogni artista, e ogni essere umano in generale, compone, scrive e fa ciò che gli pare; è però innegabile che un’arte troppo impegnata a mostrare quanto sia brava ad andare in bicicletta senza mani, rischia davvero di diventare un’arte un po’ vana, e sarà perciò sempre a sull’orlo dell’essere definita “inutile”.

Lo so. A ben pensarci, tutta l’arte è inutile (qui non invento nulla; sono concetti vecchiotti). Possiamo dire che l’arte ci accresce spiritualmente, ci faccia apprendere l’empatia, ci riempia di cultura e mille altre cose diverse, ma non è detto che sia così. Ciò può valere in alcuni casi, e in molti casi vale, senza dubbio, ma è palese che non valga in tutti i casi; e se non vale in tutti i casi, allora la sua presunta “utilità” non è un concetto assoluto e indiscutibile.

Ma sto divagando (sì, vi prometto che arriveremo a Joyce. Portate pazienza. Del resto, se state leggendo questo testo, dovreste essere lettori forti, muscolosi, con le vene a fior di pelle sulle tempie e sulle braccia, dato il gran numero di mattoni che reggete abitualmente; e perciò sarete abituati a testi ben più impegnativi di questo; quindi, lo ripeto, portate ancora un po’ di pazienza).

A qualsiasi cosa serva l’arte (ammesso che serva), ciò che invece è indubbio è il modo in cui essa comunica: utilizzando parole, simboli, immagini, suoni. E questi elementi, in modi più o meno complicati, son sempre combinati tra loro, e questa loro combinazione suscita in noi tutti quegli effetti che ben conosciamo. Quante volte abbiamo sentito ripetere che non è il contenuto in sé a determinare la qualità di un’opera, ma sono invece la maniera e la forma e lo stile con cui essa è concepita a determinarla? Questo pare lampante a chiunque non sia vissuto sul pianeta Marte negli ultimi diecimila anni. Quando diciamo di un libro o di una canzone che sono banali, non ci riferiamo infatti al tema, ma al modo in cui il tema è stato affrontato dall’artista. Una canzone d’amore può essere un’orrida filastrocca smielata o un capolavoro immortale: dipende dallo stile e dalla struttura, e non dal tema in sé dell’amore.

E se sono la forma e lo stile a essere determinanti, ecco quindi che arriviamo al punto focale che volevo raggiungere: quando forma e stile diventano, per così dire, eccessivi? Quando si passa dal “bello stile” al “guarda mamma, senza mani”?

Se ciò che ho detto sinora vi sembra molto opinabile, sappiate che andremo solo peggiorando. Ho sempre avuto infatti la sensazione che il limite tra il “giusto ed eccelso” e il “troppo” sia indefinibile in senso assoluto, e sia invece ben definibile in relazione alla cultura di ciascuno di noi.

Mi spiego: tutti abbiamo avuto una crescita culturale (si spera), e tutti abbiamo avuto un libro che prima ci era parso illeggibile e che poi ci ha conquistati. Nel mio caso è stato soprattutto il Faust di Goethe (studiato all’università con abissale noia, e riletto invece due anni dopo con passione bruciante). Ognuno, comunque, pensi adesso al proprio testo prima odiato (o quantomeno indifferente) e poi amato.

Ecco.

Il testo in esame non è mai mutato. Ciò che è mutato tra la prima e la seconda (o la terza, o la quarta, ecc.) lettura eravamo noi stessi. Il nostro cervello, che nel momento a) non era ancora pronto culturalmente, non riusciva ad appassionarsi, non possedeva letteralmente a livello biofisico i collegamenti neurali necessari per permettergli di gustarsi il suddetto testo, nel momento b) era invece pronto. E perciò, essendo pronto, nel momento b) quel testo ci ha aperto il cuore, “ha infranto il mare ghiacciato che è in noi”, e ci ha lasciati stupefatti.

Un simile evento, se siete lettori autentici, vi sarà capitato, e anche più di una volta.

Pensiamo dunque in quante occasioni abbiamo detto di un’opera: “è troppo intellettualoide, è un esercizio mentale fine a se stesso, è solo un complicatissimo castello di carte”, e quante volte poi tale pensiero è stato completamente capovolto.

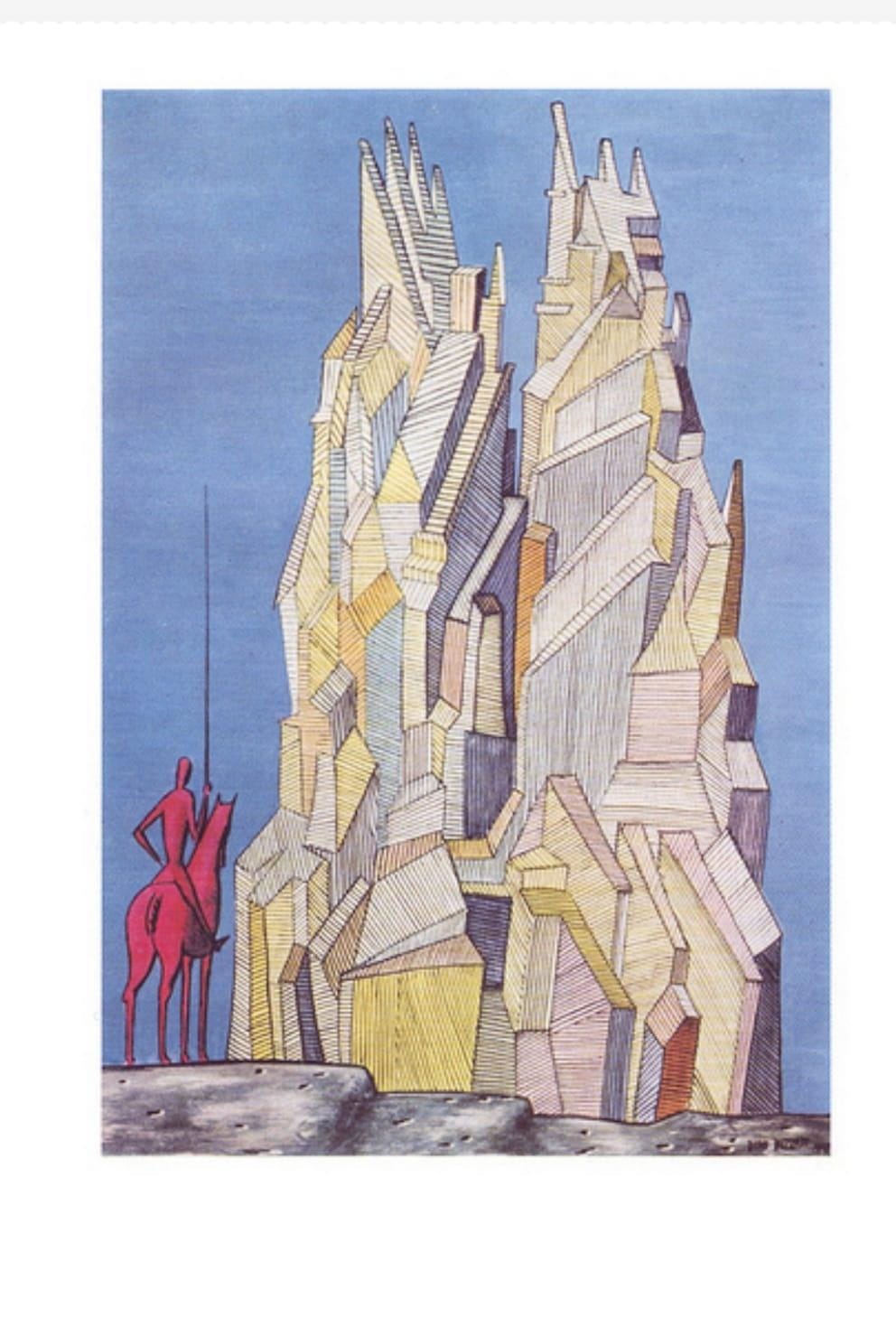

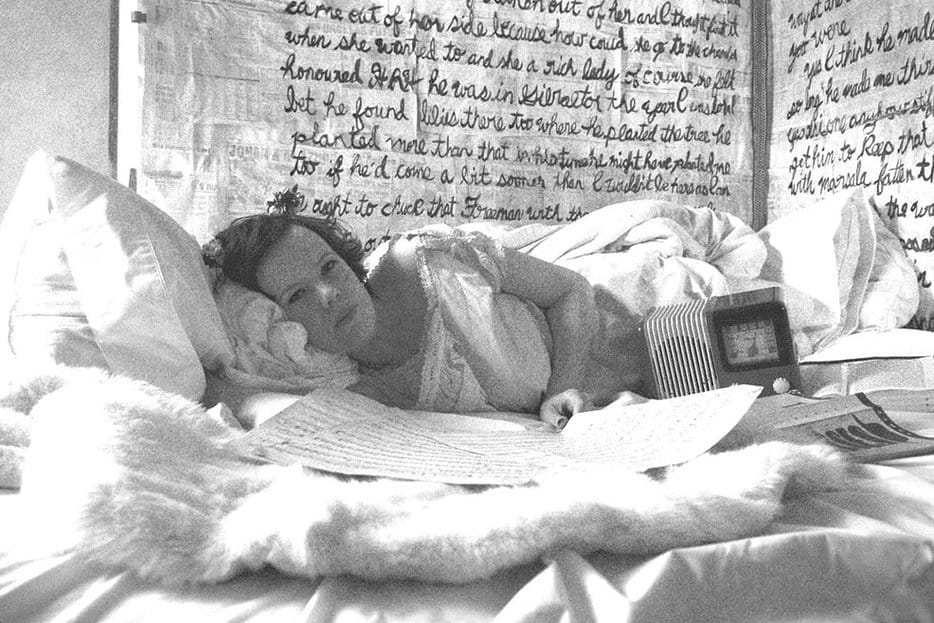

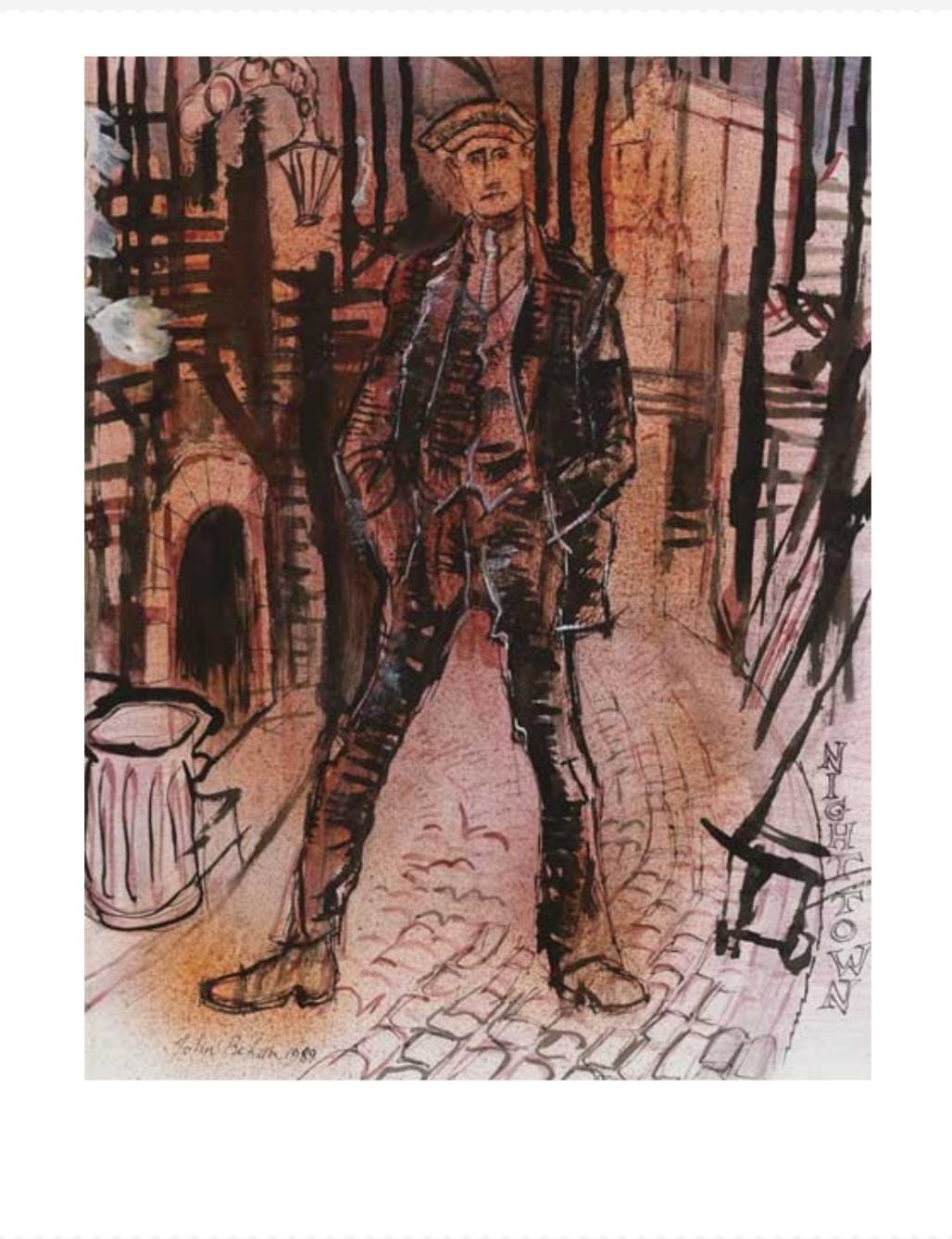

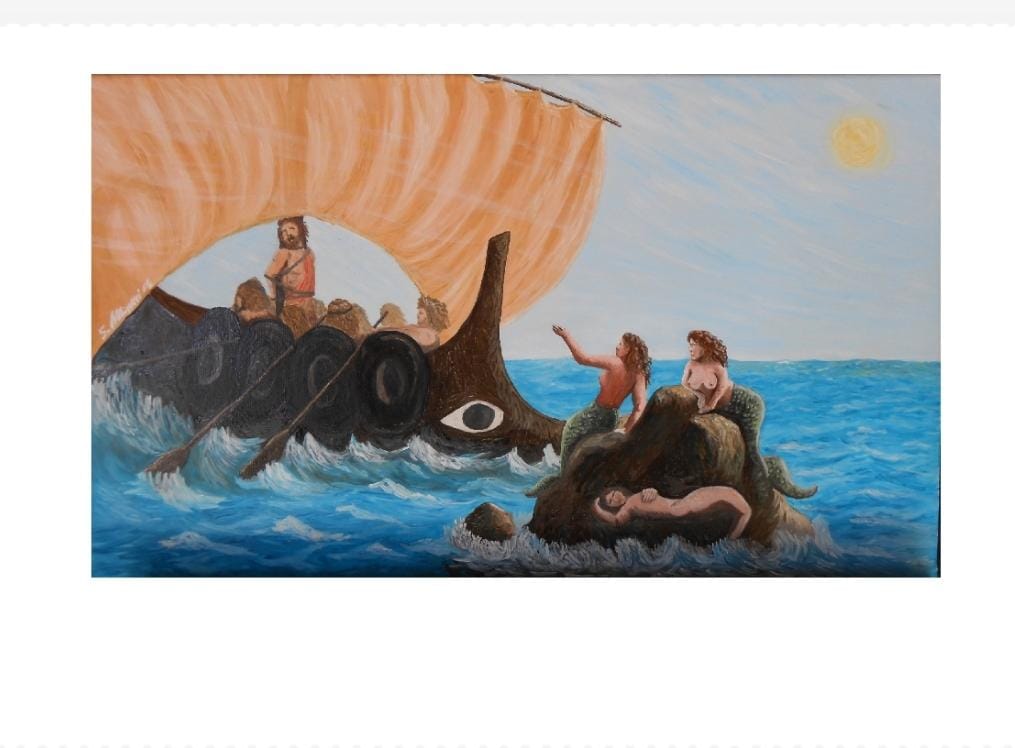

Ecco, arriviamo quindi all’Ulisse di Joyce (ve l’avevo promesso): il romanzo considerato “troppo di tutto” per eccellenza. Io, grazie al gruppo di Lettera Zero, ho avuto modo di leggere questo testo per la seconda volta. Nella prima occasione, ormai risalente a quasi dieci anni fa, avevo vissuto l’Ulisse in un tipico “momento A”: mi era parso tanto complesso e alla “guarda mamma, senza mani!”, da essere pressoché insopportabile. Ora, invece, che ho avuto modo di riaffrontarlo, accompagnato anche da lettori più ferrati di me, ho sentito finalmente un piacevole salto innanzi.

Metto però le mani avanti e vi deludo di nuovo: no, non sono arrivato al momento B. Non riesco ancora a considerare questo romanzo (se di romanzo si tratta) come uno dei miei preferiti, o come un’esperienza incredibilmente emozionante. In esso mi par di notare ancora quella montagna di esercizi di stile alla “guarda mamma, senza mani!”, solo che adesso li noto in piena consapevolezza di essere io ancora impegnato su un cammino. Il momento B dell’Ulisse, del resto, è una vetta tra le più alte della letteratura universale, un Everest dell’intelletto, e a volte lo scalatore deve semplicemente riconoscere che non ha ancora la capacità di arrivare in cima in piena consapevolezza.

L’Ulisse, lo sappiamo bene, è uno dei testi più famosi e probabilmente meno letti al mondo. Considerato universalmente “quasi illeggibile, o quantomeno noiosissimo”, è forse alla pari di Proust, e superato solo da Finnegans Wake, in questa improbabile classifica. In tantissimi lo vedono come uno scoglio eccessivo, e io stesso ero uno di quelli.

Tornando alla metafora dello scalatore, a volte ti sorge quindi il dubbio se serva davvero a qualcosa giungere su una simile vetta. In fondo, non è solo per dimostrare a se stessi che lo si può e lo si sa fare? Se il testo è (e lo è) un mastodontico esercizio di stile, leggerlo non è di conseguenza un mastodontico esercizio di lettura?

Mi pongo queste domande, e non nego che sino a non troppo tempo fa mi davo anche risposte affermative.

Poi, però, proprio al termine di questa seconda lettura, mi è tornato appunto in mente il Faust. Anche quello mi parve, in un primo tempo, di una complessità desueta ed eccessiva, eppure adesso lo considero tra le opere da me più amate. Mi emoziona enormemente (il che, si sarà inteso, per me è tutto in un testo letterario).

E allora mi sono domandato se non sia semplicemente vero che io mi considero un cervello fatto e finito (quantomeno come lettore), nel pieno del suo momento B, e invece non è così. Forse il lettore-scalatore in principio guarda al proprio Everest, e la cima si perde persino tra le nubi: non è neanche del tutto sicuro che esista. Allora dice a se stesso che chi sostiene di aver raggiunto tale sommità, stia in realtà vantandosi di una propria capacità, e che quella cima, se esiste, non può aver niente di troppo sublime. Poi, però, ritenti la scalata, sali più su, e finalmente vedi la cima, ma ti accorgi che è ancora troppo in là, troppo distante; eppure inizi a gustarti molto meglio alcuni momenti del tragitto, senti brillare alcuni capitoli che prima ti erano passati addosso come l’acqua, mentre ora avverti unti come l’olio. Ti hanno lasciato addosso qualcosa.

Il ragionamento che ne consegue vi sarà ormai evidente: raggiungere la cima forse è davvero possibile. Del resto, già con altri obiettivi sai di averlo fatto in precedenza. Forse è solo questione di tempo, di esercizio di lettura, e di far combaciare tutti i contatti neurali necessari allo scopo.

E allora?

Allora potresti accorgerti che l’Ulisse non è soltanto un esercizio di stile alla “guarda mamma, senza mani”, ma molto di più. Certo, vi è anche una megalitica presenza di virtuosismo, sarebbe assurdo negarlo, ma, a ben pensarci, non è così per ogni opera d’arte? Nel momento stesso che un essere umano si mette in testa di fare una “cosa bella”, non vuole inevitabilmente anche mettersi in mostra?

E allora, così come so che il Faust, Infinite Jest, I Fratelli Karamazov, Alla ricerca del tempo perduto, Solenoide e così via, sono colmi di virtuosismi, so anche che, se impari a conoscerli (i testi, ma anche i virtuosismi stessi), ti possono colmare di bellezza. E quindi chissà: può valere lo stesso (anzi: vale lo stesso) per l’Ulisse.

La cima c’è. Lo scalatore deve solo aver pazienza, e farsi crescere i muscoli necessari per raggiungerla. E se non li ha ancora, questi muscoli, deve smetterla di dire che la cima è acerba.

Ecco: questo, più che altro, è un promemoria per me stesso.