di Umberto Mentana

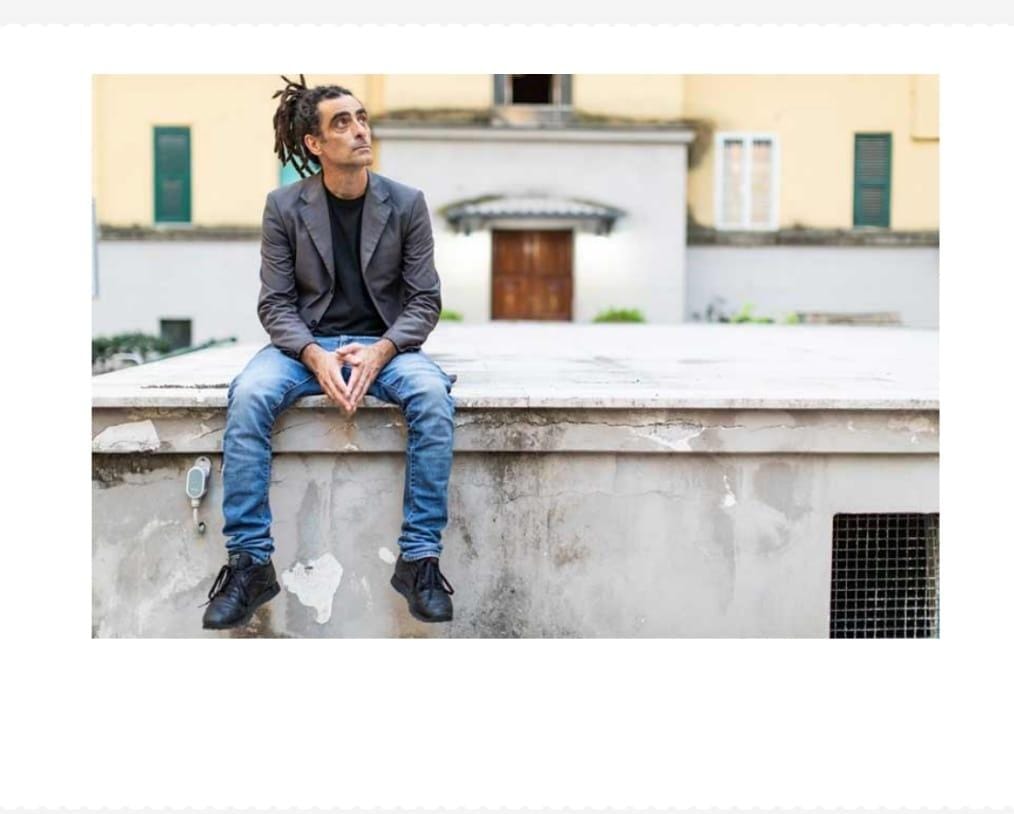

Giuseppe Petrilli è nato a Lucera (Fg) nel 1970 dove vive e lavora. La sua attività artistica si sviluppa in una doppia produzione, tra arte figurativa e fotografia. In particolare la serie erotica “Piante Carnivore” è il risultato di una personale ricerca volta a trovare la giusta alchimia tra il gesto artistico più classico, il disegno, e le nuove tecniche digitali, al fine di utilizzare e sviluppare le numerose soluzioni espressive che esse offrono. Ha partecipato a diverse mostre collettive e personali a Miami, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Montreal, Berlino, Zurigo, Roma, Milano, Firenze, Verona, Napoli, Salerno, Catania, Bari, Lecce, Taranto, Foggia.

Giuseppe Petrilli e io condividiamo le origini, siamo entrambi lucerini e questo per noi è stato spesso motivo di confronto. La nostra affinità va però oltre. Da sempre, infatti, sono affascinato dalla sua Arte Erotica che è mutaforme, provocatoria, trasgressiva ed estremamente poetica e sinceramente interessato a comprendere i meccanismi che la muovono. In passato ho avuto la possibilità, e la fortuna, di realizzare con lui un progetto di illustrazione dedicato alla Valentina di Crepax, basato su un mio racconto. Da qui il titolo Oplà_A Tribute to a Valentina. (https://www.frammentirivista.it/cara-valentina-il-tempo-non-fa-il-suo-dovere/). Così, quando ho appreso che in questi giorni è stata pubblicata una fanzine dedicata interamente alla sua produzione fotografica, edita da CAVIE PROJECT (https://www.instagram.com/cavie_project/)

ho ritenuto importante, condurvi nello “studio dell’artista. Cavie Project è il nome del collettivo di editoria indipendente nato a Milano. Paolo Coppolella e Milo Mussini, i due fondatori, hanno deciso di dedicare un intero numero ad una selezione di scatti provocatori di Giuseppe con il titolo, anche questo provocatorio, “Falla tu l’erotica a Foggia”. I due editori tengono a specificare però che: “Il titolo ha un senso ironico, è come per dire la provincia è viva, viva la provincia! Non ha un’accezione denigratoria, anzi tutt’altro. Giuseppe ci vive e lavora lì e il fatto che degli editori di Milano come noi vogliano collaborare e sviluppare un progetto con lui è una cosa bella anche per il territorio ma è un modo per parlare in modo positivo della provincia.”

Di seguito vi riporto la mia lunga chiacchierata con Giuseppe, decisamente informale, rilassata e rock and roll.

U.M. Insomma, Giuseppe. Come e dove sta andando questa fanzine?

G.P. Di sicuro c’è molto entusiasmo da parte di Paolo e Milo, i due editori. Tant’è che di solito per CAVIE si stampano trenta copie a tiratura limitata e invece per la mia hanno fatto un’eccezione, partendo da una tiratura di cinquanta copie. Io stesso ho dedicato molta dedizione per questa fanzine, soprattutto perché si tratta della mia prima pubblicazione fotografica. Quindi ho inviato a CAVIE all’inizio un bel po’ di scatti, più di un centinaio, anche foto molto vecchie. E non ho voluto interferire nella scelta di cosa doveva esserci e cosa no nella pubblicazione finale. Dopodiché loro hanno scelto le prime sessanta fotografie ed infine le trenta finali che sono finite in pubblicazione; il principio scelto da Paolo e Milo per la fanzine è stato quello di creare una sorta di racconto unitario, uno storytelling che attraversa tutte le pagine, insieme naturalmente alla continuità cromatica, un’altra scelta importante per la selezione delle opere.

U.M. Loro di Cavie Project trattano esclusivamente fotografia, giusto?

G.P. Sì, anche perché professionalmente appartengono al mondo della fotografia e il fatto di essere entrato con la Fotografia in una realtà artistica qual è quella di Milano per me è una grande soddisfazione perché è molto complicato come contesto, a differenza dell’arte figurativa, con la quale è stato più facile essere introdotto in determinati ambienti. Il mondo dell’arte figurativa è più inclusivo secondo me, quello della fotografia lo è molto meno.

U.M. Questa cosa la riscontro anche io con il Fumetto e il Cinema. Con il primo ho avuto meno difficoltà a introdurmi e farmi conoscere.

G.P. Sì, ci sono dei circoletti, c’è molta competizione.

Sono molto contento perché quello di produrre una fanzine era uno dei miei progetti in cantiere, ne ho una pronta che volevo autoprodurre o proporre ad una di queste case editrici che trattano fanzine e neanche a farlo apposta sono venuti loro da me.

U.M. Volevo chiederti, visto che la tua arte e il tuo nome sono sempre stati legati all’illustrazione e all’arte figurativa, come mai questo “passaggio” alla fotografia?

G.P. Il passaggio è stato molto naturale, nel senso che io ho sempre utilizzato la fotografia nelle mie opere, perché il mio obiettivo è ed è sempre stato realizzare le mie opere da zero, utilizzando sempre immagini esclusive come riferimenti. Quindi ho sempre usato la fotografia come medium per realizzare le immagini finali, come reference. E il passaggio perciò è stato naturale perché realizzando gli scatti certe volte mi rendevo conto che alcuni dovevano rimanere così e non essere trasformati in disegni o in dipinti. Ho iniziato così a pensare di fare una produzione parallela a quella figurativa formata da scatti fotografici. È nata così.

U.M. Perché dici che alcuni scatti devono rimanere “solo” fotografia e non essere trasformati in illustrazioni?

G.P. Ci sono alcuni scatti che hanno una forza espressiva, delle ombre, un contrasto tra chiari e scuri.. Ci sono delle foto che devono rimanere così, non riuscirei a ritrovare la stessa tensione ed energia incastonandola in un disegno. C’è una cosa che tengo particolarmente a precisare e cioè che io non mi ritengo un fotografo ma mi considero un creatore di immagini e per me la fotografia è un modo alternativo di disegnare. Il mio approccio alla foto è molto più istintivo che tecnico, anche se ho fatto dei corsi base di fotografia non ci tengo particolarmente ai costrutti tecnici come le regolazioni di ISO, il diaframma e così via. Mi piace più fare degli esperimenti strani con le luci, gli effetti. Mi piace sperimentare ogni aspetto perché, ribadisco, io sono un creatore di immagini e non un fotografo. Quello a cui anche tu facevi riferimento prima, ossia che il pubblico mi conosce più per l’arte figurativa che per le fotografia non nego che per me, ad un certo punto della mia carriera, è stato motivo di crisi. Mi sono sentito come un pesce fuor d’acqua, fino a qualche tempo fa, quando, nel 2020, ho dato vita ad un progetto in collaborazione Creo Gallery di Foggia e decidemmo di fare una mostra con opere di piccolo formato così da venderle anche ad un prezzo abbordabile per chiunque e in quell’occasione mi sono inventato questa nuova serie che ha unito la fotografia con la pittura: praticamente ho stampato delle mie foto in bianco e nero e le ho colorate a mano, si chiama Ex Voto ed ha riscosso molto successo, devo dire. Stava andando benissimo, era il Febbraio 2020 e avevamo intenzione di fare esperimenti interessanti, come fare interagire gli spettatori ma poi ovviamente c’è stato il lockdown e tutto si è bloccato. Quell’esperienza è rimasta sospesa nel limbo però ho sempre un pensiero di tornarci su.

Ritornando invece a quel mio “passaggio” fra arte figurativa e fotografia, c’è il fotografo praghese Jan Saudek che indirettamente mi aiutato in un certo senso a fare pace con me stesso, poiché anche lui è un artista in questo senso perché le sue fotografie le dipinge poi a mano e questa tecnica mi ha messo il cuore in pace. E il fatto che Cavie Project hanno voluto realizzare questa fanzine è la prova che sono sulla buona strada, è un grande piccolo traguardo per me!

U.M. Certo, alla fine quello di arrivare ad una pubblicazione che venga distribuita su un certo tipo di circuiti e in un certo tipo di realtà, principalmente come quella di Milano, molto attenta all’arte erotica, è motivo di orgoglio.

G.P. Senti, per me l’arte erotica è un processo nato vent’anni fa e che continua ad andare avanti. Ogni step raggiunto è importante, ogni traguardo nuovo è solo un passo per andare avanti, progredendo in altre direzioni. Io non sono uno a cui dire che in vent’anni ha fatto sempre le stesse cose, no. Io in vent’anni ho lavorato e creato sullo stesso genere ma mai le stesse cose, uso mille stili, mille tecniche, come il digitale, lapittura, la fotografia. Cerco sempre di diversificarmi.

U.M. E qual è secondo te il tuo racconto? Qual è il racconto globale che porti avanti nella tua arte, se lo sai?

G.P. Se qualcuno mi chiedesse, come spesso lo fanno, perché faccio arte erotica, mi andrebbe di rispondere per il gusto della provocazione. A me piace che la gente rimanga scandalizzata, di rompere un po’ le regole di una società un po’ ingessata come può essere la nostra. Forse adesso siamo un po’ più aperti ma vent’anni fa, più o meno nel 2006, la mia arte è stato un fulmine a ciel sereno. Ma anche io stesso non pensavo di intraprendere questa cosa, ho iniziato in maniera del tutto naturale con la serie Piante Carnivore ma non avrei mai avuto mai il coraggio di espormi, soprattutto in una realtà di provincia come la nostra, a Lucera. Ciononostante la mia prima mostra fu nel 2007 nell’ambito del Festival della Letteratura Mediterranea in città perché quell’anno il tema era l’eros. Quindi qualcuno sapeva di questa cosa che stavo facendo e mi chiese di realizzare una mostra e perciò fui anche fortunato perché entrai dalla “porta principale” perché, immagina, un Festival di letteratura è una cornice interessante. Devo dire tuttavia che ho sempre avuto ottimi riscontri, anche in zona, nonostante c’è chi mi dice: “Le tue cose mi piacciono molto ma non le metterei mai in casa”. Questo ragionamento lo posso capire magari sulle mie fotografie che sono molto esplicite ma non credo che i miei disegni siano più trasgressivi di quelli di un Milo Manara o anche di artisti classici, il nudo è sempre esistito e in varie forme. Questa è insomma un po’ la lettera scarlatta che mi porto dietro, però devo dire che ho sempre avuto degli ottimi riscontri.

U.M. Il rapporto con le modelle ha sempre affascinato un po’ tutti, ci racconti qualcosa?

G.P. Quando ho iniziato a fare Piante Carnivore ovviamente non c’erano modelle per me che posassero dal vivo, era impossibile trovare modelle che posassero nude vent’anni fa. Poi non esisteva neppure Facebook e i social in generale non esistevano.

U.M. Sì, è vero. C’era MySpace.

G.P. C’era MySpace e c’erano dei siti che potevano essere antesignani di Facebook, però di settore. Tipo, nell’arte c’era MySpace che era arte e musica ma anche Equilibriarte, che era un sito, non era fatto con chat ma c’erano forum dove poter entrare in contatto con altre artiste.

Le mie prime modelle infatti erano altre artiste che si fotografavano, mi mandavano gli autoscatti e io così ho realizzato la mia prima serie di disegni per Piante Carnivore.

U.M. Quindi il progetto ed il rapporto con le modelle era tutto “consumato” a distanza?

G.P. Sì, sì. E infatti una persona affascinata da questa cosa fu un noto editore del territorio che era solito dirmi: “Giuseppe, dobbiamo fare una cosa.” E l’idea infatti era molto bella e magari, perché no, la riprendiamo! Voleva che pubblicassi gli stralci delle email tra me e le modelle dove io in un certo senso le dirigevo a distanza per lo scatto che poi loro si scattavano da sole. Lui mi diceva di mettere oltre a questi stralci anche poi i disegni che io ho realizzato partendo da quelle indicazioni. Poi purtroppo questa cosa non si è mai realizzata.

U.M. È molto interessante perché in questa maniera metti in mostra tutto il processo creativo di quelle opere.

G.P. È vero, perché ora ho iniziato a fare le foto, le faccio io di persona in studio, invece per i disegni sono ritornato al vecchio metodo, nel senso che i disegni che realizzo li faccio sugli autoscatti delle modelle, perché a me piace rappresentare la sensualità nel suo lato più naturale possibile. Mi piace che la modella si mostri come si piace mostrarsi.

U.M. Certo, senza un occhio e un intervento esterno. Ed è importante questo, anche da un punto di vista, se vogliamo, dei gender studies visto che si parla molto del fatto che l’erotismo viene trattato molto e quasi esclusivamente da un punto di vista di un occhio maschile, mentre quello che stai dicendo è molto interessante e democratico.

G.P. Sì, esatto. Io devo solo rappresentare la realtà, quindi il mio unico compito è quello di dare delle dritte dal punto di vista tecnico per una rappresentazione quanto più corretta, come ad esempio: “Se fai un autoscatto in piedi mostrati in piano americano” e cose così, anche perché è complesso farsi degli autoscatti. Un’altra metodologia utilizzata è quella di inviarmi dei video dove io poi scelgo dei fotogrammi per renderli in disegno. Io dico loro sempre di indossare quello che vogliono, di mostrarsi come vogliono. Comunque sia anche oggi è sempre difficile trovare modelle anche perché in questo tipo di opere la nudità è sempre uno scoglio complesso da superare, soprattutto sul nostro territorio. E infatti le mie modelle decidono di mantenere l’anonimato e quindi nelle foto purtroppo posano con passamontagna, maschere. Ed i motivi che spingono ad una ragazza a posare nuda sono diversi, ad esempio perché lei sta uscendo da un momento difficile e vuole ritrovarsi…io in tutto questo ho avuto quasi una funzione da psicologo, molte volte. Questa cosa dell’arte è che è catartica, alcune di loro hanno ritrovato se stesse, si sono viste sotto una luce diversa; una ragazza che fa una dieta rigorosa ad esempio e poi si vede per la prima volta, per la sua scala di valori, bella e vuole mostrarsi in un certo modo. È molto importante.

U.M. Quindi possiamo dire che l’arte erotica fa bene, da vari punti di vista.

G.P. Certo, perché l’arte erotica va maneggiata con cura anche da un punto di vista psicologico. Non è quella cosa frivola come di solito si pensa, è tutto legato alla natura umana e quindi è qualcosa di normalissimo. E per me, il valore e il ruolo che ha la modella riesce a dare per la realizzazione dell’opera finale è importantissimo.

U.M. Poi io credo che rispetto ad altre forme d’arte come il Cinema, nella fotografia il rapporto fra fotografo/a e modella/o è quasi individuale, molto intimistico e stretto.

G.P. È proprio come lo psicologo, di solito le pazienti rimangono legate al proprio psicoterapeuta. Lo stesso vale per me, si crea un rapporto di amicizia.

U.M. E infatti nelle tue opere c’è spesso la riproposizione di alcune tue modelle storiche, sono tornate spesso ad essere protagoniste dei tuoi lavori.

G.P. Certo, anche quelle dei primi lavori, nonostante la vita poi le abbia portate a seguire altri percorsi, continuano a supportarmi, a seguirmi. Per me questa è una cosa importantissima perché sì, io scatto ma a me piace che la modella senta che quello che sta facendo è anche qualcosa di suo. Deve trasmettere attraverso la fotografia la sua personalità. A me non interessa che la modella si sieda lì, in un angolo e rimanga lì. Deve partecipare alla creazione dello scatto. Quella cosa che sta facendo la deve sentire propria. Ci sono poi altri elementi che entrano in gioco, come l’aspetto ludico e l’aspetto ironico che per me sono fondamentali nell’erotismo e quindi quando si crea quel rapporto con le modelle dove ci si chiede: “Dai, ora cosa facciamo? Inventiamoci qualcosa di divertente.” Cerchi quindi quell’abito particolare, quella posa particolare e così via.

U.M. E infatti poi in alcune tue opere ho notato che c’è anche più di una modella in campo. Una sorta di gioco tra le parti.

G.P. A me piace particolarmente il coinvolgimento, la partecipazione attiva tra i modelli e le modelle durante la realizzazione degli scatti. Infatti, ad esempio la prima volta che ho scattato con un ragazzo è stato grazie ad un’altra modella che venne da me e mi propose un suo amico con cui si stava frequentando in quel periodo ed entrambi avevano intenzione di fare uno scatto di coppia.

E a tal proposito ho un altro aneddoto che può essere interessante. Da sempre il mio soggetto preferito è quello femminile e navigando su Instagram sono entrato in contatto con Jerry Saltz, critico e scrittore d’arte che scrive per il New Yorker. Io gli inviai un messaggio privato su Instagram dove gli chiesi di andare a visionare le mie cose, non pensando assolutamente che mi potesse rispondere. E invece lo fece! E mi disse, in maniera molto laconica: “I tuoi lavori sono molto interessanti ma perché solo donne?” E basta. Da lì mi è scattato qualcosa, alla fine pensai: “Quello è Jerry Saltz, non è uno qualunque che me lo sta dicendo”. E quindi ho iniziato a macinare qualcosa. Sono un artista, non sono uno che scatta o disegna perché gli piacciono le donne, è troppo scontato. Un artista deve sperimentare e l’erotismo non è solo femminile ma anche maschile e perché non dovrei presentare anche il corpo maschile? Però non avevo avuto mai la possibilità di sperimentare questo tipo di lavori finché non è arrivata questa ragazza e mi ha proposto di fare degli scatti di coppia. E naturalmente non mi sono tirato indietro anche se c’è la necessità per il corpo maschile di poterlo inserire solo in un certo tipo di contesti quali mostre o pubblicazioni editoriali, visto che non posso postare questo tipo di lavori sui social media, soprattutto perché sono otto volte che mi chiudono il profilo Instagram! Infatti, la prima cosa che mi ha detto Paolo di Cavie Project è stata : “Sì, Giuseppe facciamo questa cosa ma non farti bannare più, altrimenti dobbiamo ripartire da zero.” Proprio riguardo ai nudi maschili, fu davvero una delle condizioni della fanzine, perché mi chiesero espressamente foto esplicite e nudi maschili e se non li avessi avuti sarebbe stato, non dico un problema ma una forte mancanza nel mio corpus di opere.

Infatti dopo la prima tranche di opere che inviai loro, volevano più nudi maschili e foto esplicite perché, per essere notati oggi non ci può essere un tipo di erotismo vedo-non-vedo. L’erotismo deve essere provocatorio: il nudo artistico non esiste ed è una balla, come convengono anche i più importanti artisti del settore e io sono assolutamente d’accordo.

I miei maestri sono artisti come Araki, Eric Kroll, Robert Mapplethorpe…bisogna creare una poetica anche nella figura esplicita, mettere il bello anche in una immagine esplicita. Ed è questa la difficoltà. E non so se il nostro ambiente è pronto.

U.M. Vero, anche perché io personalmente credo che l’erotismo in generale nelle sue forme artistiche sia mutato radicalmente perché è mutata la società, anche rispetto a vent’anni fa.

G.P. Anche i maestri che seguo io, come Mapplethorpe ora si dedica ad un sacco di nudi maschili e anche Terry Richardson, il fotografo americano delle star, anche lui. Oppure Ren Hang, fotografo cinese morto giovanissimo che però è diventato famosissimo in poco tempo scattando con quelle prime macchinette digitali con il flash. Lui pure scattava nudi maschili, femminili, non esiste più oggi una distinzione, è tutto più fluido ed è cambiato l’approccio rispetto al passato. Non ricordo, infatti, dei nudi maschili di Helmut Newton, scattava uomini ma solo per i ritratti.

E infatti dire una cosa del tipo: “io gli uomini non li scatto” è sintomo di una mentalità molto provinciale, e invece si deve puntare oltre. Io quello che faccio lo faccio guardando altrove e non cosa accade nella piccola realtà.

Questa fanzine infatti è la dimostrazione del fatto che dello scatto perfettino, realizzato in studio con la luce perfetta, lo sfondo nero, la modella sullo sgabello non importa assolutamente a nessuno. Ce ne sono milioni sulla rete, invece lo scatto deve essere esplicito perché si deve far notare.

Una vera sublimazione del fatto che deve essere la modella a farsi notare e a mostrarsi come vuole mostrarsi è la serie In the Mirror. Nel mio studio ho uno specchio e io ad un certo punto metto lo specchio a terra, porgo la macchinetta alla modella e lei inizia a fotografarsi allo specchio. Loro perciò si fotografano allo specchio come vogliono, io mi limito a dirigere l’illuminazione sulla figura, sono a loro a scattare e a farsi questi “selfie”, in completa autonomia.

U.M. In questa serie, In the Mirror, dunque è proprio l’assenza dell’artista a farla da padrone. Tu guidi quindi esclusivamente il concept, è l’artista che scompare dietro la prevalenza del soggetto fotografato.

G.P. Sul mio profilo Instagram infatti troverai degli scatti proveniente da questa serie.

U.M. Non mancherò di farlo e invito infatti a tutti di seguirti sui tuoi canali e ovviamente a recuperare online la fanzine FALLA TU L’EROTICA A FOGGIA!

Per seguire il lavoro di Giuseppe Petrilli rinvio al sito internet www.petrilliartworx.it e alle seguenti pagine social: https://www.instagram.com/giuseppepetrilliart/ (per l’arte figurativa) e https://www.instagram.com/petrilliartworx_shots8/ (per la fotografia).