di Carmen Rampino

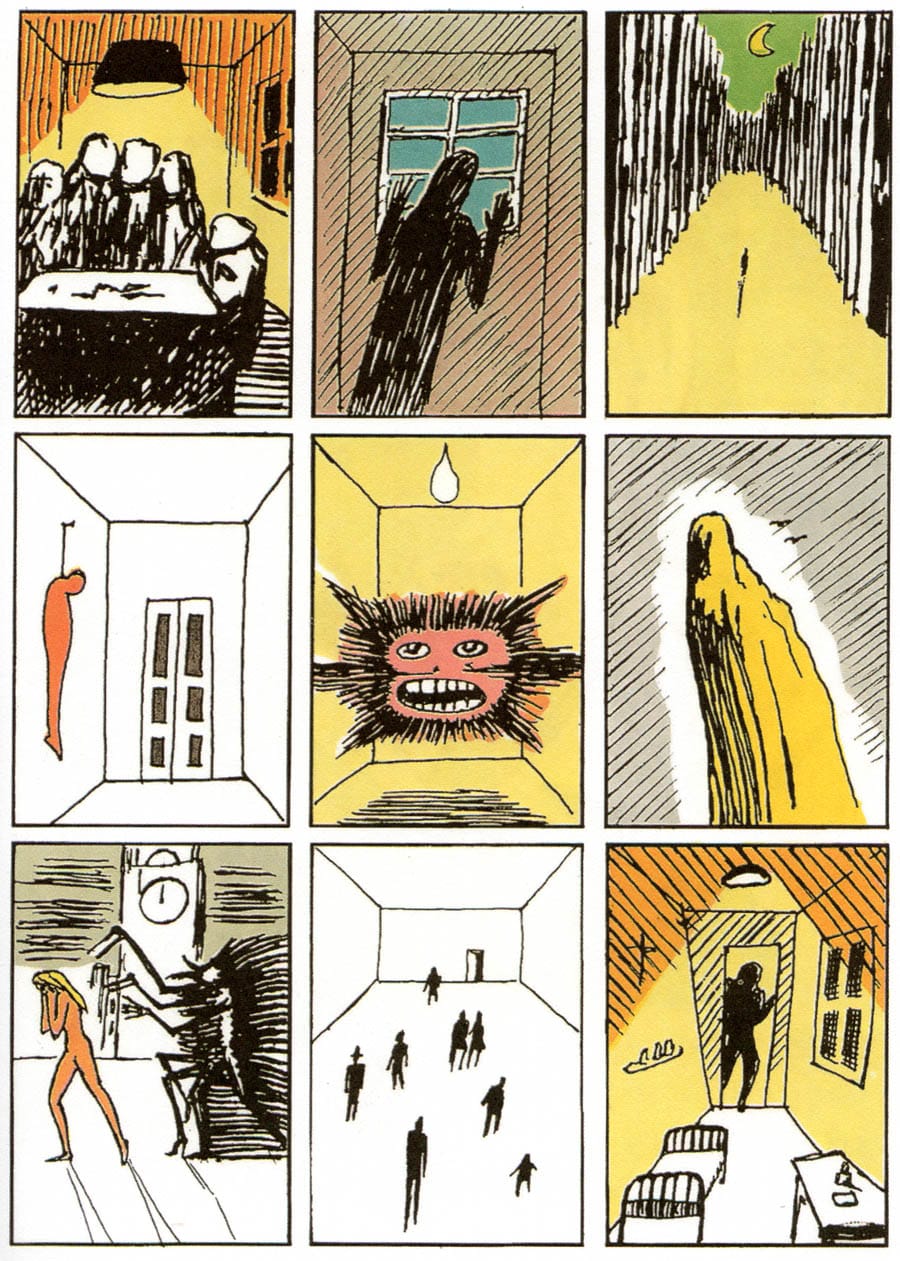

La catabasi di Orfeo ha ovviamente continuato a ispirare altre molteplici opere, talvolta pure di nuovo a fumetti. Lo stesso Andrea Pazienza, il più alternativo, radicale e anticonformista tra i fumettisti di tutti i tempi, con Gli ultimi giorni di Pompeo in fondo non ha fatto altro che rielaborare originalmente questo descensus ad inferos. A ben pensarci, anche Pompeo fa un viaggio verso gli inferni, gli inferni della droga, e ne ottiene uno scacco. Proprio come Orfeo, ha violato ciò che non bisognava violare, in questo caso «ha violato l’interdetto più tremendo del nostro secolo, LA DROGA, ha guardato ciò che non doveva vedere e ora non è più la sua Euridice che cerca disperatamente e non potrà mai avere, ma qualcosa di diverso e ugualmente terribile» (Formento 1997, p. 5).

Inferni, droga, mito di Orfeo ed Euridice… tanti temi diversi che possono incontrarsi e rivivere nel presente, in una modalità particolarmente interessante. Oggi scopriamo infatti che il mito può acquistare nuova linfa persino su Netflix, anche in maniera pop e di fronte a milioni e milioni di spettatori di tutto il mondo. Questo accade proprio al mito di Orfeo o, meglio, di Euridice, nell’ultimo recente successo di Zerocalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo. Essendo una serie di animazione, il mito trova ancora una nuova forma, oltre che nuove chiavi di lettura alternative. La serie non certo parla del mitico cantore della Tracia. Infatti si tratta di una storia tutta contemporanea, una storia politica, civile, in cui la vicenda privata di un amico che torna in quartiere dopo tanti anni di assenza si incrocia con quella collettiva di un centro di accoglienza, del “pacco” contenente 35 persone rigettato da tutti. È la storia di come spesso la rabbia, il rancore, la frustrazione di un capitalismo sempre più sfrenato finisca per porci gli uni contro gli altri, creando una guerra orizzontale tra poveri che dovrebbero stare dalla stessa parte e mettere in discussione, come fanno i “dinosauri”, lo stato delle cose. I tre amici Zero, Secco e Sarah in questa avventura si trovano in commissariato e attraverso un flashback, che percorre tutti gli episodi, si capirà cosa è successo. La serie, di grande attualità, mantiene un ritmo intenso, che però richiede almeno una doppia visione. Cosa c’entra, però, il mito in una narrazione come questa? Il primo episodio, che termina con l’arrivo di Cesare dopo 20 anni, si chiude con queste parole:

E non sapevo bene che domande fargli. Perché, c’hai presente Orfeo e Euridice? Ecco, è come se quel cojone non se girava, riusciva a portà a Euridice fuori dall’inferno e poi je chiedeva… che se fa là il fine settimana? Te sei imparata a giocà a padel? Ma ce sta un bar che proietta la serie A? Boh… e quella giustamente non je vuole risponde, perché chissà che cazzo ha passato. Me pare pure legittimo. Per questo è così difficile pure fa le chiacchiere stupide. Perché io non lo so che se chiede a uno che è appena tornato dall’inferno

Ritornano, dunque, Euridice e il suo inferno, però in questo caso Cesare è appena tornato da una comunità di riabilitazione per tossicodipendenti. È questo l’inferno a cui si allude. La metafora, poi, viene ripresa anche alla fine del secondo episodio:

È che non ce sta Orfeo dentro a sta storia. Ce sta solo Euridice che va all’inferno, e nessuno che la va a cercà. E dopo vent’anni riesce a tornà da sola quando ormai nessuno se la ricordava più e tu te stupisci pure se non è più la stessa

A queste parole si sovrappone l’alternarsi di immagini di Euridice in tunica che torna a casa e chiede prosaicamente un passaggio in macchina a quelle di Cesare che a sua volta torna a casa. Sembra che i due si vadano in contro sulla stessa strada, fino a sovrapporsi del tutto. Ad essere persa negli inferi, dunque, non è Euridice o, meglio, non solo lei, ma un ragazzone alto e grosso di nome Cesare. Con il suo volto corrucciato e inquieto, lo stesso Cesare diventa Euridice. Come sottofondo di questo momento così intenso si ascolta Bits of Kids degli Stiff Little Fingers. È questa la novità di tale riscrittura: non si tratta solo di parole, ma di un intreccio di parole, disegni in movimento, musica, espressioni indelebili dei volti. La metafora, in questo modo, è vivida e si aggrappa agli spettatori, senza abbandonarli mai. Sebbene nella serie non verrà ripresa più apertamente, anche alla fine ritornerà alla mente quell’immagine di Euridice. Perché in fondo il senso è tutto racchiuso qui dentro, in queste note mitiche, malinconiche e agrodolci, come malinconico e agrodolce sarà il finale della serie. In questa circostanza il mito, che compare in una piccola parte, e che ha alle sue spalle secoli di storia, diventa una chiave di accesso, addirittura un pertugio per introdursi in una storia tutta contemporanea. E non è l’unica volta in cui nella serie il materiale mitico viene sfruttato. Infatti, interessante è poi scoprire che ancora prima di questo mito, sempre nel primo episodio, ne compare un altro. Zero, sicuro di non essere arrestato perché ormai ha fatto una serie per Netflix e può fare quello che vuole, viene rimproverato dalla mamma Lady Cocca che gli dice al telefono:

vabbè sei troppo securo de te. Ricordate sempre il figlio de Dedalo, coso, come se chiama, Icaro, che stava in fissa de volà sempre più in alto senza mai mette ‘na sciarpetta per riparasse la gola che fine ha fatto.

Contemporaneamente scorrono le immagini di Zero vestito da Icaro con la tunica greca bianca, ma con il riconoscibilissimo teschio sul petto, e le ali e infine si legge l’epitaffio: Icaro portato via da una brutta bronchite. Questa divertente commistione alto-basso oltre a suscitare il riso, ci permette di riflettere ancora su quanto terribilmente popolari possano essere i miti. Molte volte il fumetto, didascalicamente, è stato usato per trasmettere in modo accessibile dei miti o i grandi classici della letteratura, altre volte, però, può accadere il contrario: il mito è talmente popolare da poter facilitare la comprensione di una storia.

TESI CITATI.

Brian Michael Bendis – Mark Bagley, 2004, L’uomo ragno. Identità segreta, in “I classici del fumetto di Repubblica. Serie oro”, Modena, Panini.

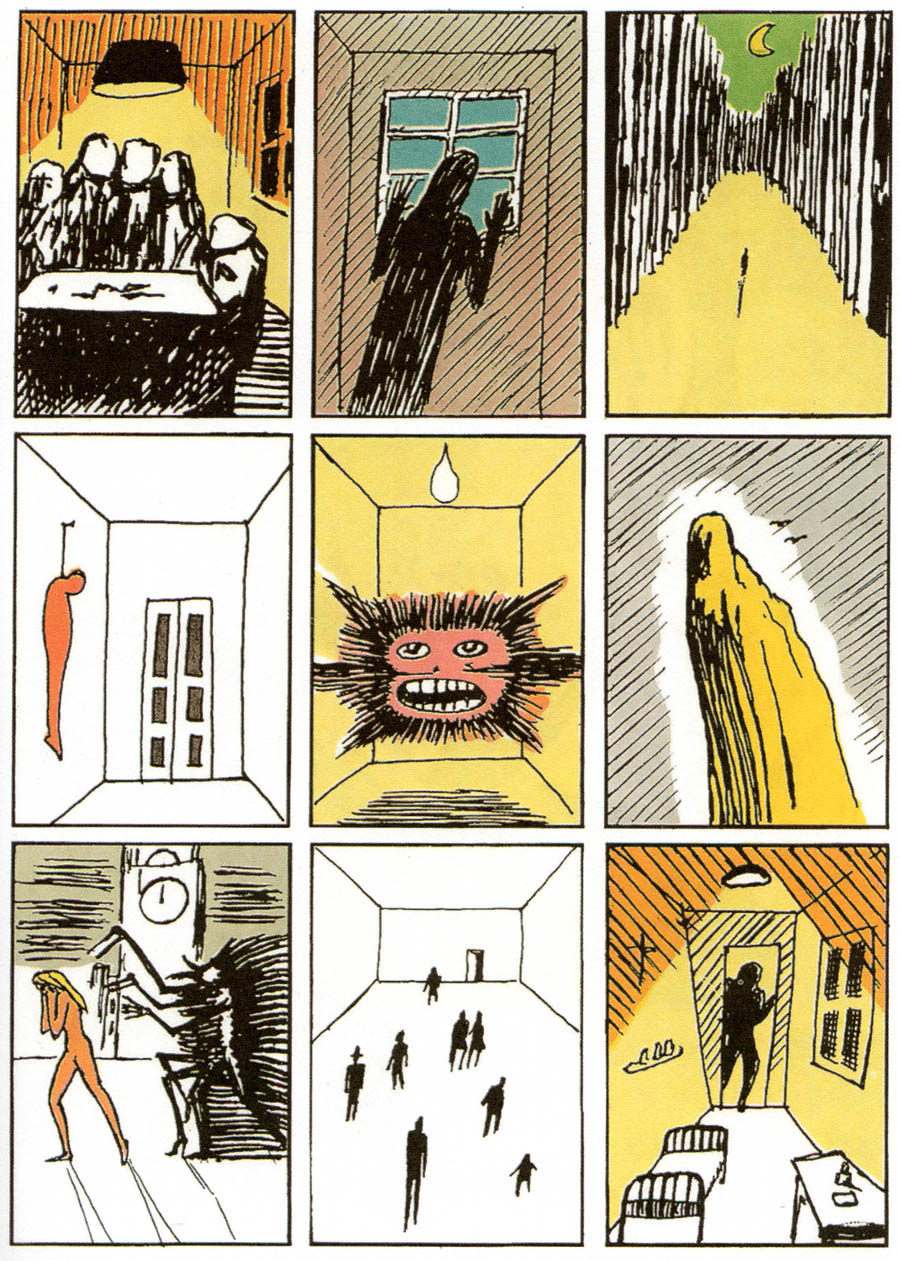

Dino Buzzati, 2017 (1° ed. 1969), Poema a fumetti, Milano, Oscar ink.

Giovanni Formento, 1997, Il mito in Buzzati e Pazienza, un parallelo impossibile o una staffetta riuscita?, in «Bolle», n. 27, dicembre.